●アムステルダムのゴッホ

一八七七年の夏、ゴッホは多忙だった。朝早くに起床して身支度を済ませ、ヤン伯父と一緒に朝食をとると足早に造船所の構内を横切って門に急いだ。行きかう造船労働者たちは、海軍造船所長兼海軍司令官の公舎(図1)に下宿しているこの無骨で無愛想、そばかすだらけの赤毛の青年(図2)に、丁寧な挨拶を送った。

門を出ると、ゴッホは長い造船所の塀に沿ってフロート・カッテンブルフ通りを右の方角に歩き出した。北国の真夏の空は抜けるように青く、エイ川を渡ってくる朝風が肌に心地よい。全てがまるで自分の明るい未来を予言し、祝福してくれているようにゴッホには思える。一瞬、稲妻のような不安感が脳裏をかすめたが、彼はあえてそれをかたわらに押しやり考えないようにした。まだ事は始まったばかりだし、何もかも順調に行っているではないか・・・・。

ゴッホは先日受け取ったテオの手紙を思い出した。そうだ、余り遅くならないうちにテルステーフさんにお悔やみの手紙を書かなければ・・・・。ゴッホは風に国旗をはためかせてアムステルダム港に停泊している海軍練習艦ワッセナール号を右手に眺めながら、エイ川の橋を渡った(図3)。港に沿った広い道に出たが、そこは旧市街の一番外側のバイテンカント通りだった。少し行って左に曲がり、新ヘーレン運河沿いに真っ直ぐ歩くと、突き当たりがヨーナス・ダニエル・メイエル広場だ。そこの十三番地に、ゴッホの訪問先メンデス・ダ・コスタの家があった(図4)。

五月以来、ゴッホはメンデスからほとんど毎日、ラテン語とギリシャ語の個人教授を受けていた。ゴッホより二歳年上のメンデスはポルトガル系ユダヤ人で、優秀な古典語学者だった。まだ始めて三ヶ月だが、多少なりとも古典語が分かるようになったのがゴッホには嬉しい。しかし不規則変化が多い古典語の文法は難解そのもので、来年の試験のことを考えると不安と焦燥で心が俄かに曇った。

この町でゴッホの訪ねる場所は他にもたくさんあった。一番頻繁に訪問したのは母方の叔父にあたるストリッケル牧師だ。アムステルダムでは高名なこの牧師の叔父には、数学や歴史、地理などの一般的な勉強を見てもらうこともあり、週に二、三度訪問することも珍しくない。メンデスを紹介してくれたのも彼で、何くれとなく世話を焼いてくれるこの叔父に、ゴッホは誰よりも信頼と親しみと尊敬とを感じていた。また、レイツェ通りに店を構えていた画商のコル伯父の家(図5)も足繁く訪問した。版画や書籍、紙なども手広く扱っていた伯父は、多少古びた紙や便箋をくれたり、食事に招いてくれたりした。しかし一番嬉しいことは、この伯父の家で大好きな絵や版画作品などを心ゆくまで鑑賞できることだった。

ゴッホの下宿先であるヤン伯父(図6)は、海軍造船所長兼海軍司令官としてゴッホ家では社会的地位の最も高い人だった。妻に先立たれ子供たちも独立して一人住まいの官舎に、ヤン伯父は快く甥を引き受けてくれていた。アムステルダムには住んでいないが、グーピル商会設立者として大成功を収め、引退後も大きな影響力を持ち続けているセント伯父も、何度も匙を投げた甥を見捨てたわけではなかった。

ゴッホ家の中では一番地味な存在のオランダ宗教改革派の牧師の父は、この時期ブラバント州の小村エッテンの管区教会の牧師をしていた。本来なら家を助ける立場の長男のゴッホを、父はいまだに扶養しなければならなかった。グーピル商会で働く四歳下の弟のテオが、兄に代わって経済面で父を助けていたが、テオの援助なしにはまだ学齢期の子供を抱えたゴッホ師には、長男の学資まで捻出することは簡単ではなかった。

何度もの失敗と挫折の末に、牧師になりたいと言い出したゴッホのたっての願いを叶えるために、連帯の強いゴッホ家全体が一丸となったゴッホ支援のネットワークが完成し、動き出していた。全員がそれぞれ役割分担し、今度こそは失敗させまい、ゴッホのために、いや、ゴッホ家の名誉のためにもと、当人以上に意気込んでいたのが、一八七七年五月から翌年の七月までのゴッホを取り巻く状況だった。ゴッホには今度こそ、どんな言い逃れも失敗も許されなかったのだ。

●ストイックな青春

ゴッホが元の創立者であるセント伯父の手引きで、ハーグ・グーピル商会に入社したのは一八六九年、十六歳の時のことである。支店長はまだ二十代半ばのテルステーフだったが、的確で精力的な仕事ぶり、その学識と芸術への造詣の深さ、暖かい人間性は、世の中に出たばかりのゴッホに強烈な印象を与え、憧れと尊敬の対象となった。以後、ロンドン、パリを含めて合計六年もの間、画商として精勤してきた生活に終止符を打ったのは、つい一年前の一八七六年の春、ゴッホ二十三歳の春のことである。

二十歳の時にロンドン支店に転勤したゴッホは、下宿先の娘ウルシュラ・ロワイエに失恋してからというもの人が変わったように無口で気難しくなり、閉じこもりがちで社会性をどんどんと失くしていった。そんな時代に彼を慰めてくれたのは聖書で、毎日部屋に閉じこもって聖書を読みふける日々が続いた。セント伯父のはからいで、気分転換のためロンドン、パリの大都会の支店を転々とさせられるが、あれほど誇りを持って打ち込んだ画商の仕事に、もはや何の価値も情熱も見出せなくなっていた。そんな態度では接客も任されず、伯父の努力も虚しくゴッホはとうとうクビの憂き目に合ってしまう。以来彼は変人の異名をほしいままに、一切を神への愛と奉仕に捧げるストイックな青春時代を送るようになっていた。そうしたゴッホの敬神の念は、家族には行き過ぎた異常な行動としか映らなかった。人生の目的を失ったこの失意の日々にゴッホを突き動かしたのは、ゴッホ家に流れる血筋を継いで祖父や父や叔父のような牧師になりたいという願望である。しかし高等市民学校を十五歳で中退した学歴しかない彼は、まず神学校入学資格を取得するために国家試験に合格しなければならない。一年ないし二年先を目標に、この夏アムステルダムでのゴッホは、古典語を初めとする試験科目の勉強に必死で取り組んでいる最中だった。

|

|

(図1)

ゴッホの下宿先だったヤン伯父の公舎。ゴッホは二階の屋根裏部屋に下宿していた。小さな橋の後方に見えるのは、元オランダ海軍省の横手の一角。

(著者撮影)

|

|

|

(図2)

19歳の時(ハーグ・グーピル商会の画商時代)のゴッホ。深い眼窩、高い頬骨に後日のゴッホの面影がある。写真嫌いのゴッホには、現存する写真で4枚程度が知られているだけ。ただしアムステルダム時代のゴッホは、これより4年を経ている。

(ゴッホ美術館提供)

▲画像クリックで拡大

|

|

|

(図3)

エイ川には海軍練習艦にかわって、VOCの帆船バタビア号を復元した船が停泊している。右の建物はヤン伯父が司令官をしていた元海軍省。現在は海運博物館。

(著者撮影)

▲画像クリックで拡大

|

|

|

(図4)

ゴッホがほぼ毎日古典語の授業を受けに通ったメンデス・ダ・コスタの家(入口が植物に覆われている)と、ヨーナス・ダニエル・メイエル広場。

(著者撮影)

|

|

|

(図5)

ゴッホがよく訪れたアムステルダムの画商コル伯父の店。右から二番目の家。

(著者撮影)

|

|

|

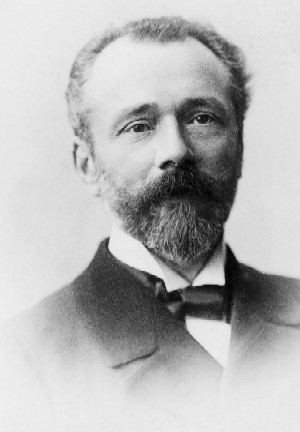

(図6)

ゴッホの身元引受人で海軍司令官兼造船所長だったヤン伯父。司令官の制服を着用している。ゴッホ家ではもっとも出世した。

(ゴッホ美術館提供)

|

|

●テルステーフへの手紙

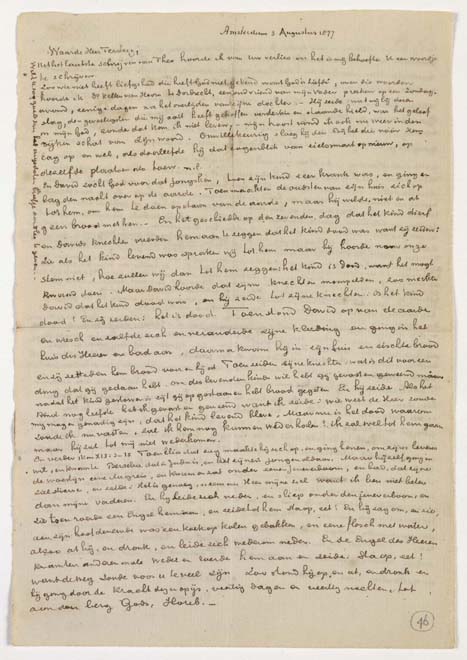

一八七七年八月三日、メンデスの授業から帰宅したゴッホは、七月二十四日に生後三ヶ月の女児を失ったグーピル商会の元上司、テルステーフ(図7)に宛てて、長い弔文を書いた(図8,9)。

親愛なるテルステーフ様

「テオからの手紙であなたのご不幸を知り、一筆したためたく存じました。」

と最初の行を書き出すと、後は堰を切ったように次から次へと文章が生まれてきた。ゴッホは、そらんじるほど読み返した聖書を自在に引用することができた。「愛のない者に、神はわかりません。なぜなら神は愛だからです」(ヨハネ I:4-8、著者註、以下同じ)

それからゴッホは、父の友人だったドルトレヒトのケラー牧師が、かつて自分の子どもを失った後でした説教を思い起こした。ケラー師が大きな喪失感と深い悲しみの中にいた時に、聖書から測り知れないほど大きな慰めと生きる力を得たことを、全身全霊をこめて信徒たちに話した時の情景をゴッホはありありと思い浮かべた。その後で師は、旧約聖書のサミュエル記と列王記を引用して話を続けた。サミュエル記の引用は、ダビデ王が自分の武将の妻を誘惑した結果生まれた子の命を、神の罰によって奪われて悲しむ話であり、列王記の引用は、イスラエル人たちが異教のバール神を礼拝することへのいましめを書いた章である。しかし、書き進むうちに興が乗り、自分の言葉に酔いしれているゴッホには、これら聖書の引用ですでに手紙の三分の二が占められてしまったこと、この手紙が弔意というよりはほとんど説教原稿に近くなっていること、などを考える余裕はもうゴッホにはない。ケラー師は、「わたしを信じる者は、死んでも生きるのです。また、生きているわたしを信じる者は、決して死ぬことがありません」(ヨハネ I:25-26)の箇所を引用し、最後に「子どもは死んだのではない、眠っているのです」(マルコ5:39)という言葉で、その感動的な説教を締めくくったのだった。

それからゴッホは、今から二十五年前に第一子を失った父の経験を思い出して手紙に書き留めた。ゴッホの誕生に先立つちょうど1年前の同月同日に、死産で生まれた同名の兄ヴィンセントをズンデルトの教会に埋葬した時、父はケラー師と同じ思いを味わったに違いない。その父を救ったのは、ブンジェネルの一冊の本だった。この本はきっとあなたの心の慰めとなるだろうから、早速に送ろうとゴッホは手紙に書いた。さらに自分がアムステルダムに来る前のある朝、この小さな兄の墓石の前に立ったことを告げ、兄の死や他の苦しみの経験によって父と家族、神との絆がますます深まったことを書き添えた。

そしてゴッホは、最近読んだクロムウエルの伝記で、末子を亡くした時のクロムウエルの毅然たる態度をテルステーフに伝え、慰めを与えることで弔意を結んだ。

また、多少の気後れを感じながらも、自分が五月以来この町に住み、牧師を目指して厳しい勉学に励んでいることを伝えるのも忘れなかった。グーピルのパリ支店を不本意に免職させられ、ラムズゲート(英国)やロンドンの下町の学校での補助教員や補助牧師、ドルトレヒトの本屋の店員などの職業を転々とし、今度は牧師になりたいと言い出した自分を、家族やテルステーフを含む周囲の目が、社会のドロップアウトと見なしていることがゴッホの自尊心をひどく傷つけていた。それでゴッホは自分の正当性と努力を極力宣伝し、汚名を返上する必要性を痛感していた。

「僕はこの3ヶ月来、メンデス・ダ・コスタについてラテン語とギリシャ語の個人教授を受けています。数日前に僕の質問に彼が答えたところでは、僕が勉学に適しているなら到達するだろうレベルまで到達したと思うとのことでした。だから僕には希望がないわけではないし、自信を持って(讃美歌にあるように)「古き信仰」と共にこれからも毎日頑張ろうと思っています。」

「あなたにこんな風なお手紙をお送りすることで、どうか気分を害さないで下さい。どうしても一筆したためたかったのです。」

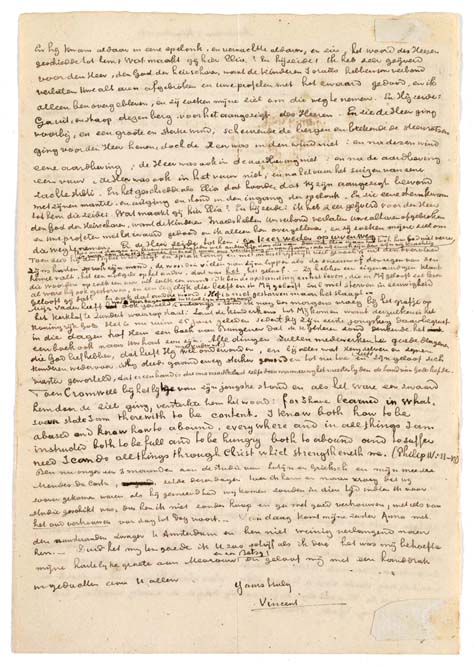

ゴッホは、コル伯父から貰った手漉きの上質紙の両面を、神経質な細かい文字でびっしりと埋め尽くし、ところ構わず縦横に挿入や追伸を書き込んだ手紙を書き終えるとペンを置いた。

●人生で最悪の時

ゴッホのアムステルダムでの努力は、実ることはなかった。アムステルダム滞在一年二ヶ月後の一八七八年の七月、勉学への不適正を指摘したメンデスのアドバイスで受験を諦め、エッテンの両親のもとに帰ることになったのだ。ゴッホにとっては何度目かの人生の蹉跌だった。今回の失敗から来る挫折感は大きかった。それは自分一人の問題ではなく、ゴッホ家全体を巻き込んでの失敗だったからだ。ゴッホ家の総力を結集しての支援と期待に応えられなかった自分の敗北は、つまりはゴッホ家からの脱落を意味していたのだ。ゴッホは十年後のアルル時代に、この時期を「人生で最悪の時」と回想している。

テルステーフとの縁は切れることなく、生涯ゴッホを悩ませる種となる。この三年後の一八八一年末から八三年までの二年間、牧師にも伝道師にもなりきれず今度は画家を志して再びハーグに姿を現したゴッホに、テルステーフはかつての寛容な上司ではなかった。弟の仕送りを受けながら娼婦と同棲し、未熟な習作しか描けないのに芸術家ぶって強烈に自己をアピールするゴッホに、テルステーフは容赦ない批判者、敵対者として彼の人生に黒い影のように立ちはだかってくる。テルステーフに対する激しい憎悪と攻撃心が剥き出しにされたテオ宛の夥しい数の手紙が、その間の消息を余すところなく物語っている。そして、一八八八年、アルルで画家としての自己を確立した時に及んでも、ゴッホはテルステーフの呪縛から解き放たれることが出来なかったのである。彼は自信作《アルルの跳ね橋》をテオ経由でテルステーフに贈っている。さらに何点かのアルルで描いた果樹の作品をテルステーフに見せるようにとテオに依頼し、「オランダへ送るための絵を数点描き、もう永久にオランダのことでは頭を悩ますまい」とテオへの手紙に書く。最も完成度の高い自信作をオランダに送ることによって、ゴッホはオランダでの辛い思い出とテルステーフとに訣別しようとしたのだ。

ゴッホはテルステーフに対する激しい憎悪を抱きながら、一方では彼に認められたい、愛されたいという、相反する努力を生涯続けた。それが無駄に終わったと知った時、ゴッホはついにテルステーフに代表されるオランダ社会から完全に拒絶され、締め出されたことを悟った。しかし、ゴッホを刺激し激昂させる言動によって、テルステーフは画家ゴッホの誕生に大いに寄与したのかも知れない。

テルステーフの息子の後年の証言によれば、ゴッホの名声が確立した一九一七年に彼の父親はゴッホの二、三百通に及ぶ手紙を全部、暖房用のストーブにくべて燃やしてしまったという。攻撃的で病的な自己弁護に満ちていたに違いない、不愉快な手紙の束をストーブにくべながら彼は言った。「つべこべ言わずに絵でも描いとれ! 芸術家さん」

僅か一通アムステルダム時代の手紙が奇跡的に残ったのは、おそらくこれが後世に残されても彼らの名誉を傷つけることはないと判断したテルステーフ夫人が、手紙の収集家だった知人の若い娘に寄贈したおかげである。

テルステーフはゴッホの名声がさらに揺ぎないものとなった一九二七年、健全なるオランダ人としての八十二歳の生涯を閉じた。

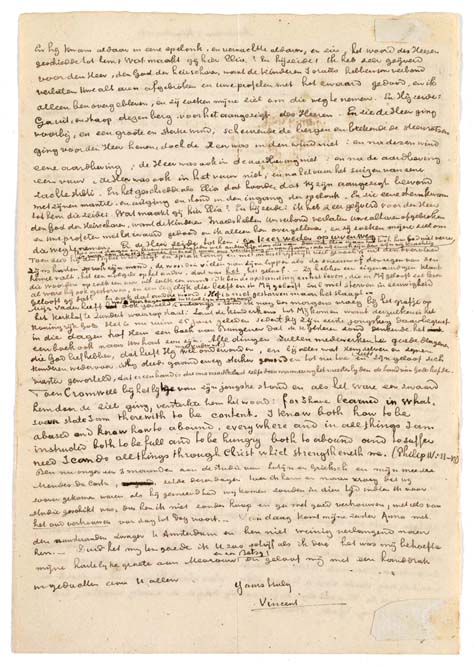

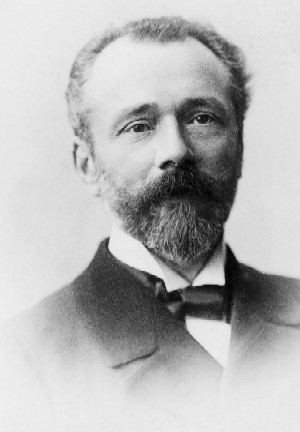

コル伯父が与えた手漉きの便箋の両面に、その時代特有の微細な神経症的な文字で書かれた手紙は、アムステルダムで書かれた三十通のうちの十三通に共通している。専門家たちの調査によって真筆と判断されたこの個人蔵の手紙は、二〇〇四年の初頭に短期間だけアムステルダムの国立ゴッホ美術館で初めて公開展示された。

|

|

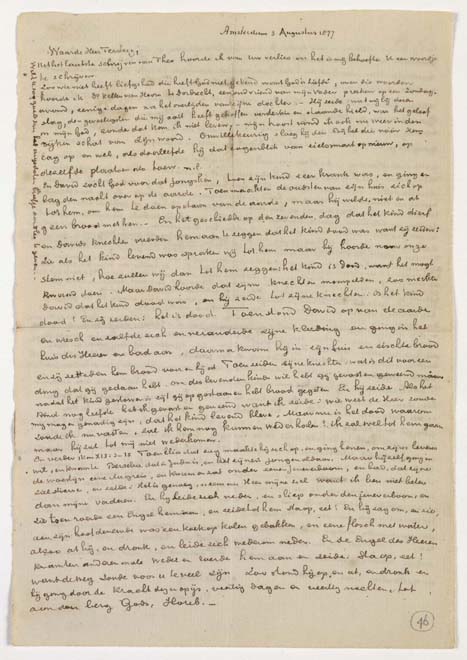

(図7)

ハーグ・グーピル商会の元上司テルステーフ。いかにも温厚そうな風貌の彼はこの頃40歳で、ゴッホがパリにいた時代。

(ゴッホ美術館提供)

|

|

|

(図8)

1877年8月3日付けでゴッホがテルステーフ氏に宛てた新発見の手紙(表)

(ゴッホ美術館提供)

▲画像クリックで拡大

|

|

|

(図9)

同じくゴッホの新発見の手紙(裏)

(ゴッホ美術館提供)

▲画像クリックで拡大

|

|

●燃え立つ赤毛

一八七七年八月五日。日曜日の今日はメンデスの授業がなかったが、ゴッホは朝六時に起床した。ゴッホは縦横に網の目のように錯綜する運河沿いに、大小の家や商店が密集している古い中心部の細い道を通り抜けて、アムステルダム駅の左側にある小さな島、ビッケル島に向かって歩いていた(図10)。そこにある島教会の早朝礼拝に出席して熱心に説教を聴いた。それから彼は、小型漁船専門の雑然とした造船所がひしめいている島の中を歩きまわった。普段はたくさんの労働者たちが立ち働いていて活気がある通りも、今日は日曜日で彼らの姿はなかった。ゴッホは、小さく貧しいビッケル島の造船所と労働者たちを眺めるのが好きだった。先刻通過してきた下町の雑多な個人商店や、零細な町工場で汗と油にまみれて働く下層労働者たちの姿にも思いを馳せた。そしていつの日か牧師となってこれらの貧しい人たちの心を動かし、救いと福音を与えられるように、父やストリッケル叔父、メイエス師やローリヤール師やあまたの優れた牧師たちにも勝る説教をしてみたい。ああ、神よ、勇気と力とを我に与えたまえ・・・・。そうだ、牧師になった日の勉強のために、午後にはアウデゼイツ礼拝堂でストリッケル叔父の、また夕方には西教会でメイエス師の説教をよく聴いておこう・・・・。

それからゴッホは、二日前に書いたばかりの元上司・テルステーフへの手紙を思い出した。書いているうちに興が乗ってきて、説教原稿を書いているような気分になった。聖書の引用が多く長すぎただろうか、と自分でも気になった。いや、しかし牧師になれば人を悲嘆の淵から救い出さねばならない。自分の書いた弔意がテルステーフ氏の心を少しでも動かして慰めとなり、悲しみを和らげられるならばそれこそがあの手紙を書いた目的なのだ・・・・。

今日もアムステルダムの夏空は暗いほどに青く、天空高く一筋刷毛で刷いたように飛ぶ雲がまぶしい。青年ゴッホの燃えるような赤毛を、ぬるい偏西風が波立たせていく。

|

|

(図10)

ビッケル島の眺め。ゴッホが好んだ零細な漁船の造船所はかろうじて一、二軒が残っているだけ。ゴッホが頻繁に通った島教会も今は取り壊されて無い。

(著者撮影)

▲画像クリックで拡大

|

|

参考資料:

- ゴッホ美術館ジャーナル2003,pp.98-111./off print

- 『ファン・ゴッホ書簡全集』みすず書房

●SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次

- 《オランダ人への旅 I》赤い雲の伝説 no.60(2001年3月発行)

- 《同上 II》黒い紙の記憶 no.61(2002年4月発行)

- 《同上 III》ウィーテケのエメラルドの帯 no.62(2003年4月発行)

|