|

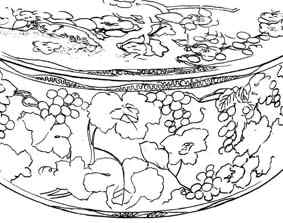

(図10)

ロンドン・クリスティー所蔵(直径51センチ、高さ不明、筆者のスケッチ)Drawing by Koyama

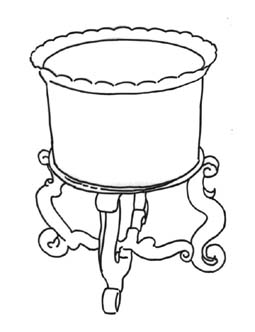

(図11)

ベルリン・シャルロッテンブルグ城所蔵(オリジナル円筒部分:直径47×高さ29.5センチ、筆者のスケッチ)Drawing by Koyama

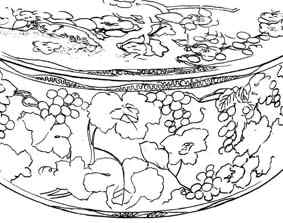

(図13)

箱を持つオペレーター(筆者撮影)

|

|

9. 丸い大きな漆塗りの箱

このピッティ宮殿の箱に類似する「丸い大きな漆塗りの箱」は、ヨーロッパ各地にいくつか保存されている(註14)が、私の知った限りでは、フィレンツェ、チェコ(図9)、ロンドン(図10)、ベルリン(図11)、大阪(図12)などに収蔵されている。前三箇所の箱は円筒形の南蛮漆器、ベルリンの箱は円筒形で高蒔絵であり、大阪の箱は高蒔絵だが楕円形で一回り小さい。ベルリンの円筒形で蒔絵の箱や、チェコの円筒形で南蛮の箱は、東西交易に従ってヨーロッパにお茶が流行した際、日本から渡来した円筒形箱をお茶に利用するために、18世紀にヨーロッパで脚台や縁飾りが付け加えられてティー・テーブルに変身したのである(図11参照)。

しかし、これらが元は何を収納する箱であったのかについては、全く不明である。収納品はもとより、記録さえも残されていないからである。ほんとにこれらの箱には何が入っていたのか(図13)。

開国以前にヨーロッパへ渡った南蛮漆器や薄肉の高蒔絵といった漆器は、特に数も少なく高価で、王侯貴族などほんの一部の限られた人しか持てなかった貴重品であった。しかもこれらの多くは注文によって製作されたと考えられている。とすれば、どんな貴重な収納品の外箱として、これらの箱は注文製作されたのか。

|

|

(註14)

加藤寛著「海を渡った日本の漆器III」日本の美術シリーズ428 至文堂 2002

(図9)

チェコ・キンズバリー城所蔵(直径 53×高さ21センチ、筆者のスケッチ)Drawing by Koyama

(図12)

大阪南蛮文化館所蔵(長径28,2×短径20センチ、筆者のスケッチ)Drawing by Koyama

|

|

|

|

10. 収納品は帽子か、飾り襟か

日本とイタリアの友人に「箱の収納品は何だったと思うか」と謎かけをすると、全く想像がつかないと首を横に振る友人が多かったが、イタリア人の中には漠然と「帽子」と答える人が幾人かいた。では、どんな帽子なのか? 宗教界の帽子か、非宗教界の帽子か?

箱の形から、鍔広で帽体の特に高くない帽子であろう。

非宗教界に適する帽子は思い当たらないから、宗教界で南蛮漆器に関係が深いのはローマ・カトリック教界である。イスラム教では具象模様が禁止されているから、ヨーロッパに保存されているどの箱も該当しないが、カトリック教なら華麗な花鳥模様は問題なく歓迎される。

私の住んでいるヴェルチェッリという街は、北イタリアの地方都市であるが、この街も他のイタリアの街同様に古い歴史を持っている点で例外ではない。教区本部の建物は素晴らしいネオ・クラシック様式で、紹介された神父様の部屋の天井には、目のさめるようなフレスコ画が描かれていた。私は、箱の寸法や意匠・材質などを説明した。すると「帽子ならガレーロ帽ですよ。それ以外には考えられません」という答えが即座に返ってきた。あまりにも確信に満ちた即答に、私は「ガレーロ? 帽子ですか?」と、初めて聞いた言葉を反芻しながら、多分、怪訝な様子で背の高いゴンジーノ神父様を見上げたのであろう。「こっちへいらっしゃい」と入り口正面に敷かれた石畳に導かれ、「あれをご覧なさい。枢機卿様のあの帽子ですよ」と屋根の下にある浮彫りの大きな紋章を指差されたのであった。

私は後になって、南蛮様式の円筒形箱の収納品については「帽子」説と、もうひとつ「飾り襟」説があることを知った(註15)が、両説ともやはりはっきり証明できる記録や根拠があるわけではなく、寸法が適するということなどから、漠然と想像されていたに過ぎないのであった。

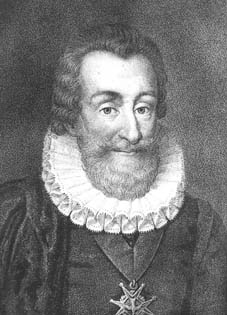

「飾り襟」とは、16世紀に始まり、17、18世紀にヨーロッパで大流行したレースや布製のつけ襟であるが、デリケートな素材で作られているため現物は残っていないようである。しかし、この襟をつけた人物の肖像画は数多く見られる(図14、15、16)。それらから想像すると、レースの付いた簡単な襟から宝石つきの襟、「襞襟」と呼ばれる無数の襞波が首の周囲を囲む襟、首の周りだけの小さな襟から両肩に拡がる大きな襟、扇形や円盤形など形も大きさも種類も様々であるようだ。大きな飾り襟なら、ピッティ宮殿やチェコやロンドンの箱の収納品として、寸法は適する。また、宝石等のついた高価な襟もあるから、立派な外箱に納められても不思議ではない。しかし飾り襟は、流行によって大きさも形も異なるようだし、その流行の伝播はヨーロッパ内でも地域差があったらしい。一般的に時代が下るほど、首や両肩を一杯埋める大きな襞襟になっていったようだが、現在のように流行情報がインターネットで、即、伝達される時代ではないから、注文するときに外箱の寸法を決めにくかっただろうし、さらに出来上がった南蛮漆器や蒔絵の箱が日本からヨーロッパまで到着するのには、船旅で約二年間を要した時代でもある。特に、小さな薄い襟から大きなかさの高い襟へと変化していった時代では、注文製作など考えられない。私は飾り襟説には同意できないのである。初期の南蛮漆器時代なら尚更である。もっと流行などに左右されず、寸法や形が一定した品物で、しかも、はるか遠方から運ばれてきた貴重品中の貴重品であった外箱に適した「高い格」をもつ品物が納められたであろうと思うのだ。ピッティ宮殿の箱には鍵もついていない。他に鍵のついている箱もあるようだが、チェコの箱などは鍵が後代に付け加えられたと考えられるから、「鍵なしの箱」の収納品、つまり「鍵の有無は関係ない」、しかし外箱に値する価値と特別な意味をもつ「破格」な収納品であり、金銭的な価値より象徴的な意味で価値の高い品が収納されていたと考えられる。

ローマの老舗ガンマレッリ社にご無理をお願いして、最近注文製作されたガレーロ帽の寸法を教えていただいた。それによると、直径48センチ、高さ11センチであった。ガレーロ帽は基本的に形や寸法が変わらないので、この寸法を過去のガレーロ帽の目安にしていいはずだ。「ガレーロ帽の外箱として申し分ありません」とお店のロベルトさんも、ピッティ宮殿の「南蛮蒔絵の箱」に太鼓判を押してくださった。それなら、チェコ・キンズバリー城所蔵の南蛮の箱も同じだ。ロンドン・クリスティーの箱は、同じ南蛮様式でも意匠様式から前二者より少し時代が下ると考えられ、寸法が幾分小さめで、蓋が饅頭か鏡餅のようにこんもり盛り上がっているが、やはり十分に適する外箱と考えられよう。ベルリンの箱は直径と高さの比率が、ガレーロ帽には適さない。帽子であれば鍔がやや狭く、高さがもう少しある帽子であろう。大阪の箱は楕円筒形だから、やはり適さないが、意匠様式から製作時代が鬘の流行した時代と合うから、鬘の箱ではないかと想像はできる。

貴重品中の貴重品であった南蛮の箱を外箱とした収納品は、枢機卿着用の「ガレーロ帽」と、私は目下のところ考えている。

|

|

(註15)

ロンドン・クリスティーカタログ1999、チェコ・コレクションカタログ(プラハ国立美術館2000年)など

(図14)

カテリーナ・メディチ(1519年生―1589年没)の肖像

(図15)

シャルル9世(在位1560―1574)の肖像

(図16)

ヘンリー4世(在位1589―1610)の肖像

以上、図14-16は、Eugenio Alberi著 "Caterina de' Medici" Firenze 1838年発行

ローマ・マルコ・ベッソ図書館の許可を得て図版を複写した。

|

|

|

11. 枢機卿の象徴、

赤い「ガレーロ帽」

ゴンジーノ神父にガレーロ帽という枢機卿の帽子があることを聞いてから、同じ建物の二階にある図書館を訪ねた。廊下の大理石の床には、ガレーロ帽と同じ形で色違いの、緑色司教帽と家紋が組み合わされた紋章意匠が、モザイクで表されているのに気付いた。図書館長の神父様に、廊下の奥に掛けてある18世紀の肖像画の前へ連れて行かれ、「過去に一度だけ、この街も枢機卿様を出したことがあるのですよ」と教えられた(図17)。緑色の「司教帽」も、広義には「ガレーロ帽」と呼ぶこともあるらしいが、ガレーロ帽を象徴するのは、やはり枢機卿の赤いガレーロ帽であることはいうまでもない。

今でもこの街の誇りである18世紀の枢機卿、それにゴンジーノ神父の迫力溢れる即答に刺激されたためか、「ガレーロ帽」にすっかり魅せられて、私はその歴史や意義を調べ始めた。そして知れば知るほど、この帽子が象徴するものに惹かれていった。

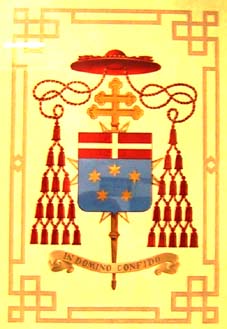

現在も着用されている枢機卿の帽子には、ベレッタ帽とかコルネット帽と呼ばれる角帽、教皇など他の階位とも共通のズッケッタ帽(かぼちゃ形)と呼ばれる半球形の帽子などがある。これらは室内でも着用されるが、ガレーロ帽は外出用・旅行用なので、室内では頭に載せず、紐で肩の後ろに下げるのが通常のようである。形は鍔がとても広く、帽体が比較的低い。両側に紐が垂れ、房飾りが鍔両端の上と紐につけられている(図18)。勿論、注文製作であるから、注文主の寸法に合わせて個人差が出るが、時代によって変化するのは「飾り房」と「飾り紐」の数だけである。数は時代が下るにつれて際限なく増やされたので、房数が規制されたほどであるが、形体にはほとんど変化がない。色はいずれも枢機卿の階位を象徴する赤に限られている。枢機卿の赤はローマ・カトリック教会に、生涯、犠牲の血を捧げるという意味があるという。

ガレーロ帽の起源は、1245年のインノケンス四世の第一回リヨン会議に遡るとされる。前年のクリスマス・イヴに法王から贈られた「赤い鍔広帽子」を被って、新任12人の枢機卿が宗教会議場に騎馬入場したのが始まりといわれている。以後、約7世紀間、ローマ法王パウルス四世によって、1969年、着用廃止となるまで、枢機卿の一生の重大事には欠かせない帽子で、この帽子を法王から受けて誕生し、その死の床には必ず置かれなければならなかった。墓にかけられたともいわれているが、現実には一族から枢機卿を出した誇りとして遺族が大切に保存したということらしい。このことは、フィレンツェ古文書に保存されているメディチ家の記録類からも明らかである。「ピッティ宮殿収蔵目録」やメディチ家枢機卿の「遺産目録」などに、ガレーロ帽の記録が残っているからである。だが1969年の着用廃止以来、カトリックのお膝元のイタリアでも実際に見かけることはなくなり、時代劇などのシーンでしか見られなくなってしまった。しかし、かつては枢機卿のみに着用が許され、彼らの紋章には、必ず出身家の家紋の上にガレーロ帽が浮かぶように組み合わされていた。赤い帽子そのものが枢機卿位を象徴するものだったのである(図19)。

|

|

(図17)

ヴェルチェッリ教区本部床のモザイク「司教帽の意匠」Curia di Vercelli(筆者撮影)

(図18)

ローマ・ガンマレッリ社ポスター Gammarelli, Roma(筆者撮影)

(図19)

ガレーロ帽と家紋を上下に組み合わせた意匠, Conte F. Pasini- Frassoni, "I Capelli Prelatizi" 1908, Roma より、ローマ、マルコ・ベッソ図書館の許可を得て複写した。

|

|

(註16)

コジモ一世の次男ジョヴァンニ、五男フェルディナンド。フェルディナンド一世の三男カルロ。コジモ二世の次男ジョヴァンニ・カルロ、五男レオポルド、フェルディナンド二世の次男フランチェスコ・マリア

(註17)

1549年生―1609年没。枢機卿位の正式公認は1565年5月

(註18)

コジモ一世の記録ほか。参照Gaetano Pieraccini, Stirpe deユ Medici di Cafaggiolo vol.I-II-III Nardini Editore 1986

(図22)

フェルディナンド枢機卿遺産目録(フィレンツェ国立古文書館所蔵)の表紙にあるガレーロ帽とメディチ家紋の意匠(筆者のスケッチによる)Drawing by Koyama

(図23)

ローマの街角の教会ファサードに付けられているガレーロ帽意匠の枢機卿の家紋(筆者撮影)

|

|

12. メディチ家枢機卿と

「南蛮の箱」

カトリック教会の長であるローマ法王に続く階位にある枢機卿は、カトリックのプリンスともいわれ、枢機卿は法王によって選ばれ、また新法王を選出する選挙権をもっている。民主主義時代以前の結婚、特に王侯貴族にとっての結婚は、お家の盛衰を左右した。各名門家はその権力を競い合い、特に16世紀後半から17世紀初めのヨーロッパ王侯貴族間では政略や和解のための縁組が日常的に行われ、血統を保証する政略結婚が普通であった。また結婚は宗教によって認められたから、縁組を承認する宗教上の最高権威としてのローマ法皇は、カトリック世界において単に宗教上のみならず、政治上でも非常に重要な位置を占めたのだ。メディチ家のような名門にとって一門出身の枢機卿をもつことは、大きなメリットがあった。最高権威の法王選出権があるから、宗教上政治上で大きな影響力を持てるし、その枢機卿が法王に選出されれば、さらに好都合であった。通常、この時代は名門の長男は世継ぎとなり、次男は枢機卿位を得るのが常識であった。そして万一、世継ぎの長男が早世すれば次男は枢機卿位を奉還し、三男によって補充されたのである。メディチ家がピッティ宮殿を所有した1549年から、約一世紀半の間にメディチ家から輩出した枢機卿は、本家から六名、本家以外のメディチ家から数名の枢機卿が輩出している(註16)が、例えば、コジモ一世の五男フェルディナンドは、兄の次男ジョヴァンニが早世したために枢機卿に指名されたのは僅かに13歳という若年であった(註17)(図20)。そして長兄が正統な世継ぎを残さないで没したため、38歳で枢機卿位を返還し、トスカーナ大公となっている(図21)。このフェルディナンドがコジモ一世の五男として誕生したとき、父のコジモ一世は「長男には家督を継がせる。次男には枢機卿位を、三男には妻の持参した遺産を与えよう。しかし五男には何を与えられるだろうか」と心配して、せめて幸運に恵まれるようにと、出生日を隠して当時信じられていた運勢の良い日を誕生日に決めた云々といわれている(註18)。名門にとって枢機卿位の重要さは、一つの財産と同様であったともいえるだろう。当時のカトリック社会において、枢機卿は一門にとって計り知れない意義を持っていたからで、これは都市や教会にとっても同様であった。イタリア語の中に枢機卿位を得ることを、「あの帽子が教皇から届けられた」という婉曲な表現がある点からも納得できる。そして、この枢機卿位を象徴する最たるものとして、ガレーロ帽は枢機卿の家紋に使用されたのである(図22、23)。

ところで、日本人がヨーロッパを旅行すると、中国人と混同されるのは現在でもよくあることだ。ましてや何世紀も前の時代の古文書に、人も物品も、日本、朝鮮半島、中国の区別のみか、インド以東を総まとめに記載してある場合が多いのは、まあ仕方あるまい。例えば天正使節の記録などに散見するのは、「あのインドの日本という島からきた人」というふうな記述である。また漆器については、「インドの箱で日本製の中国塗り」などという書き方さえされていたりする。ヨーロッパと東洋が、ゴアの東インド会社を通じて結びついていた時代において、この「インドの」という言葉は「東インド会社」を指していたと解釈できる。つまり、東洋の人や物品を示唆するキーワードとして「インド」を考えるのである。これは、古文書を判読するための大事なキーワードの一つとなるのである。

今回は長くなるので詳細には書かなかったが、メディチ家の枢機卿が住んだピッティ宮殿の家具収蔵目録や遺産目録などに、私は「南蛮の箱」の記録を発見することが出来た(註19)。特にレオポルド・デ・メディチ(註20)の遺産目録に箱の記録を確認できたので、メディチ一族では枢機卿が箱を所有していた事実も明らかになった。

|

|

(図20)

フェルディナンド枢機卿即位記録にみられるガレーロ帽とメディチ家紋:Hierarchia Cattolica

Medie'et Recentioris Aevi, sive Sumorum potificum, S.R.E. CARDINALIUM, ECCLESIARUM ANTISTIUM’ SERIES vol.4 : Bib. Marco Besso 蔵本より複写

(図21)

フィレンツェ・アヌンツィアータ広場(SS.Annunziata)のフェルディナンド一世騎馬像(筆者撮影)

|

|

(註19)

2003年12月、国際シンポジウム「漆が語る国際交流―海を渡った文化財情報―」で、筆者は「南蛮様式の円筒形の箱について――フィレンツェ・ピッティ宮殿の箱と資料」を研究発表した。

(註20)

1617年生―1675年没。 数学物理学、宗教学などを好み、後にピサに錬金術研究所を創立、自ら所長となる。ガリレオなどの学者を保護し、文芸劇を楽しみ、美術工芸品のコレクションでもよく知られる学術文芸保護者。50歳で兄のあとを継いで枢機卿になった。

|

|

(註21)

セッティマンニ(F. Settimanni)使節録ほか

(註22)

現フランス・アカデミー

(註23)

ドイツ・ドレスデンに所蔵される中国製陶磁器が報告されている。

|

|

13. フィレンツェからローマへ

天正使節は、スペイン・ポルトガル王のフェリペ二世に最高の待遇を受けた。豪華船を設えられて、アルカンテ港から1585年3月1日、地中海を横切って、イタリアのリボルノ港へ着いた。リボルノ港は当時、トスカーナ大公メディチ家の所領であった。フェリペ二世と同じく大公フランチェスコ一世からも、日本人一行は破格の歓迎と援助を受けた。大公の待つ宮殿では大公の腹違いの弟二人が迎え、大公自身も宮殿の階段の途中までわざわざ降りて歓迎するといったエピソードも当時の記録に散見した(註21)。一行はピサ、フィレンツェ、シエナほかのトスカーナ諸都市でも、連日、身に余るほどの歓迎を受けながら、最終目的地ローマへ旅を続けたのである。

ローマにもメディチの豪華な別邸があった(註22)。スペイン広場を上がりきった高台に位置し、ローマの街を一望のもとに見渡せる素晴らしいヴィッラである(図24)。天正使節がローマを訪れた時代、このヴィッラ・メディチには、大公フランチェスコ一世の弟で、後に大公となるフェルティナンド・デ・メディチ枢機卿が在住し、トスカーナと法王庁を結ぶ重要な要となっていた。フェルティナンド枢機卿もメディチ家代々の伝統に違わず、美術工芸品の収集に情熱と鑑識眼をもっていた。その豊かなコレクションは後にローマからフィレンツェへ運ばれたが、これには相当数の東洋美術品が含まれ、日本製が含まれていた可能性も十分にある(註23)。

メディチ家の伝世品としてピッティ宮殿の小室に置かれていた「南蛮の箱」は、枢機卿の帽子の箱として16世紀末に注文製作されたのであろうと私は推定する。この箱がヨーロッパへ旅をしたのも製作直後であろう。つまり、南蛮漆器と深い関わりをもつイエズス会の派遣した天正使節のヨーロッパ訪問と、大きく時間的隔たりのない時期に、この箱もヨーロッパへ渡ったと考えられる。まだ謎が残るとはいえ、この「南蛮の箱」は天正使節派遣と例え間接的でも、何らかの関わりをもってメディチ家に贈られたとしても不思議ではない。ピッティ宮殿に伝世したメディチ家伝来の箱であることが、記録から証明されたこの400年前の「南蛮の箱」は、蒔絵と螺鈿で意匠され、目を見張る華やかさの中に品があり、優麗で高い格調を保っている(図25)。名門メディチ枢機卿の帽子「ガレーロ」を収納する外箱としてまさに申し分ない。権勢を誇ったメディチ家のピッティ宮殿や、ローマ別邸を飾る豪華な美術工藝品や家具のなかに置かれても、この南蛮の箱は決して引けを取らなかったであろう。

(了)

|

|

(図24)

旧メディチ・ローマ別邸(筆者撮影)

(図25)

ピッティ宮殿の「南蛮の箱」部分(筆者のスケッチ)Drawing by Koyama

|

|

|

*図版のコンピュータ処理は Fabio Vitali による。

*特にヴェルチェッリ司教区ゴンジーノ神父、カペリーノ神父、ローマ・ガッマレッリ社ロベルト氏、三田村有純氏、及びローマ・マルコ・ベッソ図書館に感謝の意を表します。

*Ringrazio il Padre Gian Luca Gonzino ed il Canonico Mario Capellino della Curia di Vercelli, Sig. Robero della ditta Gammarelli di Roma, Mitamura private collection e la Biblioteca Marco Besso di Roma.

主な参考文献

- ヴァリニャーノ『日本巡察記』松田毅一他訳 平凡社東洋文庫229 1973年

- ルイス・フロイス『完訳フロイス日本史』松田毅一・川崎桃太訳 中央公論新社 2000年

- 山崎剛『海を渡った日本漆器I』(十六、七世紀)日本の美術426 至文堂 2001年

- 加藤寛『海を渡った日本漆器III』(技法と表現)日本の美術428 至文堂 2002年

- D. Bartoli, Delle Opere del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesù,vol XI-XIII , Torino, 1880

- F. Bomcompani Ludovisi, Le prime due ambasciate di giapponesi a Roma, Roma, 1904

- Conte F. Pasini-Frassoni, I Cappelli Prelatizi, Roma, Colleggio Araldico, 1908

- Von Pastor, Storia dei Papi, Vaticano, 1930

- Gaetano Pieraccini, Stirpe de Medici di Cafaggiolo vol.I-II-III, Nardini Editore, 1986

- Enrico Colle, I mobili di Palazzo Pitti - Il periodo dei Medici 1537-1737, Centro Di, Firenze, 1996

- W. Baer, The Dagly Brothers Japanning Workshop in Berlin in Japanese and European Lacquerware Munchen

- 展覧会カタログ Michel Hochmann, Villa Medici -Il sogno di un Cardinale, De Luca ed. Accademia di Francia a Roma , 1999

|