|

(図1)

パソコンで探索する本屋の主人

|

|

1. フィレンツェの古本屋で

うず高く積まれた本を倒さないように、そろそろと奥へ入っていくと、かび臭い雰囲気は一転して、超モダンなパソコンが待ち構えていた。スクリーンを凝視しながら、いつものようにキーを叩き続ける主人の横では、新しい顧客らしい人が、主人のはじき出すデータをじっと見守っている。この店に夕方立ち寄ると、いつもこんな光景が繰り広げられている。「この店は何が専門ですか?」とその客が問うと、店の主は即座に「見つけにくい本を探すことです」と答えた。まるで執念にとりつかれたように、一台のパソコンに情報を網羅して客の欲しい本を探すのが、この人の特技らしく(図1)、頼んだ本が数日後に、すっと眼前に出てきたりする。彼は魔術師よろしくどこからか本を抜き出してきて、無言で客の前に置くのだ。そればかりでなく、時には客が予想もしなかった貴重な本まで見つけてきたりもする。息を呑んでじっと凝視しながら、思いがけなく出現した本を恐る恐る手に取る客の姿を眺める時の主人は、いかにも満足げである。

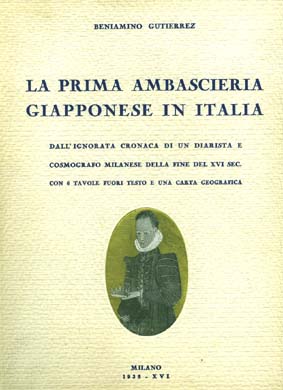

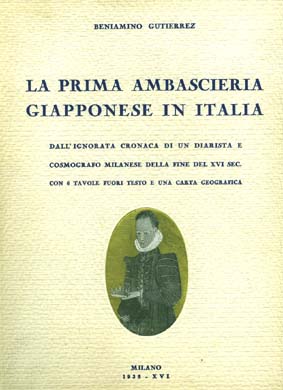

"La Prima Ambascieria Giapponese in Italia" (イタリア史上初の日本使節)という本が、何気なく私の前に置かれた時もまさにそんな風だった(図2)(註1)。史上初の日本使節とは、勿論、あの有名な「天正遣欧使節」である。表紙タイトルのすぐ下に、メダル型に切り抜かれた金色の紙が貼られ、そこに王冠と帽子を持つ少年の姿が白黒で印刷されている。一行の代表である伊東ドン・マンショの肖像画である(註2)。法王グレゴリウス十三世謁見を目的にして、イエズス会が派遣した天正遣欧使節は、1582年2月に長崎港を出帆し、2年5ヵ月以上の長い危険な航海を経て、1584年8月にポルトガルのリスボンに到着した。タイトル通り、ヨーロッパの土を踏んだ史上初の日本使節であった。

|

|

(図2)

"La Prima Ambascieria Giapponese in Italia" (イタリア史上初の日本使節)表紙(複写)

(註1)

ベニアミーノ・グティエレッズ(Beniamino Gutierrez) 著 1938年、ミラノ発行、副題 "Dall'ignoratata cronaca di un diarista e cosmografo Milanese della fine del XVI sec. con 6 tavole fuori testo e una carta geografica"(16世紀におけるミラノの宇宙学者で、知られざる年代記作者の記録文と図6枚、地図一枚)が添えられている。

|

|

(註2)

アンブロジアーナ図書館蔵、ウルバーノ・モンテ著。ウルバーノ・モンテ家史が4巻の手稿で記録され、その最終巻に天正使節4名と一行に随伴したイエズス会士、デ・メスキータの肖像画が水彩画で描かれている。

|

|

(註5)

フィレンツェ国立文書館に1581年頃とされる「行基形日本地図」が所蔵されている。

|

|

2. 1589年の日本地図

表紙をめくると二枚に折り畳まれた地図が貼り付けられていた。開くと中央に大きな島が描かれている(図3)。海岸線が入り込んで大小の入江のある、やや横長で丸みのある島の内には、重なり合う山の峰々、その合間を走る幾つもの河川が描かれている。多くの小島が島を囲んで、海上には幾艘かの帆船が浮かび、波間からは海獣の頭も覗いている。島の北東と北西にあたる海上には陸地の一部が覗いていて、北東の陸地には“TOIMAN REG”、北西には“CHINA”(中国)と記入されている。もう少し丹念に記されている文字を拾っていくと、島の中心に近いところにはMEACO PROV.(都、京都)、その少し上方に XIMO(しも、山口)、島の南西に FIRANDO IS(平戸島)、西端に CAPO DI CANGOSMA(鹿児島岬)などと読める。そればかりか、MEACO PROV.(都、京都)の下方には、NOBUNANGA(信長)と記され、城下町らしい図まで描かれている。「安土」とすべき街の名称を建設者「織田信長」の名前と取り違えたらしい(註3)。地形から九州と見間違えてしまいそうなこの図は、日本地図らしい。われわれは列島が並んでいる日本地図を見慣れているから、正直、戸惑ってしまう。しかし、よく見ると、地形や各都市間の距離や地名の混乱などはあるのに、この地図には緯度線と経度線がきっちりと引かれているのに気付く。日本島の中心には経度202度と203度線が走り、南北緯度27度と41度間に島はきちんと位置しているのである。混乱と精密さの同居した、まことにアンバランスな日本地図である。

地図の下には説明がつけられ、その冒頭に丸紋が押されている。その意匠は、楯形の家紋の上に羽を広げた天使が描かれ、外周にURBANO MONTE (ウルバーノ・モンテ)と記されている。これによってこの日本地図は、「天正使節記」記録者の一人であったウルバーノ・モンテ(註4)が、使節訪欧の際にイエズス会士などから聞いた情報によって、1589年に作成したものであることがわかる。

しかし天正使節がヨーロッパへ渡った16世紀末の日本には、「行基形」と呼ばれる日本地図があり、これには北海道を除く本州、四国、九州が必ず並んでいる。しかも天正使節は、この種の日本地図をヨーロッパへ持参したとさえいわれているのだ(註5)。もしそうならば、ウルバーノ・モンテは使節持参の日本地図を見る機会を持たなかったし、日本列島についての正確な情報も一行から聴取できなかったということになる。

さて、地図の下の説明文を読んでみよう。日本という島はポルトガル商船の漂流によって初めて発見されたこと。1549年のフランシスコ・ザビエル以来のイエズス会布教史。さらに巡察師ヴァリニャーノによって派遣された天正使節の渡欧について。また、日本は六十三諸侯によって分割支配されていることなどが、こまごまと書かれている。そして説明文の特に大きな部分を占めるのは、地理上の記述である。未知の国日本は世界のどの辺に位置するのか、東西南北の位置関係や日本へ向かう海路、例えば喜望峰などの通過点や、ミラノからの合計距離を計算して記し、さらに日本島の大きさがイタリアの三倍あるとも書かれている。金銀が豊富に産出する一方で、オリーブ油と葡萄酒が日本では生産されないとつけ加えられている点は、いかにもイタリア人の記録らしくて微笑ましい。下の欄外には1589年にミラノで印刷されたと明記されているから、天正使節の訪問から約四年後に印刷されたことがわかる。それは未知の国からきた史上初の使節の記憶が、人々の間にまだ鮮明に残っていた頃のことだったし、ヨーロッパ人の日本への関心がさらに高揚していた時でもあった。しかも当時の西洋地理学の最先端にいたウルバーノ・モンテが作成したからこそ、「行基形地図」には見られない厳密さをもって、緯度・経度線などがきっちりと引かれたのだと納得できる。イタリアで作成されたアンバランスな日本地図への興味は尽きない。

|

|

(図3)

ウルバーノ・モンテの日本地図("La Prima Ambascieria Giapponese in Italia"より複写)

▲画像クリックで拡大

(註3)

SPAZIO誌27号 1982年発行「イタリアにおける1585年の使節」でアドリアーナ・ボスカロ氏もこの点を指摘されている。

(註4)

1544年生、1613年没とされる。ミラノの年代記作者。

|

|

|

3. 古文書と現代

偶然に古本屋で遭遇する古書との出会いも素晴らしいが、ヨーロッパの文書館や図書館には何世紀も前のオリジナル印刷本や手書き書簡、出納帳や邸の売買といった様々な記録類が豊富に収蔵されていて、それらは広く一般に公開されている。古い文献を直に手にとってみることができるのは、実に素晴らしい感動だし、誰もが平等に貴重な文化遺産を参照できる喜びは、民主主義時代の恩恵であろう。これらの古文書は外国人にも公開されている。

勿論、古い文献類に馴染むには長い時間と忍耐が必要だから、初めは一体どこから手をつけたらよいかと途方に暮れる。しかし少しずつ読めてくると、逆にその溢れるような魅力に取り付かれてしまい、文書館の閉館の鐘がうらめしくさえなってくる。定年退職したらしい人などが、自由な時間と余裕を漸くもてるようになったためであろうか、自分の住んでいる街や、かつての職業に関連した歴史を調べたいなどと文書館を訪れて、係官に相談している姿を時に見かける。勿論、複雑な目録をみただけで諦めてしまう人も多いようだが、幾人かの人たちは通い続けて、館の常連になるらしい。

文字の解読に慣れるということは、おそらく、どんな国の言語においても同じような経過を辿るのであろう。日本美術を研究しているイタリア人から、漢文の画論や浮世絵版画に添えられている狂歌などを読んで貰えないかと頼まれたりするが、あまりにも達者な筆文字を読み解くのは、決して簡単ではない。こちらもイタリアの貴重な古文書を見せてもらっているのだから、できるだけお返ししたいと思い、時間をかけてでも出来る限り心がけて読むように努力している。しかし、ふと、私達はもっと日本語の古文書やくずし字を読めるべきではないかと、しばしば苦戦する自分を含めて反省させられる。これは、日本の古い家具や道具類が生活様式の変化で使われなくなり、簡単に捨てられてしまう運命とも重なるように思える。しかしすべての価値評価は時代とともに変化するから、古い家具の美しさが再評価され修理されて、現代生活の中で大切に生かされる時が来るような気もするし、日本の文書が広く公開されて、世界各国の文書研究者が競って挑戦してくる時代が訪れるかも知れない。

|

|

|

|

(註6)

1543年生―1590年没、安土桃山時代の代表的な画家

|

|

4.「安土屏風」

ところで、近頃、天正使節の資料探しにヨーロッパを訪れる日本人は少なくない。特に、使節がローマ法王へ贈物として持参した「安土屏風」探しは引きも切らないようだ。この屏風は信長が狩野永徳(註6)に描かせ、貴人に請われても決して譲らなかった自慢の屏風であったとされている。それが、信長に謁見したイエズス会巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノ(註7)に贈られた。巡察師はそれを法王への贈物として使節に持たせたとされ、そのいきさつは、同時代のイエズス会士ルイス・フロイス(註8)の記録に見られる。前項で触れたウルバーノ・モンテ地図で「信長」と間違って記された街が、この屏風の「安土」である。信長の理想都市として建設され、1579年に街を象徴する天守閣も完成されたものの、天正使節の長崎出航の数ヵ月後、僅か三年で焼けてしまった。近年、その遺構の発掘によって、少しずつ様子がわかってきたとも聞くが、図面や資料なども残っていない“幻の街”である。天正使節が初めて畿内地方を旅したのは帰国後のことで、勿論、少年達もこの街を実際に見る機会はなかったのだから、“幻の街安土”を知る上で唯一つ期待できる資料は「安土屏風」ということになる。この屏風には豪華の極みといわれた安土城、そしてその城下町の見事な街並が描かれていたらしい。天正使節が法王グレゴリウス13世に屏風その他を贈呈したのは、記録によると1585年4月3日のことである。3月23日、「帝王の間」での最高の待遇による法王謁見の約十日余り後のことだ。贈呈された屏風は、その後、暫くの間ヴァチカンに飾られていたといわれるものの、その後の行方は杳として不明である。屏風そのものだけでなく、下図や「写し」も現在までに発見されていない「安土屏風」は、まさに安土の街と同様に“幻”である。

ヨーロッパで盛んに出版された天正使節記録の類は、今もイタリアに多く残されている。これらには屏風の絵図について、短い叙述ではあるがしばしば繰り返し記されている。私の散見した手稿記録にはこんな記述があった。〔3月30日付記録。法王様への贈物はというと、素晴らしく美しい建物の並んでいる彼らの都の街並が描かれている絵図である。この絵図は木製の非常に薄く大きな画面に描かれているのであった。〕(註9)

この記述から想像しても、屏風には信長の建設した新しい都「安土」の様子が描かれていたことは間違いない。

|

|

(註7)

アレッサンドロ・ヴァリニャーノ(Alexandro Valignano, 1539年生-1606年マカオ没。キエーティ貴族出身。57年パドヴァ大法学部卒、障害事件でヴェネツィアへ追放。66年イエズス会試験を受け、66年入会、後のイエズス会長クラウディオ・アクアヴィヴァと同窓で、ローマ学院で学ぶ。70年司祭、71年、マチェラータのコレッジョ院長時代にマテオ・リッチが学生であった。73年ローマで東インド巡察師に任命され、41名のイエズス会士を伴って翌年にリスボンを出発。78年、90年、98年と三回来日。80年、有馬晴信を受洗。82年、天正遣欧使節派遣。78年、活版印刷機を持ち寄りキリシタン判出版。秀吉に謁見、マカオにサン・パオロコレッジョ設立など大きな足跡を残した。

(註8)

ルイス・フロイス(Luis Frois, 1532年リスボン生―1597年長崎で没。十六歳でイエズス会入会、直ちにインド・ゴアへ派遣され、1563年来日、後、滞在30数年間。信長に寵遇され、岐阜城、安土城、京都で信長を訪ねる。ヴァリニャーノ来日時には通訳として上洛。ザビエル以来の布教史『フロイス・日本史』(同時代の重要な資料)の著者。伴天連追放令で三年間マカオに滞在後、長崎で没。

|

|

(註9)

Bibl. Vat. Urbin.lat. 1053 Di Roma a' 30 di Marzo 85

|

|

|

5. 屏風の行方

安土屏風の「つくり」を想像してみよう。伝統的な日本屏風から考えれば、木製の枠に絹地か和紙が張られ、そこに絵が描かれていたはずである。さらに、木製枠には漆塗りや蒔絵が施されていた可能性は高い。こういう「つくり」であれば、前述の天正使節記録にみられる「木製の非常に薄く大きな画面」という記述と矛盾しない。

そういった伝統的な素材でつくられた屏風は、一体どのくらいの年月、保存が可能だろうか。もし、石や宝石などで作られたヨーロッパの美術工藝品と同じように、大理石の上に直に置かれて、そのまま長い間、飾られ続けていたとしたら、どうであろうか。

多分、数年で白い絹地は汚れ、万一そこが湿っていたりしたら、黴も生えてしまうだろう。また逆に直射日光の射すような場所だったら、赤く日焼けするであろう。

いずれにしても絹地は弱り、その劣化と共に岩絵具が剥落し始めるだろうし、木枠には歪みも出てきたと思う。屏風にとって大理石の上に置かれるのと畳の上とでは、環境として大きく異なるのだ。大理石の床からは、温度の変化を直に受け、相対湿度の大きな変化も伴って結露なども招くことになるだろう。もし扉口の近くに置かれていたら、いつも風に当たってしまう。つまり急激な環境の変化は、屏風に大きな負担をかけることになる。枠の歪み、屏風の歪み、絵具の剥落などの劣化した状態が容易に想像できる。

日本では屏風や掛軸などは、四季に合わせてせいぜい一年に一、二ヵ月ずつ飾るという伝統に守られてきた。春なら例えば梅に鶯、秋なら薄に月といった図柄をその時期だけ飾って、あとは桐箱に納めて翌年まで倉などにしまっていたのである。また裏打ち紙が古くなったと気付けば、張り替えて補強する。こうして何世紀もの間、デリケートな素材の伝統品を保存し、現在まで伝世してきたのである。だから欧米では、よほどの偶然によって程よい環境に放置されたままになっていたのでなければ、日本の屏風が何世紀も変わらぬ姿で残されているとは、私には到底考えられない。

幻の屏風探しにはロマンが溢れ、魅惑に満ちているけれど、私には非現実的な“宝探し”のように思えてならないのだ。「たとえ残っていたとしても、断片だけでしょう」と答えると、わざわざイタリアまで屏風探しにきた人達は、さも恨めしそうな顔になる。せっかくの夢を破って、後ろめたい気持ちになるが、安土の街については、屏風よりも発掘による発見を期待するほうがよいであろう。

|

|

|

|

|

6. 天正使節の贈物

一般に西洋は湿度が低いから、漆器を初めとして伝統的な日本美術工藝品が大きく痛むと言われているけれど、一概にそうともいえない。伝来後、数世紀も経た現在まで、きれいに保存されている漆器もあるからだ。保存の良し悪しは環境次第である。事実、安土屏風とほぼ同時期に作られてヨーロッパに渡った漆器が、400年後の現在も数多く保存されているのである。それらは、どこかのカトリック教会で薄暗い祭壇の片隅に置かれたままだったり、箪笥の中にしまわれて忘れられてしまったり、机の上に置かれた後、その宮殿の部屋は開けけられることなく、真っ暗に締め切ったまま放置されることになったりして、幸い何世紀も眠っていたのである。まことに偶然ではあるが、こういう環境こそがまさに漆器にとって最も快適な場所だったからだ。さらに、漆器の一番の敵である紫外線や人工光線は射さず、厚い石の壁に守られて氷結することもなく、冷暖房もないので温度は急激に変化しないし、空気も動かない場所だったからでもある。

ところで、天正使節が日本からローマ法王はじめ、ヨーロッパ各地の貴人へ贈呈品として持参した品物には、一体どんなものがあったのか、使節記などの記録から拾ってみよう。

まず法王グレゴリウス13世には、「安土屏風」のほかに、記録によって様々ではあるのだが、籐製とか竹製とか黒檀とかと思われる「インド製の机」、「装飾が施されている卓台」である。アルベルト・オーストリア枢機卿へは「銀装飾のある犀角製の盃」。メディチ家フランチェスコ一世へは、「硯」、「墨」、「筆」、さらに「聖母マリアと和文で書入れのある掛軸」、「絹反物」、「剃刀」など。アレッサンドロ・メディチ枢機卿には、直訳すると「虫食いのしない」木製の壺。エーヴォラのブラガンサ大司教には、「桜花の意匠、おそらく蒔絵で装飾された細長い小箱」。そしてスペイン・ポルトガル王フェリペ二世には、「金蒔絵らしい壺、または鉢」などである。「虫食いのしない木製の壺」とは、一体どんな壺か。漆塗は虫食いしないから、漆器の壺であるとも考えられるだろう。

当時の記録者は蒔絵や漆器などをよく知らなかったから、もし贈呈品が漆器であったとしても、記述は漠然としていると考えられる。これは、現蔵される漆器との確認ができない限り、原文の記述から日本の漆器であるか否かを割り出すのは難しい。しかし漆器であろうと考えられる贈呈品は少なくない。だから、記録からも、贈呈品のなかに日本の漆器が混じっていたと十分考えられるのである。

|

|

|

|

|

|

7. イエズス会と「南蛮漆器」

ヨーロッパへ渡った日本の漆器は大きく三時代に分けられる。まず一番古い時代は、ポルトガル人渡来から鎖国までの時代で、「南蛮漆器」と呼ばれる。次は鎖国時代にオランダ船や中国船を介して輸出された時代で、「紅毛漆器」と呼ばれている。そして幕末、開国以後の大量輸出時代、つまり前時代の支配階級や富裕な町人などが生活に窮し、無用になった伝統漆器を売り出したため、それらが大量に国外へ渡ったのである。同時にこの時代は、明治政府の貿易推進策の一環として伝統美術工芸品輸出が奨励され、国際見本市をはじめとして、世界市場へ向けての新しい形やデザインが摸索された時代でもあった。

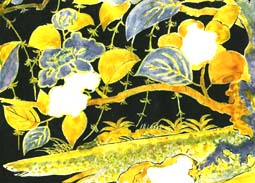

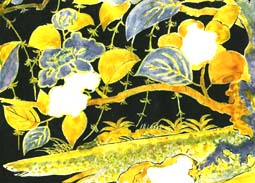

東西通商における最初期の輸出品であった「南蛮漆器」の大きな特徴は、花鳥文など日本の伝統的な意匠を黒漆塗りの地色に螺鈿を散りばめ、金銀平蒔絵で加飾した、まことに華麗で絢爛豪華な漆器である(図4)。おそらく1570年前後に製作が始まったといわれているが、その終焉まで僅か60-70年間ほどに過ぎない。1613年の禁教令を境として、交易の主役は徐々にラテン諸国からオランダに移行していき、1630年代後半にはオランダ人の求める新しい様式の輸出漆器となって終焉する。オランダ時代の輸出漆器は、南蛮漆器とは意匠も技法も全く異なる。意匠には物語性のある主題が選ばれ、高度で精巧な伝統技法の薄肉高蒔絵によって製作された(註10)。

輸出用とされた漆器が日本に伝世していないのは当然ではあるが、特に宗教と深い関わりをもった南蛮漆器は、続く時代の禁教政策でその文献資料とともに撲滅され、国内には伝世されていない。日本の美術館などではヨーロッパから逆輸入しているのである。

南蛮漆器はカトリック伝道界のなかでも、特にイエズス会と深い関わりをもつ。つまりイエズス会との接触によって発生し、布教の広がりと共に発展していった。後にフランシスコ会など他のカトリック伝道会も加わって、スペインなどと競合しながらヨーロッパへ輸出された。そして禁教とともに消える、まさにカトリック伝道会、特にイエズス会と運命をともにした漆器であるといえよう。イエズス会の日本布教は、1549年のザビエル来日から僅か三十年にも満たない1576年には、九州地方だけでなく、「みやこ」つまり京都に南蛮寺と呼ばれたカトリック教会を建立するほどの布教成果をあげた(註11)。それにともなって、インドのゴアや中国のマカオから運ばれてくる聖祭具では間に合わず、ミサなどに必要な宗教祭具を日本で製作する必要に迫られたらしい。

イエズス会は当初より、日本の宗教・文化の中心である畿内、特に京都への進出を常に試みたが、南蛮寺の建立より遥かに遡った頃から、京都の町衆との接触は十分にあったと考えられよう。1563年、トレルス師から大村澄忠へ「JESUS」の銘とその上に十字架と三本の釘がついている非常に美しい一本の金扇が贈られたとあり、この金の扇子は都からガスパル・ヴィレラ師が先に送ってきたものである云々と記されている(註12)。習慣に従って貴人との接触には贈物が欠かせなかったらしい一面や、その贈呈品に京都の工芸品を用いたという美的な感覚をも垣間見られよう。扇子や漆器や磁器は、後に日本からヨーロッパへの輸出品の代表品となるわけだが、京都の工藝品が非常に早い時期にヨーロッパ人の関心の対象となって、賞賛を得ていたのは疑いない。

ヨーロッパで確認された最も遡れる南蛮漆器の記録は、元チロル伯所蔵の小箪笥である(註13)が、南蛮漆器は新資料が発見されない限り正確には限定できないものの、前記した通り1570年頃作られ始め、それとあまり隔たらない時期にヨーロッパへ渡ったと考えられている。初めはイエズス会の贈呈品として、後には主に輸出品として東西交易船に載ってヨーロッパに渡っていったのであろう。現在もポルトガル・リスボンなどには聖がんや聖餅箱、ミサ用書見台などが数多く保存されている。但し南蛮漆器の特に初期時代については、まだ謎のベールに包まれた部分が多いことを付記しておく。

|

|

(図4)

南蛮小箪笥(部分)。日本に現存する数少ない南蛮漆器の貴重な一例。

(三田村有純氏蔵、筆者撮影)

▲画像クリックで拡大

(註10)

代表的な作例としては、ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館所蔵「フォン・ディーメンの箱」、「マゼランチェスト」。

(註11)

イタリア人オルガンティーノ神父(Organtino Gnecchi-Soldo, 1531年頃ブレシア生、1609年長崎で没)が初ミサをあげた。南蛮寺の遺品として、1577年の銘が入っている元南蛮寺の鐘が現在は妙心寺に保存されている。

|

|

(註12)

松田毅訳『フロイス日本史』第二十六章

(註13)

現ウイーン国立博物館蔵。1596年の収蔵記録がある。

|

|

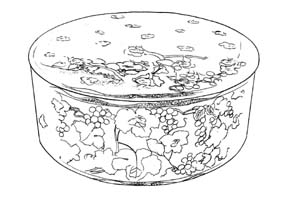

(図7)

同 蓋の部分(筆者のスケッチ)Drawing by Koyama

(図8)

同 身の部分(筆者のスケッチ)Drawing by Koyama

|

|

8. ピッティ宮殿「中国の間」に

ある「南蛮漆器」の箱

ピッティ宮殿の三階に、ほぼ正方形で外光の射しこまぬ非公開の小室がある。扉のすぐ向こう側から聞こえてくる美術館のざわめきが、まるで遠い別世界から聞こえてくるような空間である。

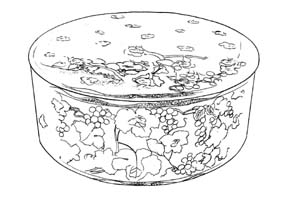

19世紀以前、この部屋はボボリ庭園側に窓が二つある、今の二倍の広さを持つ長方形の部屋であったのが、窓側の部屋と二部屋に仕切られたため、いつも薄暗い闇に包まれた部屋になったらしい。「異国趣味」の内装や調度品で整えられたこの部屋は、1842年にフェルディナンド三世未亡人のために特別に設えられたというが、大鏡、シャンデリア、テーブル、椅子、ソファなど、三十点近い家具・調度品がヨーロッパ製の摸倣漆でつくられている。この部屋は「中国の間」と呼ばれて、ピッティ宮殿(図5)に伝世した日本・中国製の漆器や陶磁器なども置かれているのだが、私は奥の小机に大きな円筒形の箱が一つ置かれているのに気付いた。一見して日本製の南蛮漆器であることがわかった。寸法を計ると、直径54センチ、高さ21センチであった(図6)。さらによく観察すると、「置き蓋造り」の平らな蓋の表面一杯に意匠が施されている。椿と梅の樹が所狭しとばかりに、満開の花をつけた枝を広げ、その二樹の合間を縫って、細い若柳が新芽を吹いたばかリのしなやかな枝を下げ、微かな春風に靡いている。枝々の合間には金銀一対の鳥や蝶も配され、まさに画面から花の香りさえも運ばれてきそうな春爛漫の光景である(図7)。一方、箱の身は厚めの曲げ板を二重に回したしっかりした造りで、たわわな房と豊かな葉をもつ葡萄の蔓が、時計と反対回りにぐるりと箱の周囲を一周する。こちらも鮮やかで明快な意匠で、その筆致には抑揚もあり、蓋に劣らず美麗である(図8)。どちらも黒漆地に金銀蒔絵で描かれ、不定形に割られた大きめの螺鈿が散りばめられている。漆の黒を地に、金銀の蒔絵と競うかのように、貝片は見る角度によって微妙に色合いを変えながら光を反射し、揺らめいているかのようである。こんな美麗な箱を初めてみた当時のヨーロッパ人は、さぞ、目を見張ったことであろう。南蛮漆器の最も古い時代の意匠様式であり、1610年は下るまい。私はおそらく16世紀末であろうと考えている。しかし、この箱の由来や伝世の経過などは一切不明であるだけでなく、その収蔵番号さえ不明なのである。

(後篇に続く)

|

|

(図5)

ピッティ宮殿(中庭にて筆者撮影)

(図6)

ピッティ宮殿所蔵の丸い大きな南蛮の箱(筆者のスケッチ)Drawing by Koyama

|