悩ましいデューラー

ドイツ・ルネサンスの巨匠アルブレヒト・デューラー(1471~1528)は、1521年頃、自分の上半身を描いた素描に次の言葉を記して医師に送った。「指で示している黄色い、その部分が私を苦しめています」(図1)

すばやい筆致で描かれたその素描では、美しい巻き毛を肩にたらす、立派な体躯の画家が、眉根をひそめ、右の人差し指で、左腹部に塗られた黄色い円形の部分を指し示してこちらを見ている。デューラーは、工房を構えて油彩画のみならず版画の制作にも成功しており、ザクセン選帝侯フリードリヒ賢公をパトロンとして、その名声を揺るぎないものにしていた。しかしこの時期、彼はすでに父親を赤痢で失い、母と師ウォルゲムートをも亡くして、自身、大病を患って死期の近いことを感じていたのである。

北イタリアで死体解剖の機会を得たと考えられているデューラーは、レオナルド・ダ・ヴィンチに及ばないながらも、人体構造について相応の知見を得ていたはずで、その彼が、的確に指し示す黄色い円形の部分は、脾臓とみられる。脾臓は古来、肝臓と並んで人体生理の根幹をなし、ことに脾臓の機能が悪い場合には、胆汁が煮詰まって黒胆汁となり、この黒い液体が身体をめぐってメランコリーの症状があらわれるとされていた。デューラーは、果たして率直に、この時の大病の原因となる患部を指し示していただけであろうか。あるいはルネサンス期において、天才と狂気のしるし、と見られたこの曰く因縁つきの病「メランコリー」に、自身が陥っていることを知らしめるために、この説明付の素描を医師に送ったのであろうか。

体液病理説を振り返って

古代医学の始祖ヒポクラテスから継承された医学理論を集大成し、のちのちまでヨーロッパ医学の権威として君臨した古代ローマの医師ガレノスの四体液説については、「人体をめぐる断章 その13 体液の驚異」で詳しく述べたが、「血液の神秘」を扱う本稿では、もう一度、その概要を手短に振り返っておきたい(註1)。 ギリシア医学は、ギリシアの医神アスクレピオスを頂く神殿治療とイオニア自然哲学から派生した生理学、そして体育と戦争という実践から得た経験的知識にもとづいて展開した。紀元前5世紀に小アジア(今日のトルコ西海岸)というギリシア世界で活躍したヒポクラテスは、「体液病理説」の立場に立って実践的経験的医療に従事し、病いに立ち向かった。彼は、人体の内部には「血液」「粘液」「黄胆汁」「黒胆汁」が流れており、そのバランスによって健康が保たれていると説いたのであったが、それを継承し発展させた古代ローマの医師ガレノスは、これらの体液の製造には、肝臓と脾臓が関わっているとして、そのメカニズムを説いたのであった。

そもそも人体を養い育てるのは、外部からの他の生物の摂取、すなわち、口から取り込まれる食物しかない。植物や動物を生のまま、あるいは加熱調理して体内に取り込むと、ガレノス曰く、食物は胃腸で調理(消化)されて、不要なものは排泄され、良質のものだけが肝臓へ運ばれる。さらにこの調理の結果、かゆ状の「乳び」となった食物は、肝臓で第二のさらなる調理を受け、その養分を仕上げて体液となって、脳をめざしつつ静脈を通じて身体に運ばれる。この時、肝臓の調理熱の温度加減によって、適温ならば血液、過度の熱が加えられてしまうと胆汁、低温ならば粘液となる。この調理熱の高低加減によって出来てしまった胆汁は、胃に寄り添う脾臓で吸収されて血液となるものの、脾臓の機能が悪い場合には、黒胆汁が出来るというわけだ。その黒胆汁は、あたかも葡萄酒の発酵の時にできる「澱」のようなもので、「腐食性」があり、「酸味」があり、身体を腐食させ、泡を発して沸騰のような発酵状態を呈する。

さて、この黒胆汁の過剰によるさまざまな症例は、ギリシア・ローマ医学がアラビア経由でヨーロッパに輸入されて知れわたり、身体的さらには精神的なレヴェルにまで拡大解釈される。すなわち11世紀、サレルノにおいて、コンスタンティヌス・アフリカヌスが『メランコリアについて』で述べ伝えたように、メランコリーは心に及ぶ病いとして人間社会に浸透してゆくのである。つまりこうだ。黒胆汁の蒸気が脳へ上がって理性を混乱させると、「ありもしないものの想像」が生じ、「恐怖と悲哀が支配する」。そしてそこから生じる猜疑の念は、非現実の想像によって駆り立てられる恐怖で人々の心を苛む、と。

メランコリー理論自体の信憑性はともかくとして、メランコリーのこうした心身に及ぼす毒性に関わる議論は、医師の立ち向かう病いが、肉体的な痛み苦しみばかりでなく、精神的な苦悩をも包含していたことを示している。ちなみにデューラーは、銅版画(エングレーヴィング)の秀作《メランコリア》(図2)を制作するばかりでなく、マラリアで亡くなる直前に、大洪水のヴィジョンを水彩で描いているのだが(図3)、それはまさしく彼が、かの素描で患部を指し示しているごとく、脾臓の衰弱からくるメランコリーに陥っていたためであろう。

医師、もとより治療者とは、肉体が抱える物質的な痛みと苦痛の軽減のみならず、ヒポクラテスの言う「パテーマ」(悩み)、すなわち全身体的な、全人間的な苦悩を救わねばならない使命を帯びた者の謂いである。それゆえにこそ治療者が、「神」に等しい存在として崇め奉られるのだ。

美術史上、自画像を残したきわめて早期の画家であるデューラーであるが、4点の自画像のうち最後の作品とは、イエスが磔刑に処せられたのと同じ年齢と思しき頃の、正面向きの自画像であったことは、よく知られている(図4)。あたかも神に比するごとく、神像にしか用いられなかった正面向きで自画像を描き、それ以降、神になりえない自身を断罪するごとく、もはや二度と自画像を描くことはなかった。その造形行為は、創造者に匹敵する芸術家であっても、けっして、無からすべてを創造した神にはなりえない、という彼自身の苦悩の深淵を浮き彫りにしているのである。脾臓を指し示す彼のメランコリーの病は、おそらく、この根源的苦悩から発しているのであろう。

瀉血のはじまり

ところで、古代以来の医学において過剰となった体液の排泄に頻繁に用いられたのは瀉血という療法であった。古くはメソポタミアに始まり、エジプト、ギリシアなどの地中海世界のみならず、マヤ文明やアステカ文明においても行われていたこの治療法は、人体を傷つけて血液を放出させる療法であり、むろん呪術宗教と関わっていた。

そもそも「血」は、生命の証しであり、生命のエネルギーが宿る聖なる体液であるとみなされていた。日常の生活で負った傷、闘いでの負傷などで流される血が一定量に達すれば、人は死に至る。赤く温かく特有の生臭さを放つ血が、命そのものとされたのも容易にうなずけよう。歴史が刻まれ、階級社会が構築されるにつれて、生命体本来の苦痛以外の苦悩がいや増してゆく人間の生活において、死すべき人間を超絶した力を有する「神」を想定して、それを崇める宗教が誕生する。

この宗教的人間社会では、超自然的絶対的なこの神への生贄として、かつ自然の本性の証として、そして世界における自己存在の貴重な証明として、血を捧げる儀式が成立する。供儀の祭壇の上で、無垢の人間あるいは動物の、尊い力を有した、生命力そのものである血を捧げるのだ。そして、この生を維持するための本源的な儀礼を通じての経験的知識が、おそらく、瀉血療法の開発を促したと思われるのである。

瀉血は、ヒポクラテスが推奨し、ガレノスによってその権威が確立して以降、実に19世紀まで、また民間療法においては今日まで行われている療法である。ちなみに今日の医学では、体重の約7~8パーセントが血液とされ、体重が60kgであるなら、5kgほどが血液という。過去において瀉血された血液量は、一人数百ccから場合によっては2、3リットルとされるから、生命の危険にさらされることもあった。ヒポクラテスを継いだエラシストラトスが瀉血に懐疑的であったのをはじめ、その療法には疑念がさしはさまれながらも、なぜ、近代に至るまで、もっとも優れた治療法とされたのであろうか。

体液の放出

そもそも古代以来、病いは体液の過剰として捉えられるのが趨勢であった。バランスを逸して熱の加減によって変質し、体内で駆け巡る体液。その荒らぶる体液を排出し、静めて、平静な状態に身体を導く。それが瀉血の目的であった。

たとえば、古代ギリシアの陶器に描かれた瀉血の光景(図5)では、画面中央で、医神としてのアポロンであろうか、患者の肘関節部分で瀉血しようとしており、床には、その血を受け止める大きな水盤がある。彼の背後の上には吸い玉と思しき逆三角形のものがある。医師の前、画面右には、左腕を怪我して包帯で巻いた患者が、さらにその後方には、感染予防のためとみられている薬草を嗅いでいる女性がいる。

一方、医師の後方、画面左側には、左脹脛に包帯をした男、その後方に、頭の大きな毛むくじゃらな小人がいる。ファウヌスともとれるし、また以降のヨーロッパの宮廷で「驚異」(ミラビリア)として珍重された矮人にも見える。軟骨の発達が芳しくなかった彼ら小人たちは、神話と伝説と逸話の中に生きる世界を与えられ、特異な人生を送ったのだ。彼は、肩にウサギの獲物をかけ、それを診察治療の代金としたのであろう。そして小さな彼の後ろには、胸部を負傷した男が診療を待っている。治療の実際が神話的光景の中で展開される貴重な作品だ。

ギリシア世界のみならず、紀元前2世紀から紀元後5世紀にかけて、ユダヤ教徒のラビたちが、モーセが「神」から授かった「十戒」などをもとに口承の教えを編纂集成したタルムードは、瀉血の記録としても貴重な資料を提供してくれる(註2)。もとより聖書には瀉血については記されていないのだが、この療法が、ユダヤ人ばかりでなく、キリスト教徒のあいだにまで広く流布していたことを教えてくれる。もとより瀉血は、患部と思しき局部を鋭利な刃物で傷つけて出血させ、吸い玉を当てて血液を吸い上げる療法だ。かつて書いたように、筆者も瀉血をした経験があるのだが、その是非と効能はともかく、血液を抜き取られる時の、魂を抜き取られるような、不思議な恍惚状態こそが、この療法の存続を支えていると、密かに思っている。

さて、タルムードに戻ると、患部を鋭い刃物で傷つけた後、吸い玉をその患部に貼り付けて血を吸い出すという今日も用いられている療法が、古代以降、もっぱらであったことをうかがい知ることができる。(図6)しかし、こうした人為的道具によらずに自然の吸血法も語られている。蛭だ。蝙蝠など吸血によって栄養を補給する生物は知られているが、蛭は、皮膚を傷つけて血を吸うため、その傷は容易には治らない。しかし、安直に手に入る蛭は、道具を必要としない吸血、すなわち瀉血方法であり、近代都市の病院においてさえ、大いに施行されたのである。

そして瀉血をした後は、隙間風さえも身体の力をそぐほどに衰弱していたという。瀉血の後、部屋を温めたり、食事をするためなら、高価で大切なものでも売り飛ばし、ぶっこわしてもいい。白子のご馳走、肉、そして、まさしく赤い血である葡萄酒を摂ること!と説かれる。

瀉血の後は、存分に葡萄酒を飲み、かつ飲み、耳から臭うまで、脾臓が葡萄酒びたしになるまで飲むのが許されたのだ。

こうした瀉血は30日に一度、星辰の配置から日曜日、水曜日、金曜日がよく、40歳では回数を減らし、60歳ではさらに減らさねばならないとされた。星辰の運行と瀉血の箇所を図示する絵図はルネサンス期に多々残されており、場合によっては「羊飼いの暦」という馴染みやすい呼称で月暦にも挿入され、民間にも流布していったことがうかがい知れる。(図7)さらにそのヴァリエーションとして、占星学的人体も登場するのだ(図8)。

時代が推移するにつれて瀉血熱は高まったとみられ、近世のヨーロッパ王宮では、瀉血は日常茶飯事となり、フランス国王ルイ13世(在位1601~43)などは年間、瀉血を47回、浣腸を212回、下剤を215回処方されたという(註3)。この恐るべきデトックス願望は、身体を憔悴させ、精神錯乱の中で神を希求しながらも、神たる存在に疑念を抱くあやうい魂を養っていったのである。

澱む血液

|

静脈(図1)13世紀 アシュモリアン美術館所蔵写本 |

|

静脈(図2) パルトロメウス・エウスタキオ 「解剖図解説」より静脈人体 1552年頃 制作 エングレーヴィング |

それでも不思議だ。身体を傷つけ、そこから赤い血液と他の体液が流れ出す。たとえ一種のエクスタシーを呼び起こすにしても、痛くて辛いこの療法が続けられる理由はどこにあったのだろう。

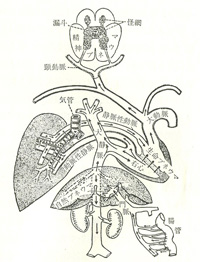

瀉血は、基本的には静脈切開によって行われ、中世にはすでに血液を排出できる静脈は30を数えたとされる。そこで、ガレノスによって確立され、17世紀にいたるまで、医学、生理学の基本となった図式を見てみよう(図9)。

まず、前述のように、食物を取り込むと腸管から吸収されて乳びとなる。乳びは門脈から肝臓に運ばれて血液に変わる(調理される)。血液は、さらに肝臓で、成長と栄養の力をかたどる「自然プネウマ(精気)」を与えられ、大静脈を通じて全身を行き来する。この静脈血の一部は、心臓の右心室に入り、そこから動脈性静脈(肺動脈)とその弁を通って肺に達し、栄養を与える。一方、右心室に残ったわずかな血液は、心室中隔にある「見えない孔」を通って左心室に滴り落ちる。そこで静脈性動脈(肺静脈)を通って吸い込まれた空気と混合して動脈血を造る。この動脈血は、「生命プネウマ(精気)」が与えられ、動脈に入って諸器官に活力が与えられる。また、脳に達した動脈血は、もっとも崇高な第三の精気である「精神プネウマ」が与えられて、神経を通って生体に運動と感覚を引き起こす。 そして左心室に残った血液と生命プネウマの混合物は、有害な気体を発して血液とともに左心室からでてゆき、肺からは、有害な気体が体外に排出される(註4)。

煎じ詰めると、食物の摂取によって、肝臓ではつねに新たな血液が造られ、それは生体内で燃焼して四体液を製造し、そこから立ち上る煙は、呼気として吐き出されてゆくと考えられたのだ。身体のバランスを崩す悪しき体液は、肝臓からの経路である静脈を切開して、体外に排出しなければならない、というわけだ。 骨髄によって造血され、静脈を通じて体内を駆けた血液が肺から酸素を受けて活性化されて、動脈を通じてまた全身に行きわたる、という血液循環の理論がいまだ、見出されていなかったのである。

血液の循環

この調理の具合で澱みがちな体液を一気に循環させるには、古代医学を集大成したガレノスの理論を打ち破る「眼」が必要であった。

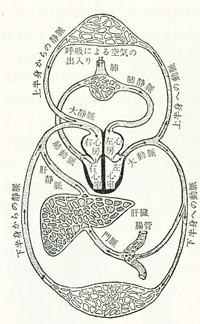

血液循環説を唱えたのは、17世紀のイギリスの医師ウィリアム・ハーヴィである。彼の提示した図式を見よう(図10)。肝臓で造られた血液は、静脈を通じて右心房、右心室へと至り、そこから肺を経て左心房、左心室、そして動脈へと流れている。

ハーヴィに先立つアンドレアス・ヴェサリウスは、すでに、ガレノス以来の静脈の経路に関して疑念を抱き、右心室と左心室との間には眼に見えない「孔」がある、という定説を否定しようとしたが、古代以来の「権威」ガレノスの理論を覆すことはできなかった。しかしハーヴィは、右心室と左心室の並立システムを受け入れず、肺循環を正しく認知し、しかも、「目に見えない孔」や奇想天外な「プネウマ」なるものには触れることなく、近代医学の基礎を固めたのである。規則正しく、リズミカルに体内を旋回する血液の流れ。それは、医学におけるコペルニクス的転換であり、また、デカルトにはじまる人間機械論を展開させる土壌を固めることになったのである(註5)。

血液が体内で循環しているならば、体液もろとも血液を放出する瀉血は、身体の消耗を促すにすぎない。しかし瀉血は、ハーヴィ以降なおも行われ、血液は体液とないまぜのままに、人体から放出されていった。

人々は、身体を養う血液に別様の輝きと魔力を見ていたに相違あるまい。

キリストの身体に倣いて

デューラーは、1500年という時代の転換期に、自身を神になぞらえて正面向きの自画像を描く以前に、やはり自分を苦悩するキリストの姿に託した小さな板絵を描いていた(図11)。荊の冠をかぶり、身体を打たれた鞭や枝の束を立膝にかけて力なく右手を前に置き、左手を頬に当ててメランコリーのポーズをとるイエスは、デューラー自身の容貌をもとにしている。キリストは、不思議な暗雲に覆われているようにも見える。また洞窟にいるように暗色で囲まれ、苦悩する精神の奥底を暗示しているかのようだ。金地の背景には、キリストの受難の象徴であるエリュンギウム(あざみ)が左右から伸び、頭上には二羽の鳥と梟が点刻の模様となって浮かび上がっている。知恵と闇(死)の象徴である梟は、また、受難をも象徴していた。

そもそも『ルカ福音書』(22章44)には、ユダの裏切りに始まる裁判と拷問そして磔刑への道行きを予感したキリストが、オリーブ山上で最後の祈りを捧げる様子を次のように記す。キリストは、「苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。そしてその汗が血の滴るように地面に落ちた」。 これが汗ではなく、本当に血であったのか、という議論は医学文化史の分野で展開されてきた。ガレノスの言うように、熱を帯びたプネウマが汗腺を広げて、本当に血液が出る、とする者もあるが、多くは、汗の滴りが、まるで血のように大きく濃くて粘度を帯び、それが光を受けて輝き、地面を塗らしていったのだ、とみている(註6)。

ところでデューラーの、受刑前の「エッケ・ホモ」(この人を見よ)の場面を思わせる欄干に身を寄せたこのキリストからは、額からのみならず、右胸からも血が流れ出ており、この姿が、すでに磔刑を終えて十字架から下ろされたキリストを扱った主題「イマーゴ・ピエターティス」(悲しみの人、ないしは哀れみの人)であることがわかる。「イマーゴ・ピエターティス」はビザンティンから移入され、13世紀以降、神秘主義の流れとともに西ヨーロッパでも広まっていった祈りと観想のための宗教画「祈念画」のひとつである(註7)。半身像の受苦の姿をさらすこのキリスト像は、祈りによって神と同一化しようとする神秘主義的な信仰のあらわれとして、終末観みなぎる15世紀末期にはことに、広範に流布していたのである。デューラーが、病を指し示す素描(図1参照)の翌年に描いた《苦しみのキリスト》も、自身をキリストになぞらえた肖像となっており、死期を待ち受ける彼の不屈の精神と苦悩とが観るものの心を捉える(図12)。

キリストの身体の変遷

初期キリスト教時代では、贖罪の死を遂げて復活するキリストの、死をも克服する勝利者としてのイメージが視覚化されたのであるが、13世紀から終末とされた1500年に向けて、キリスト像は、概して、血を流した痛々しい姿に変貌してゆく。磔刑はもとより、「イマーゴ・ピエターティス」のような祈念画では、ことさら、悩み、病み、死んでゆくキリストの姿が、クローズ・アップされ、「キリストに倣う」という思想とあいまって、民衆の心を捉えていった。「キリスト様だって、これほど苦しんで死んでいったのだ」。そのような思いが信仰のよりどころとなり、戦争、疫病、飢餓、貧困という過酷な現実が、その表現をさらに過酷にしていったのである。

むろん、勝利者キリストから受苦の悲壮なキリスト像への変化は、とくに血をほとばしらせるキリスト像を成立させる神学的な基盤が整えられていったことにも拠る。ここではその詳細に立ち入らないが、「血液の神秘」を語るに当たって重要な事柄のみを簡略に述べたい。

キリストの身体から流れる血を育む思想は、磔刑への受難の道程で流されるキリストの血液伝説のみならず、最後の晩餐に負っている。すなわち、エルサレムで受難を予感したキリストが、弟子たちを集めて催した最後の晩餐での逸話である。

「イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。『取りなさい。これは私の体である』。また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。『これは、多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ぶどうの実から作った物を飲むことはもう決してあるまい』。一同は賛美の歌をうたってから、オリーブ山へと出かけた」(『マルコによる福音書』14章22-26)。

こうして、パンにはキリストのからだ(肉体)、葡萄酒には血という象徴的意味が与えられる。しかし、この神秘的な身体変化を教義とし、さらに視覚化する困難は数世紀におよぶのである。そして1215年のラテラノ公会議において、パン(ホスティア、聖餅)はキリストのからだに、葡萄酒はキリストの血液に変化することが確認され、さらにこの聖体(コルプス・クリスティ)の祝日が定められて、キリストの身体へのきわめて具体的な、すなわち、血だらけになった肉体を曝すキリスト像への信仰が白熱していったのである。その壮絶な苦悩のキリストは、デューラーのごときキリスト者が、自身の身体をもって示すように、苦難の時代を生きる信徒たち自身の姿として映ったのであり、容易に自己同一化しうるイメージだったのだ。そしておそらく、瀉血の血に酔いしれる人々の精神を支えたのもまた、主との同一化、という魔術的な信念であったと思えてならない。

血みどろのキリストの像は、やがて、「葡萄圧搾機のキリスト」という、きわめつきの信仰の画像を生み出す。

葡萄圧搾機としてのキリスト

デューラーの周辺で描かれたとされる《葡萄圧搾機としてのキリスト》(図13)(註8)。そこでは、あのデューラーの《イマーゴ・ピエターティス》のような相貌のキリストが、懸命に葡萄を踏み潰している。いや彼自身が、司教がねじを回す圧搾機に潰される葡萄となっているのだ。その身体から絞り出された血液は、桶の中の葡萄と混じり合い、そこからは赤い葡萄酒、すなわち血液ではなく、白いホスティアがこぼれ出て、それを聖人が聖杯で受け止めているのである。身体を押しつぶされ、まさしく血の汗を滴らせるキリストの左脇では、五本の剣で胸を射抜かれた聖母マリアがわが子の右肘を支えている。聖母の悲しみを剣に喩えた図像だ。

キリストの身体そのものが、パンと葡萄酒に変化するというこの摩訶不思議な図像は、信仰が生きる泉そのものであることを示す「生命の泉」(図14)、磔刑のキリストが樹そのものに喩えられる「生命の樹」(図15)、また、キリストの家系を樹に託す「エッサイの樹」(図16)、 葡萄の樹に喩えられ(図15)、また、キリストの家系樹を「エッサイの樹」に託す(図16)、などのキリスト教の基幹をなす図像に加え、十字軍によって西欧にもたらされた聖血の伝説など、キリスト教の奥義と図像の複雑な絡み合いから誕生している(図17、18)。その詳細はここでは省くとして、とくに、キリストの犠牲としての身体を明らかにした「グレゴリウスのミサ」には簡単に言及しておきたい。

紀元後6世紀、大グレゴリウスと称された教皇が、ミサの折に熱心に祭壇に向って祈りを捧げていると、会衆中に不信心の女がいた。彼女は、キリストが一度は死んで復活したことを信じなかったのである。グレゴリウスは、さらに祭壇に向って祈り続けたところ、祭壇からキリストが立ち上がり、一度は死んだ者であることを示す傷口を見せたのだ。不信心な女は悔い改め、帰依したという(註9)。

祭壇とはもとより、生贄を捧げるための供儀の台である。十字架状の教会堂の心臓に当たる内陣に設置された祭壇は、キリストそのものが生贄であり、教会堂全体がキリストの身体であることを会衆に知らせる機能をもつ。その祭壇が石棺の形をとり、その墓からキリストが立ち上がって信者に傷口を見せ、その血が聖杯に流れ落ちる「グレゴリウスのミサ」の図像は、キリストの聖なる身体の意味とその効能を、実に、視覚的に描いた図像なのだ(図19)。

「葡萄圧搾機のキリスト」は、さらにキリストの肉体性に迫る。彼は、葡萄そのものとして圧搾され、血をほとばしらせ、滴らせる。それを観るものが、自身の身体をキリストになぞらえ、血の放出に酔いしれたとしても、不思議ではあるまい。

瀉血が果たして、「キリストに倣う」という思想といかほど結びついて、命脈を保ちえたか定かではない。しかし血液の神秘 、犠牲の血の象徴としての神をいただくキリスト教世界にあって、血液は実に、神秘的な意味と機能を与えられて、科学と宗教に脈々とした生命を注ぎ込んだのである。

註

(註1)『身体をめぐる断章 その13 体液の驚異』 (Web) では「体液の脅威」となっているが、ここで「体液の驚異」と改めたい。

(註2)W.エプシュタイン『新約聖書とタルムードの医学』梶田昭訳 時空出版 1990年。pp.130-132、pp.260-264。

(註3)同書 pp.260-261。

(註4)ガレノスの生理学については、主に以下を参照した。シンガー・アンダーウッド『医学の歴史 古代から産業革命まで』酒井シヅ、深瀬泰旦訳 朝倉書房 1989年(第2刷)。pp.61-67。ガレノス『自然の機能について』種山恭子訳 内山勝利編「西洋古典叢書」京都大学学術出版会 2001年。pp.132-147.

(註5) とくに以下を参照。川喜田愛郎『近代医学の史的基盤 上』1977年、岩波書店。同書は、ヨーロッパ医学の歴史を、血液循環論への道程に留意しつつ、文化史的な視点をも含めて展開した研究書であり、きわめて示唆に富んでいる。血液循環論と美術との関係については拙論「人体のバロキスム」『キーワード事典スペシャルバロック的』洋泉社1992年 pp.190-201.

(註6) W.エプシュタイン 前掲書。pp61-62.

(註7)「イマーゴ・ピエターシス」については、多くの美術史研究がなされているが、その概要を把握し、合わせてキリストの身体性をめぐる議論を知るには、以下を挙げておく。塚本博『イタリア・ルネサンスの水脈―死せるキリスト像の系譜』三元社 1994年。岡田温『キリストの身体』中公新書 2009年。

(註8) 葡萄圧搾機としてのキリストについては以下を参照。Danièle Alexandre-Bidon, Le pressoir mystique – Actes du Colloque de Recloses, Préface de Jean Delumeau, Cerf,Paris,1990.

(註9) ヤコブス・デ・ウォラギネ「聖グレゴリウス」『黄金伝説1』前田敬作 今村孝訳 文書院 1979年。pp.437-465. とくに pp453-454.

SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次

- 身体をめぐる断章 その(1) ―― 足 no.52(1995年12月発行)

- 同上 その(2) ― 足―下肢 no.53(1996年7月発行)

- 同上 その(3) ― 背中(1) no.54(1996年12月発行)

- 同上 その(4) ―背中(2) no.55(1997年6月発行)

- 同上 その(5) ― 乳房 no.57(1998年6月発行)

- 同上 その(6) ― 手―創造の手 no.58(1999年4月発行)

- 同上 その(7) ― 手―癒しの手 no.60(2001年3月発行)

- 同上 その(8) ― 手―不信の手[身体の内部へ] no.61(2002年4月発行)

- 同上 その(9) ― 剥皮人体 no.62(2003年4月発行)

- 同上 その(10) ― 愚者の石の切除 no.63(2004年4月発行)

- 同上 その(11) ― 内臓 ― 人体のモノ化 no.64(2005年7月発行)

- 同上 その(12) ― 肝臓の不思議 no.65(2006年6月発行)

- 同上 その(13) ― 体液の驚異 no.66(2007年6月発行)

- 同上 その(14) ― 子宮の夢想 no.67(2008年9月発行)

- 同上 その(15) ― 目という神話 no.68(2009年8月発行)

※『身体をめぐる断章』が『描かれた身体』(青土社より、2,940円)として刊行されました。是非こちらもご参考になさってください。。