|

縛られたプロメテウス

黒海の辺の、ギリシア人にとって大河オケアノスの流れ取り巻く大地の涯、スキュティアの荒野に峻厳とそびえるカウカソスの岩山で、足枷はめられ柱に縛られたプロメテウスは、日毎、大鷲に肝臓を喰われるという苦痛にあえいでいた。

「おお輝りわたる大空、翼も速い風の息吹よ、また河々の、もとの泉、また大海原の数知れぬ 波の秀の笑いさざめき、万物の母なる大地、さらにまた世界を見渡す日輪を呼び訴える、見てくれ私を、神々からどんな仕打ちを受けているか、同じ神であるのに」(註1)。

ティタン神族のプロメテウスは、泥土から人類を造り出し、さらに火を与えたことで知られる知恵者である。不死身の神ゆえにプロメテウスの肝臓は、夜毎、貪り食われただけ成長し、その苦痛は永劫に続くものと思われたところ、勇者ヘラクレスが大鷲を射落とし退治して救われたのだった。

ヘシオドスの『神統記』、のちには、紀元前6世紀のアイスキュロスの悲劇『縛られたプロメテウス』で知られるこのギリシア神話を、ペロポネソス半島スパルタを中心とするラコニア地方の陶器は、心憎いばかりのデザイン感覚でキュリクス(酒杯)に描ききっている(図1)。手足をドーリス式円柱に縛られたプロメテウスが、胸をはだけ、鷲についばまれてのけぞるのに相対して、同じくティタン神族のアトラスが天球を支える責め苦にあえぐ。天球の重みで前かがみとなったアトラスとプロメテウスとが形作る円形構図の中には、天球、鷲、大地を象徴する蛇が配されて、絶妙な神話空間を生み出し、その下方をドーリス式の円柱が支えている。

プロメテウスの胸から流れ落ちる血、鷲の翼、アトラスが担う天球などは赤褐色で彩色されて、ラコニア陶器特有の地の乳白色とあいまって装飾効果をあげる一方、手足の表現に残る生堅さは、むしろ巨人たちの苦痛を浮き彫りにしている。

制作年代は紀元前6世紀中期、最古のギリシア神殿形式であるドーリス式が整えられたこの頃、小アジアのイオニア地方では紀元前7世紀末のミレトス学派のタレス以来、自然哲学が興隆し、その弟子アナクシマンドロスが、大地は円形の形をしていると説いて地図を作成した。その説が、巧みにも、この小さな画面にあらわれているという。

ところで、ミレトス学派は、「万物がそこから生じ、最後にそこへと滅び去って行くところのもの」を「およそ存在するものの要素であり、始原(アルケー)である」とし、哲学の出発となったのだった。始祖タレスがそれを「水」としたのに始まり、土、火、空気がそれぞれ始原とされて、やがてこれらが、あらゆるものの要素であり始原である四元素とされる。つづくアナクシマンドロスは、始原を「限りもしくは、限定のないもの」としたが、自然哲学者たちは、火や水などの諸「要素」を「無限のもの」とし、さらに「魂を持つもの」「もしくは生きているもの」とみなしたという。では、この始原から生じた人間は、なぜ死すべき運命を与えられたのか。それは、哲学の大きなテーマとなったのである。

古代ギリシア人はこのように、万有が土、水、火、空気の四元素から成り立つとする思想を育んだが、プロメテウスが人間に与えたという火を、単に自然の要素を示すだけではなく、人間を原初の無知から救い出し、知性と技(テクネ)を与えるものとして描き出したのは、19世紀象徴派の画家ギュスターヴ・モローであった。

深遠な山間を思わせる蒼枯とした色彩で彩られた縦長の画面を、斜めに飛ぶように、プロメテウスが空の青色に向かっている(図2)。その肉体は若く柔らかながら、相貌は気品と威厳を保って思慮深く、苦痛よりも崇高さをたたえている。彼に寄りそうように翼を広げる大鷲は、確かに肝臓をついばんでいるのだろうが、嘴から、ほのかに色づいた血をわずかにたらしているにすぎない。モローは、この大鷲を描くにあたって、パリの剥製屋から禿鷹を取り寄せたとされ、大鳥のうつろな目はそのためとみえる。

生気を欠いた大鷲に対してプロメテウスの勝利は、何より、彼が高々とかかげる松明の炎にある。彼が太陽神あるいはヘファイトスの鍛冶場から盗んで人間に与えたという火だ。モローにとって、プロメテウスとその火は、死すべき存在でありながら、知識と自由を切望してやまない人間精神を象徴するものなのである。

人間の創造

モローが火にもたせた象徴は、アイスキュロスの戯曲以降、連綿と語り継がれたプロメテウス像にもとづいているが、まずは、ヘシオドスに代表されるプロメテウス神話に盛り込まれた死すべき人間の運命を見ておこう。

さて、泥土から作られた人間の欠陥をよしとしなかったゼウスは、よりすぐれた族を創造しようと人間の滅亡をはかり、人間の食物のうち最良のものを供物として要求して、飢え死にさせようとしたのだった。食物のうち、どの部分を神々の分とするかを決めるその会合のとき、調停役となったプロメテウスは、人間に味方して知略をめぐらす。自ら進んで大きな牛を切り分けた彼は、肉と脂肪のいっぱいついた臓物を汚らしい皮で包み、さらにその上に胃の腑をかぶせたものを人間に、一方、牛の白い骨を艶よく旨そうな脂身で覆い隠してゼウスに供えた。何事も知り抜いたゼウスであったが、プロメテウスの思惑通り、脂肪に惑わされたとみせかけて食べられない骨を手にし、かたや人間は旨い肉と脂肪を手にすることになる。

人間はその後、神々に捧げるべく牛を供物として殺し、その折、肉と内臓を食して皮や胃袋も利用する一方、骨を脂肪と一緒に祭壇の上で燃やすことになったのである。しかし骨が不朽の部位であるのに対し、肉や内臓は腐敗してゆくもの。この供犠式は、とりもなおさず、朽ちて死すべき人間が不朽の神々を称えることに他ならず、人間は、はるか天空に立ち上る白い煙を見ながら、毎度、この真実を思い知らされるという次第だ。

そしてアイスキュロスは、『縛られたプロメテウス』で、プロメテウスにつぎのように語らせる。

「なら人間どものみじめな様子をまず聞いてくれ、どんなに前には幼稚だったか、そこへ私が思慮をつぎこみ、わきまえを持たせてやった。(……)彼らはもともと何かを見ても、いたずらにただ見るばかり、聞いても理解するわけでなく、さながら夢の世界の幻のよう、長い命の限りを、ゆきあたりばったりに みな過ごしていった(……)」(註2)。

その人間にプロメテウスは、星辰の昇り入る時刻、数、文字、馬車や造船、薬草や占い、鉱物の利用など、およそ人間の生きてゆくうえで必要な知恵と技術を授けてやったのである。彼は言う。「一言に言えば、なにもかもひとまとめにして、人間のもつ技術(文化)はみな、プロメテウスの贈物と知れ」(註3)と。

こうして泥土を出自とし、内臓を宿した肉体をもつ人間は、死すべき身でありながら永世を願い、滅びゆく運命でありながら未来を信じ、プロメテウスから与えられた火と道具で文明、文化を築き上げてゆく。〔先見〕を名に持つプロメテウスは、人間のこの皮肉な運命を予知しながら、医学をも含めたあらゆる技・術を与え、不老不死へのあくなき願いを、創造の原動力とさせたのだ。

では一体なぜ、プロメテウスは肝臓を食われ、またその肝臓は再生し続けるのだろうか。

|

|

▼図版はすべてクリックして拡大できます。

(図1) 縛られたプロメテウスと天球を担うアトラス、黒絵式キュリクス、アルケシラスの画家、ラコニア、紀元前555頃、ローマ、エトルリア美術館

(図2) 縛られたプロメテウス、ギュスターヴ・モロー、油彩、キャンヴァス、1868年以降、パリ、モロー美術館

|

|

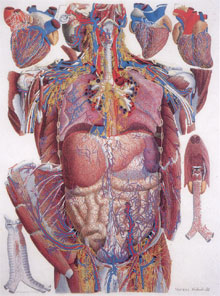

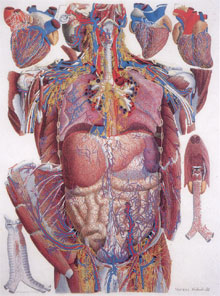

肝臓と魂

肝臓は、消化管に付属した体内最大の腺であり、横隔膜の真下に位置し、右上腹部から一部は左上腹部にまで及ぶ(図3)。胆汁の分泌、消化管から吸収した各栄養素の代謝や貯蔵、解毒作用、胆汁の分泌など、生体にとって有効な物質の再生処理場としてきわめて重要な機能をもつために、肝機能の障害や炎症が、由々しき事態を招くのは周知のことだ。今日ほど機能の多様性が知られていない昔から、洋の東西を問わず、臓器の中でもことさら重要な役割や意味を与えられてきたのは、その機能に加えて、大きさと形、色合いも作用していたのであろう。動物によっていくつかの葉に分かれた楔形で、色は暗赤色、滑らかで光沢のある外観。さらに静脈・動脈・門脈によって多量の血液の流れを有し、おまけに、きわめて再生能力の高い器官である。

この肝臓は、東洋で「肝心」(肝腎)、「肝要」などと言われ、重要な器官とされるばかりでなく、「肝」が心や魂と結び付けられるように、西洋でもそこには魂の座が置かれていた。古代ギリシアで、肝臓に並々ならない役割を与えたのは、何といってもプラトンである。

プラトンは万物の始原と魂の無限を探る自然哲学から、真・善・美の探究と倫理の問題へと哲学を進ませたのであるが、その本質的な思想を開陳したのが、いわば宇宙論であり人間創造論である『ティマイオス』だ。彼は、死すべき人間がいかにして作られて、身体の各部分はどのような機能を、なぜ有しているか、事細かに語るのだが、肝臓についてはまさしく魂の創造と関わっている。その想像力に富んだ、奇想天外ともいえる創造の物語に耳を傾けるとしよう(註4)。

そもそもプラトンによると、神は、火や土といった諸要素を秩序付けて、それらを材料にして人間を造ったという。この人間は死すべきもの、不死なるもの、すべての生きものを自身のうちに蔵していて一個の固体としてある。中でも神的なもの、つまり不死なものについては、神自身がその製作者となり、死すべきものについては、神が生み出した子供たちである神々(天体)にその製作を命じたのであった。

さて、神の子らは、不死なる魂の始原を受け取ると、その周りに死すべき身体の一部である頭部を丸く作り、その乗り物として身体全体を作ったのであるが、この身体の中に、死すべき種類の魂を付け加えようとした。ところが、このような魂は自分の内に、善を忘れさせてしまうような「快」や「苦」などの恐ろしい情念を蔵しているために、神的な不死の魂、つまり理性の住む頭部から隔離して住まわせることになる。

そして隔離のための境目として頸を作り、胸部の中に死すべき魂の種族を縛りつけようとするが、この種の魂の中にも、本来的にすぐれたものと劣ったものがあった。すぐれたものは、勇気と血気をもち、頭部の理性の言葉をよく聴ける位置、すなわち血液の源泉をなす「心臓」を番兵詰所として持つ胸部に配置され、全身を駆け巡る血液に乗って理性の勧告や威嚇を感知できるようにした。ちなみに肺は、火を通じて起こる激昂などの心臓の動悸を、まるで海面のように和らげ、冷やし、元気を快復させるために作られたという。

一方、飲食など身体本来の欲求をつかさどる魂は、胸部との間に作られた横隔膜の下の腹腔に住まわせられ、その場所いっぱいに欲求を満たすための胃袋が備え付けられた。神々は、この部分は理性の言葉を理解したり、気にかけたりすることはないのに、夜昼問わず影像や幻に惑わされることを知っていたため、この獣の住処に「肝臓」を置いたのだという。

プラトンはこうして、理性をつかさどり頭部に宿る魂、情念をつかさどり胸部に宿る魂、そして動物的本能をつかさどり腹腔に宿る魂という霊魂三分割説に立つ。そしてその中で「肝臓」は、最下位の魂の見張り役、導き手として登場することになるのだ。いましばらく、プラトン的身体の内部を散策してみたい。

|

|

(図3) 腹部と胸部の臓器、P.

マスカーニ著『解剖学』挿絵、多色刷銅版画、1823年、ロンドン、ウェルカム研究所図書館

|

|

肝臓と予見

プラトンは、肝臓を緻密で滑らか、光沢があって、甘さと苦さがある臓器とし、さらに理性からやってくる考えが、まるで鏡に映し出されるように肝臓の中に映し出されて、つぎのような働きかけを行うのだとする。

「考えの力が〔肝臓に〕内在する苦さの部分を利用して、厳しく、威嚇する態度で(獣的な欲求)に近づき、その苦さを肝臓全体に急速に滲透させて、そこには胆汁色を映し出し、また、全体を収縮させて、これを皺の寄ったざらざらしたものにし、そして、肝葉を正常な形から曲げて縮め、胆嚢と肝門とは、これを塞いだり、閉じたりして、苦痛や吐気を与えるという、こうした場合には、いつでもかの獣を恐怖させることができるでしょう。そしてまた、今度は、思考から来るある穏やかさの息吹が、いまのとは反対の幻影を描き出す場合には、(……)苦さを鎮めるとともに、他方では、肝臓に生来備わっているところの甘さを、その器官のために利用して、そのすべての部分を、正常な状態へと戻して、真っ直ぐで、滑らかで、自由なものになるようにし、こうして、肝臓のあたりに居住する魂の部分を、やさしい、仕合わせなものにするでしょうし、また夜には、それが夢で[霊感を受けて]予見の力を働かせながら、節度ある時を過ごすようにさせるでしょう」(註5)。

長い引用であったが、要するに、理性は、肝臓の苦みを利用して、腹腔に宿る人間の本能的で獣的な欲望を威嚇して統制し、またその甘みを利用して、正常な状態に保つ働きを有するのである。そして前者の場合には、肝臓は萎縮し、変形し、後者の場合には健全な形状となる。たとえば暴飲暴食など不摂生から生じる生活習慣病も、理性を働かせて慎めば改善されるわけだ。

これにより、プラトンが実際に詳らかに肝臓の形態を知った上で、そこに鏡としての性格や予見の能力を付与していることが分かる。だが、肝臓が滑らかで光沢があるために鏡にたとえられるのは理解できるとしても、なぜ予見の能力が付与されたのであろうか。

予見は、いわば古代世界においては神と通じる能力であり、それは広く宗教儀礼と関わって今日まで生き残っている人間の摩訶不思議な力だ。プラトンは、霊感に満ちた真実の予見をなすのは、正気の状態にある場合ではなく、睡眠中や病気のときなど、知力が拘束されているときや、いわゆる神懸りのために異常な状態にある場合とみる。理性を欠いた、正気の沙汰ではないという状態だ。それはとりもなおさず、獣的な魂が特別な生気を得たときなのであり、その魂の方向性は、まさしく本性の司令塔である肝臓の働きかけによるとみるのである。

プロメテウスの肝臓がついばまれながらも蘇生するのは、彼の失われることのない「先見」の能力を示している。

|

|

|

|

肝臓と占い

さて、高踏派的なイデアへと走りやすいプラトンに続きながら、頭部に住む魂である理性に絶対的優位を置いたアリストテレスは、はるかに現実的で、あらゆる学問の体系化をめざした。たとえば彼は、土、水、火、空気という四つの質量は、乾、湿、温、冷という四つの基本的形相をとるが、水が蒸発して空気になれば、湿から乾へと形相が変化するといった物質変成の理論を展開して、のちの錬金術思想に決定的な影響を与えている。

それについては回を改めるとして、ここでは、肝臓についてのアリストテレスの冷血な言説に触れておこう。彼によれば、肝臓は血液の、あるいは全身の起源とするものであるが、心臓がそれにまさっており、肝臓はけっして起源たるにふさわしい位置にない、とすげない。しかしその一方、動物によって形や色が違い、その形が醜いものは外見も醜いという、肝臓占いにも通じる見解を示している(註6)。

理性の人アリストテレスでさえ然り。肝臓はこれまた古来、占いに用いられた内臓であった。とりわけ名高いのは、古代エトルリア人が残した肝臓の模型である(図4)。「ピアツェンツアの肝臓」の名で知られるこのブロンズ製の羊の肝臓は、表面が40の区画に分かれていて、それぞれが天界の区分に相応し、その主である神の名前が記されている。卜占師にとって右側が吉兆の部分、左側が凶兆の部分となっていて、突起部から落ちる日の影によって占ったらしい。同じくエトルリアのブロンズ製鏡には、預言者カルカスが身をかがめて真剣な表情で肝臓を調べている線刻画がある(図5)。

肝臓型の占い板は、古代バビロニアでも知られ、山羊の肝臓を模した粘土板が残っている(図6)。そもそもエトルリアで祭司を指すハルスペクス(haruspex)は、カルディア語で肝臓を意味するharに由来するとされる。カルディア人はセム族の一種で、バビロニア王国を建てた民族だ。ギリシア語hēparも同源である。

深い宗教観をもち、畏怖畏敬の念をもって神に仕えていたエトルリア人について、ローマの政治家セネカは、彼らは何事も神に帰さしめ、物事は単に生じるのではなく、意味があるからこそ生じるのであって、そこに神の意思が宿っていると考えている、と語っている(註7)。そのような自然観であるからこそ、万象に神の意図を読み取る卜占術を重視したのである。祭司は、やがてエトルリアを征服することになるローマ人からも助言を求められるほど、崇められていたという。

そのエトルリア人が記した『内臓占いの書』では、生贄の内臓を読み解くための指針がすべて明文化されていたというが、中でも肝臓がもっとも重視されていた。それは先に述べたように、肝臓の機能にもよっているのであろうが、その奇異な形と色が大きく作用していた節がある。肝臓は左右の葉に分かれ、さらに葉間切痕と呼ばれる裂け目によって多くの肝葉に分かれる。とくにその一つである尾状葉を「頭」と見て、卜占が行われたのであった。ローマの卜占官にもなった政治家キケロは、あらゆる角度から丹念に熟慮し、この「頭」が見つからないときはこれ以上悲惨なことが起こることはない、と判断したと伝える(註8)。

このような肝臓の形は、たとえば中世ヨーロッパの医学生が墓地から無断で掘り起こした死体を解剖しているところを描いた写本挿絵にも見られる(図7)。彼はすでに心臓、腎臓、腸、肺を摘出し、肝臓を手にしている現場を見つかってしまったのだ。肝臓は、先端が分かれて、赤い彩色が施されている。当時、人体解剖は刑死体のみに限られ、しかも死体は不浄とみなされていたため、実際に執刀するのは外科医ではなく、執刀吏と呼ばれる、より身分の低い職人であった。しかし、人体の実際を知るためには実地解剖は不可欠であったのだろう。刑死体の不足を医学生は、墓場から死体を掘り起こして補っていたのである。

|

|

(図4) 肝臓の模型、ブロンズ、セッティマ(エトルリア)、紀元前2世紀末~1世紀初 ピアツェンツァ市立博物館

(図5) 肝臓を調べる予言者のいる鏡、ブロンズ、ヴルチ(エトルリア)、紀元前4世紀初 ローマ、ヴァチカン美術館

(図6) 山羊の肝臓の模型、土製、第1バビロニア王朝、紀元前1830-1530年、大英博物館

(図7) 人体解剖する人物、写本挿絵、13世紀、オクスフォード、ボードレイアン図書館

|

|

肝臓と運命

さて、ローマ時代には肝臓占いによる記述が多く残されており、総じて本人あるいは生贄の肝臓、またはその「頭」が見当たらない場合は、死期が近づいたか殺害されたこと、そして「頭」が切りさかれている場合も凶兆とされた。また、左右の部分を敵味方の運勢に割り当て、そこが腐っているか否かによって命運を占った例もある。ほとんどの場合は、生贄の動物の肝臓を取り出して占ったと見られるが、殺害された人間の死体を解剖して、肝臓の有無や相を観察したとおぼしき記述からは、当時の暗殺の横行する不穏な政治状況をうかがい知ることができる。

ここで、カエサルの暗殺に際して現れた凶兆について、オウィディウスに具体的に語ってもらおう。紀元前44年3月15日、カエサルは、元老院の集会所にあてられていたフォロ・ロマーノのクリア・ポムペイアという建物で刺殺されている。

その凶事の前兆として、黒雲に武器の音、ラッパの響きが鳴り渡り、天からは角笛が聞こえ、太陽の光は鉛のごとく地に翳りを落とし、星群には赤い火がしばしば燃え、驟雨にまじって血が滴り落ちたという。地では象牙の神像が涙を流し、神聖な杜では哀泣の声やおそろしい叫びが聞こえ、地獄の鳥である梟が凶兆を告げた。また広場、民家、神殿のまわりでは犬が遠吠えし、幽霊が徘徊し、しばしば地震が起こった。そして「いくら犠牲をささげても、よい兆しはあらわれず、その臓腑は、大きな変事が近いことを予示し、なかでも肝臓の先端は、剣のためにつぶされていた」(註9)。

凶兆のきわみを告げる記述であるが、オウィディウスは、カエサルが天寿を全うしたとみる。さらに続けるところによると、カエサルの死後、ウェヌスは、その身体から魂を抜き出して天空に運ぼうと天を駆け上がるが、それは途中できらきらと燃え出し、己自身で天まで翔けあがって輝かしい星になったという。カエサルの死後7日目に空に彗星があらわれたことを記した一文である。ちなみに天に運ばれる魂は、おのずと横隔膜の下にある魂でも胸部の魂でもなく、不死なる頭部の魂ということになろう。

ところで「ピアツェンツァの肝臓」にせよ、オウィディウスの記述にせよ、内臓には卜占術のみならず、占星術が深く関わっていたことがうかがい知れる。ヘレニズム世界の学問の中心地アレクサンドリアの天文学者プトレマイオスは、ウェヌスの星である金星を肝臓の支配惑星としているが、その後に発展した占星術的医学では、木星、すなわちユピテル=ゼウスを支配惑星としたのだった。

占星術的医学とは、マクロコスモスとしての宇宙がミクロコスモスとしての人体と照応しているという観点から身体を見る医術である。

中世からルネサンス期を経て16世紀に巨大に開花した占星術的医学では、ゼウスの木星が肝臓、肉、胃、腹、臍など内臓全般を、また血液や胸部、精液などを支配する。一方かつて肝臓を支配していた金星は、ウェヌスの星らしく、肝臓に加えて女性性器、肉、脂肪、乳房、腰、尻などを支配する。しかし肝臓はいずれにせよ、金星と木星、ウェヌスとゼウスという絶大な力をもつ星と神によって支配されている器官なのだ。

古代ギリシアの自然哲学以来の学問伝統に加え、ヘレニズム期に秘学のエキスを注入された知識体系は、アラビアを経て先鋭的な科学となって中世ヨーロッパに流入し、ルネサンス期に魔術的学問体系を築き上げたのだった(図8)。そこにはさらに、肝臓が分泌する胆汁に関わるメランコリーの長い歴史が注ぎ込んである。

胆汁と体液については、アリストテレスが体系化した四元素と四性とともに、回を改めることとして、最後にふたたび、ゼウスの怒りを買ったプロメテウスが、自らの肝臓を食いちぎられながら、コロス(舞唱団)に嘆くその言葉を聞こう。彼が人間に与えたのは、実用的な技術だけではなかった。夢見、エトルリア人が得意とした鳥占い、相性、出会いの縁起、脂身で包んだ腿骨や腰骨を炙って炎の色を見るなど、吉凶を占うさまざまな術を教えていたのだ。そして「 (……)臓物の滑らかさを――どんな色の胆嚢が神々の嘉するところか、また肝臓のいろいろ変わった姿のどれが吉かも」。

先見者プロメテウスは、人間に、自らの死期を占う力を授けたばかりでなく、死すべきことを忘れたかのように文化を築き上げては滅びる悲喜劇を与えたのである。

|

|

(図8) 占星術的人体、アタナシウス・キルヒャー『光と闇の大いなる技』挿絵、1646年、ローマ刊。パリ、天文台図書館

|

|

註

(註1)アイスキュロス『縛られたプロメテウス』呉茂一訳、岩波文庫、1974年。15頁。

(註2) 同書。40頁。

(註3) 同書。44頁。ただし音引きは省略した。

(註4) 以下魂の製作については、プラトン『ティマイオス』『プラトン全集12』

種山恭子訳、岩波書店、1975年。126-134頁。

(註5) 同書。131-132頁。〔 〕内は筆者による。

(註6) アリストテレス『動物部分論』『アリストテレス全集8』島崎三郎訳、岩波書店、1969年。338頁。

(註7) セネカ『自然研究(全) 自然現象と道徳生活一』「第二巻 電光と雷について」

茂手木元蔵訳、東海大学出版会、1993年。とくに85-86頁。

(註8) キケロ『占いについて』(Cicero, De divinatione, Cicéron, Discours contre Q. CAECILIUS, Dit

《La Divination》, Société d’Edition《Les Belles Lettres》, Paris, 1960. pp. 46-75.

(註9) オウィディウス『転身物語』田中秀央・前田敬作訳、人文書院。1984年。巻15,6。559-560頁。

|

|

SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次

- 身体をめぐる断章 その(1)――足 no.52(1995年12月発行)

- 同上 その(2)――足―下肢 no.53(1996年7月発行)

- 同上 その(3)――背中(1) no.54(1996年12月発行)

- 同上 その(4)――背中(2) no.55(1997年6月発行)

- 同上 その(5)――乳房 no.57(1998年6月発行)

- 同上 その(6)――手―創造の手 no.58(1999年4月発行)

- 同上 その(7)――手―癒しの手 no.60(2001年3月発行)

- 同上 その(8)――手―不信の手[身体の内部へ] no.61(2002年4月発行)

- 同上 その(9)――剥皮人体 no.62(2003年4月発行)

- 同上 その(10)――愚者の石の切除 no.63(2004年4月発行)

- 同上 その(11)――内臓 ― 人体のモノ化 no.64(2005年7月発行)

|