第一部

異星の人 異星の人

丸顔に黒縁の眼鏡、黒い口ひげにおかっぱ頭の小柄な男が一人馬に乗っている。牧草地の後方に、今しも大きな橙色に熟れた太陽が沈もうとしている。先刻から馬も男も黒いシルエットに化して、赤い夕日の陽炎の中を地平線に向かってゆっくりと歩いていく。やがて馬が向きを変え、男の横顔が鋭い明暗のコントラストを作って夕日の中に浮かび上がる。眼鏡と口ひげに半ば隠れた国籍不明の男の顔に、数本の深く刻まれた皺が見える。男は残照の中で、無心に馬の背に揺られている。

異星の人……。

それが、私の脳裏に焼き付いた三十七年前の男の姿である。多分三度目に彼を訪れた折の光景だったかもしれない。

|

|

|

私が最初にタジリを訪問したのは、一九六九年の秋頃のことだった。今では名前も忘れてしまった、知り合いのオランダ人のデザイナーと一緒だった。アルバイトしながら美大に通っていた貧乏学生の私に、オランダで名をなした日系アメリカ人のアーティストのタジリを紹介しようと、その男が誘ってくれたのだ。それで一緒に出かけることになったのだが、行ってみると実は彼自身もタジリとは初対面なことがわかった。数少ない日本人の画学生を紹介するというのを口実に、彼自身もタジリと知り合いになりたかったのかも知れない。

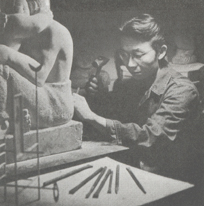

いざ会ってみたタジリの面貌は、間違いなく日本人の顔だった。ただ、鼻下に蓄えた黒い口ひげと黒縁の眼鏡、その奥にある強い光を放つ黒い目、額を覆うおかっぱ頭が、彼の面貌に国籍不明のアーティスト特有の魅力を与えていた(図1)。

|

▼図版はすべてクリックして拡大できます。

|

|

(図1)凸面鏡の中のタジリ。1970年。私が出会った頃の印象に最も近い

|

|

スヘーレス城 スヘーレス城

タジリが住んでいるのは、オランダ南部リンブルフ州のバールローという小さな町(今は市)にあるスヘーレス城という、三層建ての小ぶりな城だ(図2)。車で門を入り、城の玄関への小道を百メートルほど行くと、アーチ型をした木の扉がある。扉の中は四囲を建物にぐるりと囲まれた中庭になっていた。タジリは、訪れた私たちを親切にもてなし、城内のおもだった部屋とアトリエを丁寧に説明しながら案内してくれた。数え切れないほど沢山ある部屋は、どこもまだ修復工事中のように見受けられた。アトリエだけでも何部屋もあったが、どのアトリエにも車や機械の部品、廃材、金属片、大小様々な色と形の材木や板などが雑然と置かれていた。それらと一緒に溶接設備や、私には用途不明の大きな機械や機材が置かれていて、タジリの制作する大掛かりでメカニックな作品の現場でその舞台裏を覗き見ているスリルと興奮に、私はしばし呆然としたものだ。

ちょうどその年の初めに、タジリは妻のフェルディを亡くしていた。家の中で転倒して起こったその悲痛な事故死のことは、タジリを紹介してくれた友人から聞いていた。それからほどない訪問だったので、私たちはフェルディのことに言及するのを暗黙裡に遠慮し、避けるようにしていた。しかしタジリは、屈託無くフェルディのアトリエと作品も私たちに見せてくれた。色々な模様と材質の布を縫い合わせて中に詰め物をし、昆虫や植物をデフォルメした巨大な縫いぐるみというか、布で造った彫刻のような作品だった。

タジリとフェルディがアムステルダムからここに移り住んだのは、一九六二年のことだ(図3)。廃墟に近かった城を、二人は自力で修復、改造した。小ぶりとは言っても、普通の住宅とは規模が違う。いまだに何年がかりかの修復は続いていた。しかし、どんな工作機械も持っていて大がかりな彫刻を制作しているタジリにとっては、自分の城の修復は多分巨大な彫刻を制作するのに似た楽しみでもあったのだろう(図4)(図5)。嬉々として城内を案内して回るタジリは、本当に楽しそうに見えた。

二度目にタジリに会ったのは、日本から友人が来訪した時だった。その時私は運転免許取り立てで、自分のぼろ車に彼女を乗せて二百五十キロくらいの距離を、再びバールローに彼を訪ねていった。

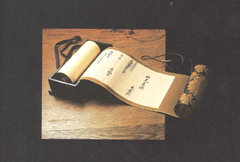

タジリはその日、一巻の巻物を取り出して私たちに見せてくれた。それは田尻家の家系図だった(図6)。父の田尻隆吉が渡米するとき大切に持って行ったもので、母は父の死後もそれを大事に保管し続けてきた。一九六三年、タジリの東京での個展に合わせて来日した母は、その大切な巻物をタジリに譲ったという。七メートルにも及ぶ巻物は薄い和紙に漢字だけで書かれ、唐草模様の立派な布地で表装されていた。紙も表装も比較的新しいものに見えたが、そこには三世紀の魏の時代に中国から九州に渡来した、漢の皇帝の血を引く田尻家の系図が細かに記されていた。アメリカに移住する前まで千六百年以上続いたタジリ家の系図だったが、若い私たちにはそれを読み下す日本語能力も歴史の知識もなかったし、ましてや巻物自体の年代を鑑定する学識など持ち合わせてもいなかった。しかし日系アメリカ人としてのタジリが、由緒正しい侍の子孫であることを誇りとしていることは、その家系図の存在から明らかだった。

三度目に訪ねた時、私は一人だった。電話で訪問の意向を伝えると、タジリは是非おいでと、包み込むような優しさで誘ってくれた。三度目の訪問は前二回よりもう少し打ち解けたもので、私はフェルディの遺児である二人の娘、ジオッタとリュウにも会っている。まだ十歳前後の幼い二人の面倒を見るために、タジリ夫妻の古い友人だったというベルギー人のスザンヌが滞在していて、二人の娘とタジリの面倒を何くれとなく見ていた。現在のタジリ夫人である。

タジリはその日、羊肉の料理を作ってもてなしてくれた。私が来るので、数日前に飼っていた羊を殺して用意しておいたという。私はタジリが歓迎してくれているのが分かり嬉しかったが、私のために犠牲になった哀れな羊に心の中で詫びながら、苦手な羊肉の食卓を家族とともに囲んだ。食後ハーグに帰ろうとする私に、タジリはどうしても泊まっていくようにと勧めた。私は城の中の一室をあてがわれ、そこで翌日まで過ごすことにした。夕日の中を馬に乗るタジリの姿は、その滞在時に見た忘れがたい姿だった。

翌日タジリは自分で組み立てたというスポーツカーに私を乗せて、アムステルダムに行った。市内の関係する画廊を二軒ほど回り、私をハーグに下ろして彼はバールローの城に帰って行った。若い私はタジリのアーティスティックな雰囲気と威厳、国籍不明な容貌に圧倒されて、この時彼とどんな話をしたのかあまり記憶していない。

|

|

|

(図2)1969年冬のバールローのスヘーレス城。私はこの秋タジリを訪ねた。

今は木が生い茂り、どの角度からも全容は窺えない

|

|

(図3)1962年に引っ越した当時のスヘーレス城の内部とタジリ

|

|

(図4)製作中のタジリ(1964,5年頃)

|

|

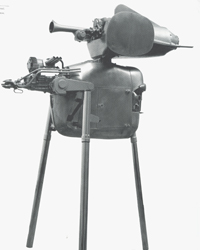

(図5)1967年作。1964年から始めた近代的な武器を想像させるメカニックな作品

|

|

(図6)タジリ家の家系図

|

|

コブラ美術館 コブラ美術館

タジリとはそれ以後会う機会がなかった。一九七二年以来西ベルリン芸術大学の彫刻科教授になっていた彼は、西ベルリンとオランダを忙しく行き来していて連絡がなかなかつけられなかったのだ。

|

1977年の著者の個展会場に、タジリから届いた絵葉書(画廊から著者の自宅に転送されてきた)

|

|  |

「個展のご成功を祈ります。

お元気のことと思います。

電話ください。= シンキチ」 |

(タジリの素描作品が印刷してある) |

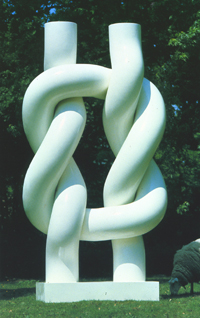

私自身もそれなりに多忙で、そのうちコンタクトは切れてしまい、いつの間にか三十年が過ぎていた。もちろん折に触れて私は色々な都市の一角や公園、公共施設、そしてスキポール空港の中などで、確実に増え続けるタジリの作品に出会っている(図7)。新聞や雑誌、メディアでタジリの評判や名声を見聞きすることもしばしばだった。タジリはますます近寄りがたい遠い存在になって行った。

一九九七年、アムステルダムに隣接するアムステルフェーン市のコブラ美術館で、タジリ作品を中心としたタジリ・ファミリーの展覧会が開かれ、そのオープニングで私は三十年ぶりにタジリに再会した(図8)。タジリはブロンズや鉄の彫刻、合板やプラスターの旧作、金属版を接合して作った巨大な新作「浪人シリーズ」と沢山の人に囲まれて上機嫌で立っていた。小柄で温和な外見からは、とても会場を占拠している戦闘的、エロティックで巨大な彫刻を造る人には見えない。タジリは一回り小さくなった感じで、髪はすっかり白くなり、かつて湛えていた険しい表情や強い目の光は影を潜めて、柔和な目と物静かな立ち居振舞いは日本の昔話に出てくる優しい翁を思わせた。会場には、かつてタジリの城で見た懐かしいフェルディの縫いぐるみのような数々の作品、そして今は両親同様にアーティストに成長したジオッタとリュウの平面や立体の作品も展示されていた。

しかし私にとって非常に残念でショックだったことは、タジリが私のことを何一つ記憶していなかったことだ。タジリは自分の記憶力がひどく悪いこと、過去のことは全て忘れることを何度も私に詫びた。ほぼ三十年前の三回の訪問と滞在のこと、乗馬姿や羊料理、スポーツカーでアムステルダムに行ったことなどを伝えても、何一つ彼は記憶から呼び覚ますことは出来なかった。オランダ人の伝記エッセイふうの短編を書く案をずっと温めていた私は、近いうちにタジリにインタビューしたいという希望を伝えた。タジリは目を細めて喜んでくれた。しかしそれが実現したのはそれから九年後の二〇〇六年一月、この稿を書こうと思い立った時になってからだった。電話で取材の申し込みをすると、タジリはまたもやコブラ美術館で再会した私のことをきれいさっぱりと忘れ去っていた。タジリは再び自分のひどい記憶の悪さを詫びた。それでもタジリが喜んでインタビューに応じてくれたので、私は彼を四度目にバールローのスヘーレス城に訪ねることになった。二回にわたる十時間以上に及んだインタビューで、私は過去を語るタジリの記憶の良さと正確さに驚き、舌を巻いた。タジリにとっては私が記憶に残らないほどインパクトのない人間だということを認めるのは、決して愉快なことではない。しかし、タジリという一人の人間の歴史とその世界は、つまらない私情を忘れさせるに値するものに思える。

|

|

|

(図7)1968年に製作した「Knot=絆」シリーズの初期作品「Grannys knot」。ニューヨークのロックフェラー・センターとデンマークの美術館にある

|

|

(図8)1997年、アムステルフェーンのコブラ美術館の展覧会で28年ぶりに再会したタジリと筆者(著者提供)

|

|

アメリカ移住 アメリカ移住

シンキチ・タジリは一九二三年十二月七日、ロスアンゼルスで日本人の父リュウキチ・タジリ(図9)と母フヨウ(図10)の五男として生まれた。一八七七年佐賀県で士族として生まれた父リュウキチは、一九〇六年九月二十八日、二十九歳の時にアメリカに移住した日系アメリカ人一世である。明治維新後の新生日本では武士階級は過去の遺物となり、主を失い自活の道を余儀なくされた彼らには、輝かしい将来を夢見ることはもう出来なかった。リュウキチはそうした日本の将来に見切りをつけ、もっと大きな将来を夢見てアメリカ移住に人生をかけたのだろう。リュウキチが所持していたパスポートには、長崎市諏訪町の自転車商、戸主士族田尻隆吉と記されている。移住前のリュウキチは、長崎で自転車の販売業をしていたという。リュウキチが最初に到着したのはシアトルだった。そこで語学と日常習慣などを学ぶために、まずアメリカ人家庭のハウスボーイとなった。それからビジネス学校に入学するが、後に彼はロスアンゼルスに移動した。そこでのリュウキチが一九〇八年には自転車の修理店を経営していたことが、現存する写真から分かる。

静岡県出身の母・フヨウ(芙蓉)は十九歳の時、写真と手紙以外にはまだ一面識もない十七歳年上のリュウキチと結婚するために、一九一三年五月二十八日にアメリカに渡った。フヨウは静岡のミッションスクール系の女学校を卒業して間もなかったが、渡米のために日本出発前に田尻姓に入籍してパスポートを取得している。独身女性がパスポートを取得するのは困難な時代だったからだ。フヨウの父も士族出身だったが、日本で手広く林業と材木業を手がける商人で、アメリカでの取引の可能性を調査するためアメリカに来ていて父のリュウキチと知り合い、結婚話が進められたようだ。

二人が結婚した翌年、長男タネヨシが生まれ続いて次男シズオが生まれたが、シズオは一九一八、九年にかけてヨーロッパとアメリカで猛威を奮ったスペイン風邪に罹り、三歳の時に幼い命を絶たれてしまった。同年に三男タケシゲが生まれ、その二年後に長女ヨシコが生まれた。シンキチは五番目の子供として生を受けた。シンキチの後で双子の弟マコトとミノルが生まれ、シズオを除いて兄弟は全部で六人になった(図11)。

|

|

|

(図9)父・田尻隆吉。1906年に渡米した年の写真

|

|

(図10)母・芙蓉。1913年渡米し結婚して間もない頃

|

|

|

(図11)1924年のタジリ一家。一歳のタジリは母に抱かれている

|

|

最初の師 最初の師

シンキチが十三歳の時、一家はサン・ディエゴに引っ越した。そこでの父の仕事は、農協の管理職として農作物の品質管理や価格設定をし、流通経路に乗せることだった。父は日系人社会で一目置かれていた存在で、その仕事をもくもくとこなしていた。子どもだったシンキチは、母とは年がずいぶん違う上、寡黙だった父と密接なかかわりを持った記憶はなく、父はいつも遠い存在だった。

日系人の居住区は黒人地区のすぐ横に指定されていたので、シンキチが通った学校は黒人と日系人の生徒がほとんどだった。子どもたちの最高の遊びはといえば、手作りのピストルでギャングの打ち合いっこをすることだった。弾はデイツ(西洋なつめ)の種だが、これはよく飛んだ。飛行機にも興味があり、将来航空機の設計・製造に携わりたいと思ったこともあったが、当時この分野は日系人には固く門戸を閉ざされていた。とにかく機械いじりや機械作りが好きな少年だったが、後日彫刻家としてメカニックな作品を手がける萌芽は、この時代に遡ることができるだろう。

サン・ディエゴには世界一を誇る大きな動物園があった。動物園は中学校から電車の一駅先だったので、シンキチは週に一、二回そこへ行くのを楽しみにしていた。動物園の側には、スペイン村と呼ばれる民芸やクラフトの店が集まっている地域があった。ある日シンキチは、そこに店を出している彫刻家の女性ルッツ・バルに自作のデッサンを見せた。すると彼女は、シンキチをドナル・ホルドという彫刻家に紹介してくれた。ドナルは、御影石に似た硬い石で、アメリカ中央部に住むインディアンをテーマにしたおもしろい彫刻を彫っていた(図12)。しかし、ヨーロッパの動向にばかり目を向けている批評家たちには彼の偉大さはわからず、彼はローカルなアーティストとしか看做されていなかった。ドナルは土曜日の午前中、自宅の庭の草取り仕事をすることを条件に、シンキチに無料で彫刻のレッスンをしてくれることになった。庭はきれいに整備されていて何もすることはなかったのだが、ドナルは謝礼を払えないだろうシンキチがそのことで負い目を感じないようにという配慮から、庭仕事と交換で教えてくれたのだ。ドナルとはそういう人だった。ドナルは後に収容所に入れられたタジリに、デッサン用の紙や鉛筆なども送ってくれた。シンキチは、ドナルの生前に感謝の気持ちを伝えられなかったことがいまだに残念だという。が、とにかくこれが後の彫刻家、タジリ誕生の出発点だった。

ドナルがシンキチに教材として与えたのは、ミケランジェロの石膏の解剖模型や頭蓋骨の模型だった。シンキチはそれを何度も何度も粘土で模刻した。特に頭蓋骨は捕らえどころがなく、非常に難しかった。ところが、ドナルの下で学び始めてやっと彫刻の面白さが分かりかけてきた時、戦争が始まったのだ。それは十七歳の少年シンキチにとって、人生の大きな転機となった。

|

|

(図12)タジリの最初の師、ドナル・ホルドの作品。サン・ディエゴのカリフォルニア大学所蔵

|

|

|

日米開戦と収容所生活 日米開戦と収容所生活

アメリカでの幸福な生活は、タジリが十七歳、高校をやがて卒業しようと言う時までしか続かなかった。父は一九三九年、六十三歳で病没していた。脳溢血だった。

一九四二年十二月七日(日本時間では八日未明)、日本は何の前触れも無く、突然の真珠湾攻撃によってアメリカないし連合軍に対して宣戦布告した。当時ニューヨークで朝日新聞の特派員をしていた長兄のタネヨシは、その報を聞くやいなや社に走り、大急ぎで真珠湾攻撃の記事を東京の朝日新聞社に打電した。午後には通信は不通となったが、タネヨシは真珠湾攻撃の第一報をアメリカ側から日本に打電した最初の記者となった。

全米に散らばっていた十二万人の日系アメリカ人は、何の審理もないまま敵国人としてアメリカ全土に散らばる十箇所の収容所に分けて収容されてしまった。タジリ一家は、初め一万八千人を収容したカリフォルニアの競馬場を急遽改造したサンタ・アニタ集合センターに収容された。馬小屋を塗りなおしただけの粗末極まりない小屋に、社会人だった上の兄二人を除くタジリ一家五人が閉じ込められた。二十四時間体制の見張り付きで、周囲は鉄条網で囲まれ、銃をもった兵士に監視されていた。銃を構えた兵士たちは、外部の危険から日系人を守るのが自分たちの役務だと説明したが、銃口は外にではなく常に内側の収容者に向けられていた。

五ヶ月後、タジリ一家はアリゾナ砂漠の只中に作られたポストン第三収容所(図13)に移された。ここには約五千人から六千人の日系アメリカ人が急ごしらえのバラック棟に収容され、狭く不潔な住環境と見張り、監視兵たちの蔑視に怯え、耐えながら過ごさねばならなかった。そのうえ砂漠の気候条件は厳しく、昼の極熱地獄は夜には耐えられないほどの寒さに激変した。

|

|

|

(図13)アリゾナのポストン第3収容所。1942年17歳の少年だったタジリの素描

|

|

志願兵として前線へ 志願兵として前線へ

こうした状況の中、二世の日系人で政治に関心あるグループが、自分たちのアイデンティティーとアメリカへの忠誠心を証明するために、日系人兵士として志願したいという申し出を政府に対して行った。それは受け入れられ、政府はアメリカ人指揮官の下に日系米人だけの志願兵部隊の編成を決めた。四四二歩兵部隊で、これは最も危険な最前線に送られる一種の特殊ゲリラともいえる部隊だった。彼らの起用は、アメリカ政府にとっては願ってもない妙案だった。

一九四三年二月に、陸軍は収容所に志願兵を募集にやってきた。全米十二万人の日系人収容者のうち、十八歳以上の青年は二万五千人いた。その中で志願兵に応募したのは五千人の二世たちだった。

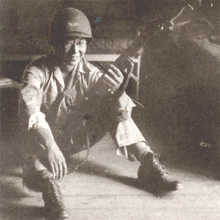

タジリは戦争には全く興味が無く、ドナルが送ってくれた紙や鉛筆で収容所の様子や兄弟などをモデルにスケッチして日を過ごしていた(図14)。しかしそこに収容されているタジリ家の兄弟の最年長として、アメリカへの忠誠心を見せるためにもタジリは志願することに決めた。彼の体重は五十キロに欠けるほど軽く、不整脈もあり、また過去に五回も肺炎にかかった病歴があった。だから絶対に合格しないだろうとの楽観的予想を裏切って、タジリは戦闘服を着ることになった(図15)のに驚いたものだ。それでもとりあえずは収容所から出られることの方が嬉しかった。

入隊して分かったのは日系人同士のいがみ合いだった。ハワイ出身二世と内陸部出身の二世間には、大きな溝があった。ハワイ出身者には農業移民が多く、日系人も多い環境から英語をまともに話せる二世が少なかった。それに対して内陸部出身者は教育程度も高く、英語を母国語とする二世がほとんどだった。ハワイ出身者は内陸部出身者をコトンク(石頭)、内陸部出身者はハワイ出身者をブダヘッド(仏頭)と互いに軽蔑して呼び、反目し合っていた。

十一ヶ月に及んだ厳しい訓練の後、一九四四年五月一日、タジリたちはヴァージニア州ニューポートから護衛艦に守られながら出航した。行き先は知らされていなかったが、二十八日間、大西洋と地中海をジグザグに航海した後に上陸したのは、ナポリ港だった。そこからさらにいくつもの町を経由し、ドイツ軍が退いたローマを通過してチヴィタヴェッキアに着いた(図16)。そこで初めて攻撃命令が出た。タジリはM軍団第三大隊所属の機関銃士だったが、集団行動に適さないタジリは別の部隊への伝令として、数人であちこちに走らされることが多かった。ある日、その途上でタジリは二人のドイツ兵に出くわし、捕まってしまった。彼らはタジリに襲い掛かろうとしたが、同盟者であるはずの日本人のタジリを見て、挙げた手がそのまま止まってしまうほど驚いた様子だった。よく観察すると彼らは衰弱しきっていて、水筒のほかは何も武器を持っていなかった。部隊から落伍するか逃げ出すかして藪にひそみ、連合軍に救出されるのを待っていたように見受けられた。タジリは肩からカービン銃を外して彼らに向けて後戻りさせ、友軍に引き渡した。

|

|

|

(図14)ポストン第3収容所時代の弟マコト。タジリの素描

|

|

(図15)軍服姿のタジリ

|

|

|

(図16)1944年、ローマ北方の最前線に向かう442歩兵部隊。右から3番目がタジリ

|

|

百万ドルの負傷 百万ドルの負傷

前線に出てから一ヶ月とたたない七月九日のじりじりと暑い日、タジリの所属部隊は激戦地カステリナ村近くの第百四十高地を陥落させるため、前夜から激戦を繰り広げていた。沢山の友軍兵士がタジリの目の前で敵弾に倒れていった。敵は目と鼻の先に見えるほどの距離に迫っていて、タジリが足を負傷したのはここでのことだった。伝令の役目を果たした帰路で休憩した場所に、カービン銃を忘れたことに気づき、取りに戻った時にドイツ兵に見つかり、打たれたのだ。後ろで仲間の兵士が「撃たれた!」と叫ぶのが聞こえた時には遅かった。タジリは左足の太腿に焼けるような痛みと熱さを感じた。弾丸はまず、タジリが身を潜めていた傍らの大きな石を砕き、その砕かれ、研ぎすまされたような石塊がタジリの左足の太腿を直撃した。鋭い刃物か弾丸そのもののようになった石の破片は、太腿の中深く突き刺さって骨に達し、さらに何十片もの砕片になって散らばった。看護兵を呼んだがすでに戦死した後だった。誰かがタジリのズボンを切り裂き、傷にサルファ剤を振り掛けてくれた。翌日タジリは野営病院で緊急手術を受けた後で、ローマの陸軍第六病院に移送され、そこで再手術を受けた。大きな石は取り除かれたが、五十片近い石の砕片はその後六十年たった今も、タジリの太腿にとどまったままである。六ヶ月間タジリは寝たままだったが、日系兵士たちは命に別状の無いこうした負傷を、「百万ドルの負傷」と呼んでむしろ喜んでいた。もう前線に出なくても良かったからだ(図17)。タジリも治った後は事務方としてマルセイユの米軍郵便局員、フランス各地の駐屯地を経て、再び前線に近いドイツのゼッケンハイムという小村に事務方として移動させられた。このマンハイムに近い村の米軍キャンプで、タジリともう一人の画家の兵隊ミルトン・ハートフェルドは、キャンプで保護している難民をモデルに描くことを軍に許可された。彼らはドイツ軍の捕虜となっていたポーランド人や難民たちだった(図18)(図19)。ミルトンはゴッホを尊敬し、ゴッホの初期の絵のような暗い重苦しい色使いで労働者階級の人々をモデルに描いていた。タジリは彼をヴィンセントというニックネームで呼んでいたが、彼からタジリは今まで未知だったゴッホについて教えられ、好むようになった。これらのモデルを描いた二人の素描展はハイデルベルグの赤十字クラブで開催され、これがタジリの最初の展覧会となった。タジリは入院中の時期や事務職を担当している時に、戦場の様子や負傷した兵士の姿などを思い出しながら、鉛筆でデッサンしていた。タジリは戦争が自分をアーティストに仕立てたと言うが、それは本当のことだった。

|

|

|

(図17)1944年、負傷してローマの陸軍病院にいる時に描いた負傷兵の素描

|

|

(図18)「母と子」1945年、マンハイムで描いた難民の母子の素描

|

|

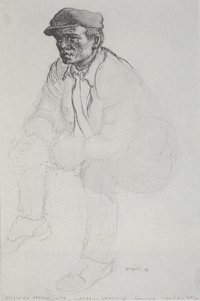

(図19)「ポーランド難民」1945年、マンハイムで描いた素描

|

|

凱旋そして脱アメリカ 凱旋そして脱アメリカ

一九四五年八月九日、アメリカは八月六日の広島に続いて、長崎上空から原爆を投下した。死者、怪我人、行方不明者は長崎市の人口の半数の二十六万人に達した。この原爆で長崎にいた父方の親類は、ほぼ全員死亡した。八月十五日、日本は全面降伏した。アメリカの勝利はつまりは日本の敗戦だった。

タジリはドイツからフランスの米軍キャンプに移動した。そこから米軍兵士はライン河畔コルマール近郊のブリュイエールに集結させられ、帰国の便を待った。タジリの復員命令は一九四六年一月九日だった。タジリは、収容所から出されて姉のヨシコとシカゴで暮らしていた母のもとに復員した。

日系人の前線における輝かしい戦闘ぶりは、軍によっても非常に高く評価された。日系人兵士の戦死者は比率においてアメリカ兵の三倍に上り、四四二部隊に配属された二千五百人のうち半数の千二百人が戦死したことからも、その犠牲の大きさは容易に知ることができる。七つの最前線で戦った日系兵士たちの戦後の叙勲は一万八千百四十三件に及んだ。一人で幾つもの勲章を得たわけだが、これはまさに驚くべき数字といえる。

日系兵士たちの復員と凱旋は熱狂と歓呼で迎え入れられた。しかしそれもほんの一時の興奮に終わり、アメリカ全土には真珠湾攻撃が与えた日本人への嫌悪感、不信感が蔓延し、日系人への冷たい眼差しと差別は募るばかりだった。黄禍論が息を吹き返す中、凱旋した日系人に対する風当たりは英雄を迎えるものとはほど遠いものだった。

そんな雰囲気の中、復員したタジリは戦争で中断したままになっていた高校卒業資格を与えられ、アメリカ政府が設けたGI法という復員兵に与えられる支援基金を利用して、シカゴ芸術大学に入学することができた(図20)。そこに一年間在籍したが、タジリはしばしば日系人への冷笑と冷遇と中傷、そして棘々とした雰囲気に耐える理不尽さに嫌気がさす毎日を送っていた。ちょうどその頃、パリで名をなしたロシアの亡命彫刻家オシップ・ザッキンが私塾を開設したというニュースが、タジリのもとにも伝わってきた。タジリはアメリカ人でも日本人でもない自分の新しいアイデンティティーを求めて、そこに留学することを決意した。祖国のためにと思って戦ったアメリカだったが、もう沢山だ。タジリには何の未練もなかった。

|

|

(図20)シカゴ大学時代。「父と子」を石で刻むタジリ

|

|

|

|

|