第二部

オデッサ通り九番地 オデッサ通り九番地

一九四八年、九月二十八日、二十三歳のタジリはル・アーブルで下船し、そこから列車でパリに移動した。やってきた戦後三年目のパリはまだ戦争の傷から完全に立ち直っていず、いまだに配給制が残っていた。それでもパリには世界各国から芸術家たちが集まり、破壊された世界で何か自分たちのものを生み出そうという熱気に溢れていた。

タジリが最終的に落ち着いた場所は、モンパルナスのオデッサ通りにある古い電車の倉庫だった。広いだけで何も無い建物だったが、家賃が安かった。タジリはGI基金から月額七十五ドルを支給されていた。そこから学費と家賃を払うと、手元には生活するのにかつかつの金額しか残らなかった。

|

|

|

ロシアからパリに亡命し、彫刻家として名をなしたザッキンの私塾には、十四、五人の生徒がいた。ザッキンは分かりやすくユーモア交じりに、熱心に指導してくれた。タジリはここでザッキンの最も優れた生徒の一人になった。しかし、自作の模倣、模刻を奨励するザッキンと、自己の中にあるものを形にしたいと思うタジリは、所詮水と油のように噛み合わない。議論に及ぶことも再三だった。そんな間柄ではあったが、後日ザッキンは、タジリがアムステルダムにいた一九六一年に、かつての生徒を訪ねている。ザッキンはキュービズムを単なるスタイルとして採り入れただけで、思想性にも独創性にも欠けるというのが、タジリの師を見る目だった。それでもタジリは自伝の中で、影響を受けた彫刻家の一人としてザッキンの名前を挙げている。ザッキンは、戦後間もなくロッテルダム市の依頼で作った「心臓をくり抜かれた男」や、ズンデルトのゴッホの生家近くにある「ゴッホ兄弟像」などで、オランダでも早くから名の知られた彫刻家だった。その放浪の芸術家としての類似性からか、ザッキンはオーヴェール・シュル・オワーズやサン・レミなどゴッホ所縁の地に、何点ものゴッホ像を依頼されて制作している(図21)。

ザッキンのモデルの一人に、オランダ人の作家志望の男がいた。タジリは彼からパリ在住のオランダ人新鋭アーティストのアッペル、コンスタント、コルネイユなどに紹介された。「COBRA=コブラ」と呼ばれる新しい芸術家集団を形成したばかりの若いアーティストたちだった。戦後のアヴァンギャルド運動の先駆をなすこのグループは、デンマーク人、ベルギー人、オランダ人の芸術家が主導したものだったので、彼らの出身国の首都名を取って、CO(コペンハーゲン)、BR(ブリュッセル)、A(アムステルダム)と名づけられていた。彼らは一九四九年十一月に予定されている、アムステルダム市立美術館での第一回コブラ展に一緒に出品できるような、新しい実験芸術家の仲間を探していた。彼らの目指しているのは型にはまらない、既存の美意識や芸術観を根底から揺るがす芸術運動だった。子供の精神にかえって無心に、また心の奥に眠っている激情などをストレートに表現するというのが、このグループの哲学だった。アムステルダムでの第一回コブラ展は、戦後の混迷の中で方向を探しあぐねていた芸術家たちにとっては、脳天を殴られたような衝撃であり、天からの啓示だった。一方、こぎれいな芸術作品を見慣れた一般大衆、美術愛好家らにとっては、それは芸術の冒涜以外の何物でもなかった。以後、オランダの芸術はコブラ運動なくして語れないほどに、アヴァンギャルドへと急激に傾いて行った。

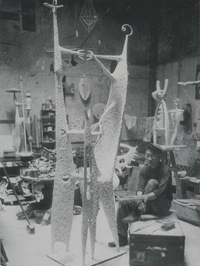

アッペルらに誘われてタジリが出品したのは、後の作品を決定付けた戦士を題材にしたプラスターの彫刻一点と、デッサン、グアッシュ作品などだった(図22)。第二回目のコブラ展は一九五一年、ベルギーのリエージュ美術館で開催され、タジリはこの第二回展にも出品している。タジリ自身は、インタビューの折にも「自分は何にも属さない、いつも自分自身だ」と明言しているにもかかわらず、以後、美術史上でコブラ・グループの一員と看做されるようになる。コブラはその後も各地で会員を増やしていったが短命に終わり、主導者格の二人のベルギー人アーティストの病気によって、第二回展をもって自然解消してしまった。メンバーの中から急速に個々の芸術家が育ち始め、グループの存在意義が薄れたのも短命の理由だろう。

タジリはザッキンの私塾に一年間在籍した。そして四十九年の第一回コブラ展の行われた年に、絵画への興味が募って今度はフェルナン・レジェーの私塾に移ることにした。タジリは作品を家で描き、それを金曜日に行われる講評会に持参した。キュービズムの画家として、レジェーはパリではすでに巨匠とみなされる存在だった。しかし、タジリの目にはレジェーはザッキンより、もっとひどい指導者に映った。彼は自作の説明に多くの時間を費やし、塾生の作品にあまり興味を示さなかった。タジリが持参したポール・クレーばりの作品に対しても、ただ「サバ、サバ(結構、結構)」というだけで、真面目にコメントしてくれたことは一度もなかった(図23)。フランスではまともな指導ができるアーティストは誰もいない、もう学ぶこともない。そう感じたタジリはレジェーの私塾も去り、奨学金の恩恵を受けられる最後の年をグラン・ショウミエール・アカデミーで、気ままに自分の作品の制作に精を出して過ごした。

|

|

▼図版はすべてクリックして拡大できます。

(図21)タジリがコンピューター・グラフィックスで制作したオシップ・ザッキンの肖像。1992年作

|

|

|

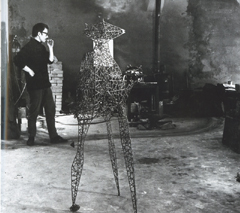

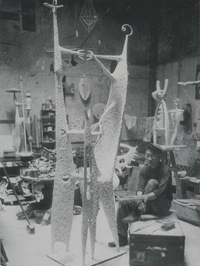

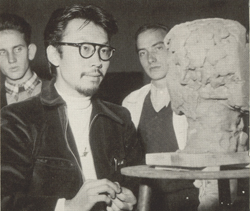

(図22)オデッサ通りのアトリエ内部とタジリ。コブラ展に出品したこの作品は現存していない

|

|

|

(図23)レジェーの肖像。ペンとインクによる素描。1992年作

|

|

セーヌ河畔の出発 セーヌ河畔の出発

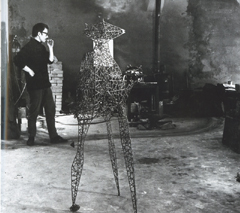

この頃からタジリは、廃材を利用したアッセンブラージュを作るようになる。当時は多くのアーティストたちにとって、十分な画材や素材の確保はまだ大変な時期でもあった。タジリにとってもそれは同じで、彼は街角やセーヌ河畔に山と積まれた廃材や金属片を集めて、それらを組み合わせ貼り付けて溶接した。アメリカから持ち込んだこの廃材の彫刻は「ジャンク彫刻」と呼ばれ、パリでのタジリの名を一挙に有名にした。セーヌ河畔の廃材で作った作品群は、たまに欲しいという人がただで持ち帰ることもあったが、夕方か翌日にはまた廃材としてスクラップされてしまう運命だった。それらにはタジリのほとばしる才能と溢れる生命観、ユーモアの感覚が遺憾なく発揮されていて、残っていないことが悔やまれる(図24)。

アトリエではレンガの型(かた)にブロンズやアルミを流し込むレッド・ブリック技法と呼ばれる技法で、金属網で作ったような危うさと力強い造形性が同居する独特な作品を制作していた。この時期、パリに滞在していたオーストリア人の画家・フンデルトワッサーは、毎日のようにタジリを訪ねてきた。「もし芸術家が、自然が創造したような高度な芸術に到達できるなら、それは神からの賜物というべきだろう。タジリはオデッサ通りの時代にこの域に到達していた」「彼の作品を見ることはまるで別の空間、別の世界、別の時代、別の夢をもったもう一つの世界に入り込むような感覚だった」。フンデルトワッサーは、自分より五歳年上のタジリ像をこう書いている。オデッサ通りのアトリエで、ほとんど毎日、二人でコーヒーを飲みながら話す日は一年間続いた。タジリのアトリエの壁には、自作と交換したフンデルトワッサーの作品が今も無造作に掛かっている(図25)。

|

|

|

(図24)セーヌ河畔に積み上げられた鉄の廃材で作った一日だけの彫刻群。作品はその日のうちに廃品業者の手でスクラップされてしまった

|

|

(図25)フンデルトワッサーの作品が掛かっているタジリのアトリエ。ここでタジリは作品の模型を作り、階下のアトリエで本体を制作する。鉄やブロンズ作品は鋳物工場に送られる(著者提供)

|

|

フェルディとの出会い フェルディとの出会い

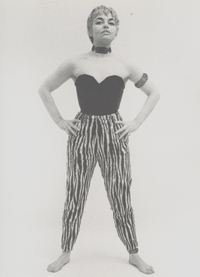

一九五一年、タジリはフランス人の看護婦ドニーズ・マルティンと結婚した(図26)。彼女はタジリが肝炎で入院した時に、看護婦として世話してくれた女性だった。奨学金も切れたタジリは、一年間の契約でドイツのウッパータールにある実用美術学校の客員教授として招かれ(図27)、ドイツに滞在する日が多くなった。その折に紹介されたドイツの壁紙会社の要請で、壁紙のデザインを制作したが、一九五三年、ドイツのダルムシュタットの国際壁紙コンクールで、タジリの壁紙は最高賞を受けている。壁紙会社の選任デザイナーにならないかと誘われたが、断った。客員教授やデザイナーの仕事も終わり、定職の無いタジリをドニーズは経済的に助けてくれたが、共通項の少ない二人の間はだんだんと疎遠になって行った。タジリはその場しのぎの仕事に何度かついたが、暮らしぶりは厳しくなる一方で、時々、溶接技術を学びたいアーティストたちに技術指導をしていた。その中の一人に、鉄でユニークなアクセサリーを作っている彫金アーティストのオランダ人女性、フェルディナ(通称フェルディ)・ヤンセンがいた(図28)。フェルディは、大きな目の理知的な顔立ちの非常に美しい女性だった。やがて息の合った二人は深く愛し合うようになるが、これはドニーズとの決定的な別れを意味していた。

フェルディには作品を買ってくれるアメリカ人女性のコレクターがいて、そのお陰でしばらく二人は息をつくことができた。タジリもアメリカ陸軍で働いているアメリカ人と知り合いになったが、彼はタジリを評価し、時々経済的にサポートしてくれたばかりでなく、トライアンフ・サンダーバード六百五十CCのオートバイまで与えてくれた。フェルディとタジリはそれに乗って、ヨーロッパや北アフリカまで何度旅をしたことだろう。タジリのバイクと車への執着の始まりだった。

ある日タジリは、カフェで出会ったハワイ出身の日系アメリカ人の彫刻家から、当時は珍しかったコダックの十六ミリ映写機を貰う幸運に遭遇した。タジリが映写機に興味を示すのを見た彼は、これで映画を作ってみないかと言って、高価な映写機をいとも気前良くタジリにくれたのだ。タジリはその頃流行り始めた、ハッシシやマリファナを吸う若者たちとその陶酔状態をフィルムに収め、カンヌ映画祭に持参して、アマチュア映画部門に応募した。タジリの最初の映画は、その部門最高の金獅子賞の栄誉に輝いた。映画撮影への第一歩をこうしてタジリは踏み出したが、その後も映画を作るたびに賞を受け、タジリはマルティ・アーティストとして制作分野を拡大していった。

|

|

|

(図26)最初の妻、ドニーズ・マルティンと。1951年

|

|

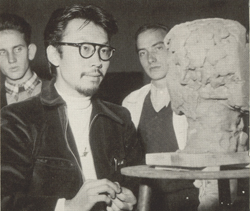

(図27)ウッパータールの実用美術学校での授業風景。1951年

|

|

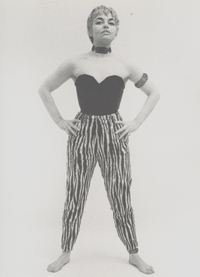

(図28)フェルディナ・ヤンセン(フェルディ)。1955年

|

|

オランダへ オランダへ

タジリとフェルディがオランダにやってきたのは、一九五六年のことだった。二人は、アムステルダムの中心地にある飾り窓のすぐ側に居を構えた(図29)。四十九年のコブラ展の主催者だった市立美術館館長のウィレム・サンドベルフが早速やってきて、作品を購入してくれた。また何人かのコレクターも送り込んでくれた。オランダでの生活はまずは順調な滑り出しだった。ここで二人は結婚し、一九五七年に長女のジオッタが生まれた。二年後に次女のリュウが生まれ、家族は四人になった。

タジリにとってアムステルダムは過去に住んだどこよりも住みやすかった。英語が通じること、人種的差別がほとんど感じられないことに加えて、オランダ人は現代芸術への関心が高かった。タジリはアムステルダム到着後、数えきれないほど沢山の画廊で個展を開催したが、五十九年には現代芸術の最高峰と見做されるドイツのカッセルのドクメンタ展への出品、六十年(図30)、六十二年と二年続きのアムステルダム市立美術館での展覧会、六十二年にはオランダ代表としてヴェネツィア・ビエンナーレへの出品と目白押しで、タジリの評価と名声は上がる一方だった。

タジリは仕事のためにも、増えた家族のためにも大きなスペースを探すことにしたが、アムステルダム近郊には適当な場所がない。それでフェルディが奔走し、リンブルフ州にある古い廃墟のような城を見つけてきたのだ。

一九六二年に二人は、この二年以上無人のまま放置されていた荒れ果てた城を購入して移り住んだ。周囲から隔離されていて大きな空間と四十室近い沢山の部屋がある城は、二人の仕事にとっても子供たちを育てる環境としても理想的だった。アムステルダムまでは車で二時間、城の東側を流れるマース川を越えればわずか二キロ先はドイツだ。城を取り巻いて二ヘクタールの土地と庭園があり、あちこちに巨大な古木がうっそうと繁っている。タジリはこの城がすっかり気に入り、仕事のかたわら早速得意の機械仕事で修復にとりかかった。

|

|

|

(図29)1958年、アムステルダムのアトリエでのタジリ。作品は1953年のもの

|

|

|

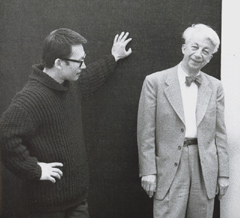

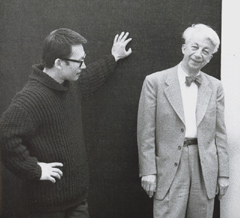

(図30)1960年、アムステルダム市立美術館のサンドベルフ館長と展覧会の打ち合わせをするタジリ

|

|

初めての日本 初めての日本

一九六三年、タジリは初めて父祖の国、日本の土を踏んだ。東京画廊での個展と東京ビエンナーレに出品のためだった。その頃の東京画廊はアヴァンギャルドの専門画廊として名高く、多くの有能な現代作家を次々と世に送り出していた。タジリはここで、在日米軍の情報局将校として滞日していた弟のマコトと、アメリカからやってきた母に十五年ぶりに再会した。この時は岡本太郎もオープニングに来てくれたが、タジリと母フヨウの間に座っている写真が残っている(図31)。この時、タジリは母から家系図を受け取っている。タジリは薄い和紙に書かれて巻かれただけの家系図を日本で表装し、複数の歴史家に解読してもらった。新しく見える紙や、中国の魏の時代まで遡る家系図の真贋について疑問を呈する人も多かった。それでも、ある時期からの記載は正しいものだという、複数の歴史家の鑑定を貰った。タジリが、こだわり続けたサムライ階級の出身であることは確かだった。

東京ビエンナーレに出品されたタジリの作品(図32)は、彫刻部門で毎日新聞社賞を受賞し、日本での個展も大成功だった。しかしタジリはこの初めての日本滞在で、自分が日本に抱いていたイメージが、全く違ったものだったことにショックを受けた。両親や日系人社会から聞かされていた日本人は、礼儀正しく慎ましく控えめだった。ところが現実に目にした日本人像は全く違ったもので、彼らは道路でも公共の場どこでも、辺り構わず大声で喋ったり笑ったりしてマナーが悪かった。おまけに夜ともなると、町は酔っ払いで溢れた。武士道精神のかけらも見ることはできない。だが、もしこれが彼ら日本人同士には当たり前の内輪意識の表現なのだとしたら、とても自分には入る余地はない社会だった。日本語ができないことも日本人との理解を妨げた。しかしそうした違和感だけでなく、タジリは日本社会には決して入れないだろう自分、決して自分を受け入れてくれないだろう日本社会を、短い滞在で確認させられる気持ちだった。以後今日まで、タジリは二度と日本の土を踏んでいない。

六十年代はタジリにとって最も多忙で稔りある年だった。レジェーの私塾の同窓生で、ミネアポリス芸術研究所の学長になっていたアメリカ人の友人から、同校での客員教授を依頼され、六十四年、タジリは一家四人と二人のアシスタントを連れてアメリカに渡った。そこで二十五点のブロンズ彫刻を制作して研究所内で展示し、さらにニューヨークの画廊での個展後、メキシコ旅行をしてオランダに戻った。

|

|

|

(図31)1963年、東京画廊での日本初個展のオープニングで。右から6番目がタジリ。その右は岡本太郎。その右は母・芙蓉

|

|

|

(図32)東京ビエンナーレで毎日新聞社賞を贈られた作品(ブロンズ)

|

|

フェルディの死 フェルディの死

メキシコ旅行は特にフェルディに大きな影響を与えた。砂漠に生える奇妙で奇怪な形態のサボテンや植物に魅せられた彼女は、オランダに戻ると最後のシリーズ作品となった自らが名づけた「ホルティ・スカラプチャー(植物彫刻)」に憑かれたように取り組んだ。旧作の巨大な昆虫に加えて、触手や触覚を持った多肉質の、生き物のような布製の植物彫刻群が、次々とフェルディのアトリエを占領していった(図33)。

フェルディは、六十九年二月二日に家で転倒して、不慮の事故死を遂げた。タジリはフェルディの墓地に記念の彫刻を作って立てたが、それでも彼女を追悼するには不十分だった。後に彼は自分と娘たち、親しい友人たちのエッセイや評論、作品写真を載せて彼女を追悼する本を出版することにした。それは一九七十年に、フェルディの出身地であるアルンヘムの市立美術館で開催されたフェルディの展覧会の時に出版された。この展覧会で、彼女は国際的な評価を受けたのだった。

|

|

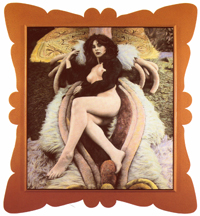

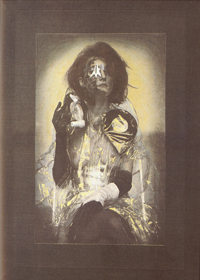

(図33)1967年、スへーレス城の中庭で自作の「植物彫刻」に取り囲まれて座るフェルディ

|

|

新しい出発・スザンヌ 新しい出発・スザンヌ

タジリにとって、フェルディの突然の死は世界観が変わるような大きな衝撃だった。今までアートに没頭しすぎて、家族と過ごす時間もなかったことに気づいた。生活態度を変えなければならない。十歳と十二歳の二人の娘たちの面倒をどうやってみたらよいのか、タジリは途方にくれた。

アムステルダム時代からの知り合いだったスザンヌ・ファン・デル・カペレンが来てくれなかったら、タジリの家庭は崩壊していたかも知れない。タジリ自身も気が狂っていたかも知れない、と思う。フェルディ亡き後、頻繁に来てくれるようになったスザンヌは、大きな愛と忍耐をもって徐々に家庭を立て直してくれたのだ(図34)。スザンヌはベルギー人だが、若いときにインテリア・デザイナーの教育を受け、暫くアムステルダムに住んだ後、ブリュッセルのデザイン会社で働いていた。デザイナーの仕事を止めてまでバールローに来るには勇気と決断が要ったが、スザンヌはタジリと暮らすことによって、このバールローが、タジリのより国際的な活躍の拠点となることの方に賭けたのだった。スザンヌの、タジリの作品と人間への絶大な信頼と尊敬の念がタジリを支えた。そして全ては彼女の思惑通りになり、以後タジリは安定した家庭生活の中で、堰を切ったように再び仕事を始めたのだ。タジリとスザンヌが一九七六年に結婚したのは、むしろ遅すぎたといえる。

ちょうどその前にタジリは、ベルリン芸術大学から彫刻科の教授としての誘いを受けていた。タジリは制作活動との兼ね合いでしばらく躊躇していたが、自分を選んだのが学生たち自身だということを知り、受ける決心を固めた。スザンヌがいてくれれば、娘たちも家も安心して任せることができた。最初は客員教授として一九六九年から三年契約でスタートした仕事は、結果的には、正教授になった一九七三年から八九年に引退するまで、通算二十年間、タジリの大切なライフワークとして続くことになった。従来の彫刻科をマルティメディア・ワークショップに変え、彫刻だけでなくインスタレーション、映画やビデオ・アート、写真芸術、コンピュータ・グラフィックスなど、何でもできるように境界線を取り払った。アートの可能性を広げ、様々な実験に挑戦するという師の考えは、学生たちに共感をもって受け入れられ、教室は世界中から集まる学生で熱気に溢れるアートの実験現場だった。

|

|

|

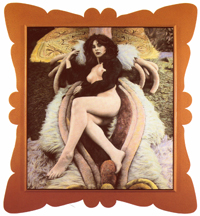

(図34)スザンヌ・ファン・デル・カペレン。エレガントで美しい人だ

|

|

ベルリンの壁 ベルリンの壁

一九六一年、私が高校二年生だった時の修学旅行先は北海道だった。旅を終え、青函連絡船を下船した青森の混雑する埠頭で、垂れ幕やプラカードを持って声高にがなり立てている一団の人々が目を引いた。「ベルリンの壁建設反対! 署名にご協力を!」。十六歳の私には、世界のどこかで何か恐ろしいことが起こっているんだ、この人たちはそれを阻止しようとしているんだということが、何となくわかっただけだった。

一九六五年にオランダに来てから数年後、私は一観光者として、この恐ろしい壁を物見遊山で二度ほど見に行っている。一度はハノーバー近郊の壁沿いにバスで走り、延々と続く高い壁と監視塔を見た。二度目はショーのような三つの関門を西側からの観光バスで通過し、東ベルリンにアウトサイダーとして足を踏み入れた。そして一九八九年十一月九日、私はたまたま友人と旅行中だった西ドイツの一観光地で、ベルリンの壁崩壊の歴史的なニュースに接した。私はかつて二度見た壁の高さと厚さ、物々しい監視塔のこと、そして十六歳の日の青森埠頭での出来事が、一瞬走馬灯のように脳裏を掠め行くのを見た。壁が構築されて二十八年後のことだった。

ベルリンの壁が構築された時、タジリはアムステルダムにいた。私の無知や無関心と違って、タジリにとってこれは他人事ではなかった。同じ民族、言語でありながら、政治という暴力の壁で分断された隣国ドイツ人の悲哀と悲惨。それはついこの前の大戦で敵の壁に向かって戦わざるを得なかった自分、アメリカ人でありながら日系という疎外と差別の壁を破るために、志願兵として戦わねばならなかった自分、激戦を生き抜き、負傷して凱旋した自分を待っていた冷たい人種差別の壁、そしてパリに来てからも、自分のアイデンティティーの確立のために、見えない壁の存在と戦い続けた。タジリの壁への嫌悪感には、深い自己の歴史観が刷り込まれていたのだろう。

壁が名実ともに動かしがたい東西断絶の象徴となった一九六九年、彼はリンブルフ州バールローの城にいて、ベルリン芸術大学から客員教授の招聘を受けた時だった。タジリは小型カメラを携え、車でベルリンに行った。ベルリンに入ると、言いようのない戦慄を覚えた。それは壁の建設後八年という年月、壁で仕切られ東ドイツの中に閉じ込められた孤島ベルリンに澱んでいた空気とエネルギーが、出所を失って唸り、振動しているようにタジリには感じられた。タジリは疎外、差別、断絶、憎悪、闘争の全てを象徴している全長四十三キロに及ぶ壁を、異常な情熱を持ってブロックごとに撮り続けた(図35)。数週間かけて撮った写真は千枚以上に及んだ。一九七一年、ベルリンの壁が出来て十年後に、タジリはそれを集大成した『壁』という(六百六十枚の写真を掲載)写真集を出版した。しかし壁への執着はそれで終わったわけではなく、三年後には英国空軍のヘリコプターに乗って、西側の壁沿いにビデオ撮影をしている。さらにもう一度、ワイドレンズでパノラマ撮影を行っている。壁が壊された今、あらゆる角度から見た壁を写真とビデオで完全に再現できるのは、世界中でタジリしかいない。タジリは一九九十年一月九日の雨の夜、あちこちに穴を開けられて、まだ九十パーセントは残ったままの崩壊した壁の姿を、最後のフィルムに収めた(図36)。

|

|

|

(図35)ベルリンの壁(タジリ撮影の写真)

|

|

(図36)1990年、穴を開けられて残っているベルリンの壁(タジリ撮影の作品)

|

|

未知への飽くなき挑戦 未知への飽くなき挑戦

タジリにとって、素材に何を使うかということはいつも問題外だ。身近な素材、目に付いた素材は何でも、過去のだれもが試さなかった独自の方法で独自の作品に仕立ててしまう。パリで廃材を集めてアッセンブラージュを作っていたのが、彼の出発点だ。タジリの作品と素材、技法はめまぐるしく変わるが、タジリは完成した一つの技術やスタイルにいつまでも固執している芸術家を認めない。一つの素材を使いこなし、作風を完成したと思ったら次のものを探す、それは自分自身の可能性を知り、挑戦することでもあるとタジリは言う。だからタジリは多様な素材と作風でアートの境界線を越えて、新しい分野の作品を次々と制作してきた。次に何をやるかわからないアーティストと言われたい、とタジリは思っている。

ベルリンの壁の撮影と並行して、彼はダゲロタイプ(銀板写真)の制作を始めた。ダゲロタイプと言うのは、一八三七年にフランス人のダゲールが発明した世界最初の写真の焼付け技法である。その後、急速なカメラと現像技術の進歩により、現像に水銀を使う複雑で危険なこの銀板現像写真は、百年以上にわたって忘れ去られてしまった。

一九七七年、タジリはその技法を再発見し、復活させることに成功した。この技法でタジリは千点以上の作品を制作した。ヴェルベットの布地やキャンバス地に焼き付け、淡い色で彩色を施したダゲロタイプの写真には、絵画作品のような柔らか味と微妙なニュアンスがある。大画面に焼きつけられた女性のヌードは、写真というよりは美しい絵画のようなマチエールで、観る人たちを魅了した(図37)(図38)。しかし、現像の際にガスマスクで防備して制作したにもかかわらず、タジリが体内に吸い込んだ水銀値は健常人の百五十パーセントも高くなり、ついに医者から制作中止を言い渡されてしまった。

次にタジリが興味を抱いて取組んだのはステレオスコープだった。一八四十年に発明されたこの技法は第二次大戦前までは健在だったが、映画とテレビの発明によって忘れ去られた技法である。この立体写真と鏡のトリックで第三次元世界を現出させる技法は、やがてステレオグラフィック・インスタレーションへと発展していく。

|

|

|

(図37)ダゲロタイプによる銀板写真作品。キャンバス地に焼付け、手で彩色してある

|

|

(図38)ダゲロタイプによる銀板写真作品。絵画のように美しい

|

|

「友情の絆」と「赤穂浪士」 「友情の絆」と「赤穂浪士」

タジリが初期から制作し続けてきた作品には三つの大きなテーマがある。一つはエロティック、もう一つはスピード、そして暴力・闘争である。これら三つの要素は分かちがたく一体化していて、マシンガン、戦車、戦闘機などを思わせる作品から、鎧に身を固めた侍姿を連想させるもの、銃や刀剣を構えた兵士の姿を連想させるものなど様々なバリエーションに結晶している。戦闘的なそうした彫刻には、必ずと言っていいほど巨大な鋭い男根が突き出ている。タジリを訪問した時、私は歩きながら何度もそれらにひっかかった。兵士でなくても機械や戦闘機を連想させるメカニックな作品にも、巨大な男根まがいの突起がある。これらは心理的にタジリが抱いている性的オブセッションなのかと尋ねるとタジリは笑って、それらは「闘争と攻撃性のシンボル」だと答えた。兵士たちが銃を体の脇に構えて出撃するときの攻撃性は、男性の性的攻撃性、闘争性に通じるものがあるという。タジリはカービン銃を横に低く構えて敵と戦う姿勢をとって見せてくれた。だがタジリが訴えたいのは、美化された戦闘や闘争心ではない。その正反対で、これらによってタジリは戦争や闘争、暴力の悲惨さを否定し、清めようと試みているのだという。

一九六四年にタジリは八点の戦闘機をイメージした金属彫刻を制作した。その意図は戦闘や武器の恐ろしさと戦争反対を伝えるためだったのだが、完成度の高い現代的なテクノロジー表現のために、戦争賛美と受け取られてしまうことが多かった。その反省から、タジリは誰にでも時を超えて理解できる彫刻を作る必要性を痛感し始めた。それが一九六七年にスタートした「KNOT=絆」と呼ばれる結び目のシリーズの始まりだった。

タジリが「友情の絆」と名づけた一連の「KNOT」シリーズは、タジリの予想通りに世界中の誰にもすんなりと受け入れられた。ポリエスターやプラスター、木や鉄やブロンズなど様々の素材で作られた「友情の絆」のバリエーションは、タジリを知らない人でも、公共の場所や街角などに置かれた作品なら誰でも見て知っている。スキポール空港に降り立った日本人は、到着ゲート内のミーティング・ポイントに立っている大きな柱に結び付けたポリエスターの結び目の彫刻を目にしたことがあるだろう(図39)。私たち日本人には、結び目は神社のしめ縄、お正月の門松、羽織の紐など、もっとも身近で親しいものだ。

エロティック作品は男根として表現されることが多いが、デフォルメされ笑いたくなるほど誇張、巨大化された男根は、エロティックを通り越してユーモラスでさえある。ダゲロタイプで制作された、セミヌードの女性たちの姿態やポーズもエロティックと呼ぶよりはエレガントに見える。

十代の少年だったタジリが、アリゾナ砂漠の収容所で日本人牧師から聞かされた大石内蔵助と四十七士の「忠臣蔵」の話は、忘れられないものだった。それはサムライの末裔であるタジリには、日本武士道を象徴する美しい物語に響いた。

それが形となったのは、一九九六年のことだ。合板や鉄板を貼りあわせ、抽象化、単純化して赤穂浪士をイメージして作った「浪人」シリーズ(図40)は、鎧や兜に身を包み槍や刀を携え、巨大な男根を水平に突き出している。日本と西洋が融合したような巨大彫刻シリーズだ。テーマは戦闘、闘争だが、それを通して暴力について考えて欲しいというタジリのメッセージが籠められているのだろうか。巨大な作品なのに軽やかで、ユーモアが溢れている。タジリの出発点ともいえるセーヌ河畔でスタートした、あのジャンク彫刻に溢れるユーモアだ。現在まで二十体が完成し、個展や回顧展にもたびたび出品されている。残りの二十七体はこれから作るのか、という私の質問に対して、八十三歳のタジリは「もう年をとり過ぎた」と言って、肩をすくめた。

|

|

(図39)スキポール空港内のミーティング・ポイントにある作品

|

|

|

(図40)浪人シリーズの合板模型。忠臣蔵の四十七士が発想の元になった

|

|

|

タジリの王国 タジリの王国

芸術の役割というのは自己発見、自己認識に尽きるとタジリは言う。潜在的な可能性を探し出し、それを発展させることであると。全てに挑戦することであると。そしていったん自己の道を開拓して完成し、他者がその道を追い始めた時、そこから脱却して再び新しい未知の世界に踏み込むべきだと。いつも最も危険な崖っ淵を選んで歩き、安全な道の中心や平地は避けて歩くべきだと(図41)。

現在のタジリは、二十年間のベルリン―オランダ間の往復、度重なる国内外展への出品と招待で、もう十分世界を旅行したと感じている。バールローの城に閉じこもっていても、一年は一ヶ月の速さで飛び去って行く。コンピューターやテレビ、マジック・ビデオの前に座れば、世界の細部にわたるまで全てを見、知ることができる。旅行は面倒なだけだ。だがアートこそ最も心を癒すものであり、最も重要な人類の究極の探検分野だといえる、とタジリは私にも話し、自伝にも書いている。

八十三歳の今日、タジリは制作を止めたわけではない。今も国鉄のスポンサーで、近くの大都市フェンローのマース川の橋のたもとに、大きな鉄の彫刻を依頼されている。もう原型は出来ていて、本体は鋳物工場が制作中だ。来年完成した時、スポンサーの国鉄はタジリの「友情の絆」を持っているベアトリックス女王に除幕式を依頼しようと考えているが、タジリは、女王は出席しないだろうと言う。理由を尋ねると「この作品には巨大な男根があるからね」と言って笑った。

私がタジリを三十七年ぶりにバールローのスヘーレス城に訪ねたのは、二〇〇六年一月下旬の寒い日のことだった。タジリの城のすぐ側のロータリーに、タジリの鉄製の「KNOT」があったので、それを撮影してから城に行った(図42)。

城の門を入り、玄関に通じる百メートルほどの小道を進み、正面の建物の側に車を止めた。周囲には、巨大な作品が沢山置いてある(図43)(図44)。葉を落とした大木の間に配置されている鉄製の彫刻は、鉄の色が年代によって微妙に違う。黄色い錆びの出たもの、赤錆の出たもの、すでに暗褐色に定着したものと、いろいろである。それらが黒々とした太い木々の幹のシルエットと交差して、複雑な模様を織り成している。その後ろに黒々とした城が冬の空を背景に控えている。

建物の真ん中にあるアーチ型の木の門扉(図45)を開けると、中庭に出る(図46)。その中庭にも沢山の彫刻が置いてある(図47)(図48)。正面、左右の建物それぞれに入り口があるが、タジリは右手の建物に起居している。真正面はアトリエと、右手から続くタジリの住居になっている。左手の、タジリの住居と向かい合った建物には、長女のジオッタ一家が住んでいる(図49)(図50)。ジオッタの夫のテリーはタジリの姉ヨシコの息子だから、二人は従兄妹同士ということになる。ジオッタも次女のリュウもアーティストなので、タジリ一家は全員芸術家なのだ。ジオッタの家の玄関を入った広いホールには、布やポリエスターで作ったカラフルなジオッタの作品が、タジリの作品と一緒に沢山置いてある。それらはフェルディの植物彫刻を思わせた。リュウはアムステルダムに住んでいるという。

かつて訪ねた時はどこもかしこもまだ工事中だった城は、三十七年後の今は老化がかなり進んでいた。タジリは自分の代にこれ以上改築する気持ちはないという。タジリはここで充足し、住み慣れた空間で新しい作品の構想を練りながら、目下の興味の対象であるコンピューターの前に座ることが多い(図51)。数々の巨大な作品を生み出すのに、タジリはこの城を必要としたのだ。この城に移って以来四十四年、アメリカを去って以来五十年をかけて、タジリが営々と作り上げた正真正銘の「自分の城」なのである。

タジリはいまだにアメリカのパスポートと国籍を持っているが、自分をどの国にも、どの人種にも属さないと思っている。日本人ではさらさらない。オランダ語を話さないのでオランダ国籍は取得できないが、オランダ人になりたいとも思わない。先ごろバールローの市から、彼の功績への敬意をこめて名誉市民の称号を贈られたが、タジリには余り意味がない。一九九二年にはベアトリックス女王からオラニエ・ナッサウ勲章を貰ったが、それもたいしたこととは思っていない。かといって、いわゆる自由人というのでもない。タジリは単にタジリ個人なのだ。この城こそタジリが創り出した王国であり、彼に「タジリ」というアイデンティティーを与えてくれたのだ。

スザンヌはフランス語以外は苦手なので、タジリとはフランス語で話す。ジオッタはオランダ語と英語を母国語とし、タジリとは英語で話す(図52)。ジオッタの夫のテリーは日系アメリカ人なのでタジリとは英語で、家族とはオランダ語で話す。二人の孫はオランダ語と英語を自在に使い分けるが、タジリとは英語だけだ。アシスタントのカールはドイツ人で、ドイツ語とオランダ語を話す。

五百年前に遡る古いヨーロッパの歴史を持つスヘーレス城には、人種や言語、国籍も国境も超越した不思議な小宇宙が、タジリを中心に息づいている(図53)。

《スヘーレス城

一五〇〇年から裕福なスヘーレス家が代々このスヘーレス城と呼ばれる館に住んでいました。

一七六六年にフレデリック・ファン・オルネ男爵がスヘーレス城を取得し、彼とその子孫が現在の城に建て直しました。オルネ家最後の継承者ウィレム・デ・オルネはデ・ウェンネ・ファン・ヒステレン男爵家令嬢と結婚しましたが、夫人が未亡人となった後、ドイツの将軍ウエイへス・デ・ウェンネ男爵家が城を引き継ぎました。その後、彼の甥のマックス・デ・ウェイヘル・デ・ウェンネが借り受けて、一九三五年から一九六十年まで居住していました。

一九六二年に日系アメリカ人の芸術家シンキチ・タジリ教授がこの城を取得しました。バールローのラボ銀行前に彼の作品が立っています。

城と庭園は一般公開されていません》

城の門には、自治体がモニュメント(歴史記念物)に指定した建物に取り付ける説明板がかかっている(図54)。

(完)

|

|

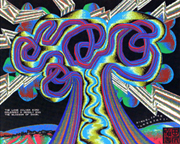

(図41)コンピューターによる作品「ナガサキ・1945年8月9日」1992年作

|

|

|

(図42)スヘーレス城のすぐ側のロータリーにある、市が立てたタジリの作品「絆」

|

|

|

|

(図51)目下の興味であるコンピューターの前のタジリ

|

|

|

(図52)スヘーレス城の居間で、左からスザンヌ、タジリ、ジオッタ

|

|

(図53)横手から現在の城を望む。木々の枝に遮られて城の全景は撮影できない

|

|

|

(図54)市が門に取り付けたスヘーレス城の説明板

|

以上(図39)(図40)、(図42)~(図54)は著者撮影・提供 |

|

|

|

- 作品提供、記録写真の提供: Shinkichi Tajiri

- その他の写真撮影・提供: N. Kondoh/Kay Yoshiya

- いずれの図版、写真ともにコピーは固くお断りいたします

- 参考資料

- [TAJIRI] Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1991

- [TAJIRI-Autobiographical notations] KempenPublishers 1993

- [9,RUED’ODESSA, THE TAJIRI GENEALOGY 168-2001] Stichting Pensioenfonds ABP 2001

SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次

- 《オランダ人への旅 I》赤い雲の伝説 no.60(2001年3月発行)

- 《同上 II》黒い紙の記憶 no.61(2002年4月発行)

- 《同上 III》ウィーテケのエメラルドの帯 no.62(2003年4月発行)

- 《同上 IV》青空の憂鬱 no.63(2004年6月発行 web化第一号)

|