|

|

|

|---|

|

|

5.聖なる数時計回り、反時計回りに関連して、ここで聖なる数について論じておきたい。一般に、さまざまな民族や宗教は、それぞれ聖なる数を持っている。メソポタミアの聖数は7で、その神話にも、暴れると7年間の大飢饉をひきおこす牡牛、大洪水に7日7夜漂う箱舟など、7はしばしば現れる。これは、空を動く星が、土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月の七つであることに由来している。現代の私たちの暦でも、7日を1週間にしているのは、遠いメソポタミアの影響なのだ。 それに、これら七つの星の運動――年周運動――は、大地の周りを反時計回りしている。したがって、反時計回りの運動は、北極星の周りの日周運動を象徴するとともに、大地の周りの年周運動をも象徴するものとなったのである。 メソポタミアでは、前3500年頃から、シュメール人による農耕文化が開けていたが、前2000年前後からは、周辺のセム語系諸民族がこれに代り、その遊牧文化が融合されて、複合的な文化、いわゆるメソポタミア文化が形成されたのであった。 反時計回りにしても、もともと遊牧文化に起源するものではあったが、シュメール人の優れた文化に触れることによって、北極星の周りの日週運動から、大地の周りの七つの星の年週運動へと深化され、それとともに、聖なる数7が誕生したのではなかろうか。 さて、メソポタミアの文化の影響を受けて、キリスト教の聖なる数は7であり、聖書にもしばしば7が現れる。神は第七日に天地創造を終えた。イエスは七度の七十倍まで罪を許せと説く。いうまでもなく、ユダヤ人もセム語族に属している。 ギリシア神話にも、都市国家テーバイにかかわる物語に、聖数7が現れる。プリュギアー、あるいは、リューディアーの王といわれるタンタロスの娘ニオベーは、ギリシア本土、ボイオーティアー地方のテーバイの王、アンピーオーンの妃となり、七男七女に恵まれたが、アポローン、アルテミスの、一男一女しか持たない女神レートーよりも勝れていると誇ったため、レートーの怒りに触れて、子供たちは射殺され、ニオベーは、悲しみのあまり、故郷へ帰って石になったと伝えられている。実際、シピュロス山麓には、嘆きの女性を想わせる大きな岩があって、訪れる人の哀れを誘うのである(図39)。 また、テーバイには門が七つあった。『テーバイを攻める七人の将軍』、これはアイスキュロスの有名な悲劇だ。 こんな話も伝わっている。テーバイの予言者テイレシアースは、七世代を生き、その内、七年間は女性であったという。 |

|

SPAZIO既発表エッセー 目次

(図39) 石になった嘆きの王妃ニオベー、シピュロス山麓 |

|

|

テーバイを建設したのは、フェニキア(ギリシア語でポイニーケー)の人カドモスといわれ、彼がメソポタミアの文化を伝えたのであろう。フェニキア人もまたセム語族である。

インド・ヨーロッパ語族の聖数は3だ。ギリシアでは、ゼウス、ポセイドーン、ハーデースが、それぞれ、空、海、冥界を支配していた。三柱の女神、ヘーラー、アテーナー、アプロディーテーが美を競った。運命の女神モイライ(モイラの複数)は三姉妹、そして、学芸の女神ムーサイ(ムーサの複数)は九柱であった(図40)。また、イオーニアー・ドーデカポリス(十二市)やドーリス系ギリシア人のヘクサポリス(六市)も思い起こされる。それに、エーゲ海東南部のドーデカ諸島は、実は13の島々を数えるのだが。 |

|

(図40) 学芸の女神たちムーサイの住まわせたまうヘリコーン山、麓の村は詩人ヘーシオドスの故郷アスクレー |

(図41) 初転法輪の聖地サールナート |

インドでは、バラモン教の流れを汲むヒンドゥー教の最高神は、創造神ブラフマー、維持神ヴィシュヌ、破壊神シヴァである。 また、キリスト教が印欧語族に受け入れられたとき、聖書は、旧約39卷、新約27巻、計66巻に編集された。いずれも3の倍数である。三位一体はいうまでもあるまい。 これに対して、佛教の聖数は4であるように思われる。生老病死 |

|

|

|

先に、第4節でも論じたように、佛教とキリスト教とを、それぞれが生まれ、そして、広められた地域の自然や社会について比べてみると、前者は、稲作を中心とした、湿潤な、農耕地帯で、都市は長老たちの合議制で治められており、後者は、乾燥した、遊牧の地で、強力な指導者の下にあった。 農耕は、太陽の恵を受けて、春夏秋冬の四季は巡り、東西南北の四方が定まる。遊牧は、星に導かれ、水や草を求めて進む。農耕は静、遊牧は動。前者の風土は穏やかで、後者の風土は厳しい。 佛教は、他の宗教に比べて、その説くところきわめて穏やかな宗教だといっても差し支えないのではなかろうか。聖数4は、柔らかで、暖かく、静かな、農耕的ニュアンスを持つように思われる。佛教が、東方へ伝わり、西方へは伝わらなかったのも、それらの風土の違いによるものであろう。 それに、釈尊誕生の地も、その足跡を印したところも、ネパールからインドの東北部であることを考え合わせれば、釈尊は、アーリアンではなくて、モンゴリアンだった可能性が大きいのではなかろうか。 |

|

||

(図42) 牧谿 |

中国の聖数は、華北と華南とでは、風土の違いを反映して、それぞれ、3、4であったのではなかろうか。例えば、日本でも好まれた瀟湘 江南の4に対して、乾燥した黄河の辺りでは、例えば、天地人、智仁勇、三顧の礼、三聖王尭舜禹 さらに、華北と華南との、奇数の文化と偶数の文化との融合として、聖数5が現れたのではなかろうか。5は4+1であり、偶数を包み込んだ奇数なのであろう。五行説によれば、万物は木火、土、金水からなり、方位は東南、中央、西北、季節は春夏、土用、秋冬、色は青赤、黄、白黒である。四書五経もその端的な例であろう。 佛寺の五重塔は、中国に始まったのであろう。佛教に、中国の5が加えられたのである。ギリシアのテーバイの7もそうだが、一般に、文化の伝来や融合が、聖数の伝来や融合を伴うのも、きわめて当然のことといわなければなるまい。 さて、日本では、聖なる数は8であろうと思われる。これは、四方と四季に代表される農耕文化の聖数4を、さらに繊細にしたものであろう。四方八方といい、また、先にも触れた瀟湘 8は、また、多いことを表すのにも使われるが、大八洲 ところで、日本には、さまざまな文化が伝来しているので、それに伴って、それぞれの聖数も伝わって来た。農耕や佛教の聖数4は、その音「シ」のために好まれなかったけれども、日本古来の聖数8はその4を含んでいた。八十八ヶ所の霊場などはそれに当たるであろう。奇数の現れることも少なくはない。三種の神器、三筆、三蹟、三舟の才、五山、七福神など。七五三の祝いもある。また、皇居は九重と呼ばれ、法勝寺 一般に、数はそれぞれニュアンスを持っている。奇数は鋭く、堅くて、偶数は柔らかく、奇数は冷たくて、偶数は暖かい。奇数は、図形が指向性を持ち、動的で、偶数は、図形が指向性を持たず、静的である。したがって、奇数は男性的、偶数は女性的であり、奇数は遊牧的、偶数は農耕的であるといってもよかろう。 将棋は動、囲碁は静だ。将棋の駒は五角形で、指向性があり、動きが感じられるけれども、碁石は円形で、等方的だから、動きはない。百人一首の札も、四角形で、動きはない。三寒四温という。冷たい飲物は、奇数のカットのあるグラスに限る。 6.なぜギリシアは |

|

|

(図43) シケリアー(シチリア)を象徴する三脚文(前7世紀に見られ、現代も伝統芸能の人形劇に使われている) |

先に、第1節で、ギリシアが時計回りの文化であることを示す事物を列記した。ここで、さらに、より古い時代の例を二つ付け加えておこう。 その一つ、メガレー・ヘラス(ラテン語でマグナ・グラエキア、大ギリシア)と呼ばれた、シケリアー(シチリア)を象徴する三脚文 もう一つは、盾を飾っていたのであろう、青銅製の、有翼のゴルゴーン(メドゥーサ)で、醜怪な顔から三枚の翼がはえていて、時計回りに翔んでいるように見える(図44)。前6世紀前半に造られたものだ。 |

|

(図44) 有翼のゴルゴーン(メドゥーサ)(前6世紀前半、オリンピア博物館所蔵) |

(図45) 悲劇詩人ソポクレース像(ヴァティカン博物館所蔵)

(図46) 悲劇詩人エウリーピデース像(ナポリ国立考古学博物館所蔵)

(図52) 牡牛を屠

(図53) クラゾメナイの青銅貨、刻印は哲学者アナクサゴラース像と思われる

(図54) 『エレウシースの浮彫』(前440年~前430年、アテネ国立考古学博物館所蔵) |

さて、すでに論じたように、時計回りの文化は、太陽の文化であり、そして、農耕文化でもあった。ただ、西アジアから南ヨーロッパにかけては、麦作農耕と果樹農耕とであることに注意しておきたい。 ギリシアにも、その風土からして当然のことだが、太陽信仰は古くからあった。しかし、さまざまな文化活動にも現れてきたのは、前5世紀であって、先ず、それは、ギリシア悲劇に、アポローンを光の神、さらには、太陽の神に見立てようとする流れとして現れたのである。いうまでもなく、アポローンは、ギリシアの知性と文化を代表する、もっとも有力な神であった。ソポクレースの『オイディプース王』の合唱隊は、アポローンに「光の君よ」と呼びかける(図45)。そして、エウリーピデースの『パエトーン』断片では、「太陽の主」とまで呼ばれる(図46)。 さらに、前4世紀、プラトーンは(図47,48)、その後期の対話篇『法律』において(図49,50,51)、宇宙の秩序をもっとも具体的に示す太陽を、真の神として宗教の中心に置くべきと説き、アポローンと太陽神とを並立――あるいは、融合とさえいってもよいだろうか――させたのであった。 前5世紀に始まる太陽信仰の興隆は、ミトラース教など(図52)、東方の太陽信仰の影響もあろうが、民主制の発展に伴い、農耕にたずさわる階級の人々までも、政治や文化活動に力を持ってきたことにもよるのであろう。すでに論じたように、農耕文化は太陽の文化なのだ。 自然哲学者アナクサゴラースの裁判も(図53)、そこに政治的な思惑があったにせよ、「太陽は熱く焼けた石である」とする彼の学説は、民会の決議にもとづく弾劾裁判によって、不敬神の罪を負うことになったのであった。 また、エレウシースの秘儀は、農耕祭祀であるとともに、死と再生の秘儀でもあった。いわゆる、『エレウシースの浮彫』(前440~430年)(図54)は、母神デーメーテールと姫神ペルセポネーとが、少年トリプトレモスに麦を与え、それを人々に広めさせようとしている図柄で、エレウシースが、アッティカが、麦作農耕発祥の地であると主張する意図のもとに作られたものであろう。 ここで論じてきた前5世紀から前4世紀にかけては、いわゆる古典期であって、ギリシア古典文化の最盛期であった。それ以前、アルカイック期にも、シチリアの三脚文や翼を持つゴルゴーンなどが示すように、すでに、太陽信仰とそれに伴う時計回りが見られることを注意しておきたい。シチリアの三脚文は、三つの岬を持つその地形を現すのみならず、卍と同様に、太陽の輝きと運動とを表すものであり、有翼のゴルゴーンの図柄も、三脚文の影響によるものと考えられよう。 |

|

(図47) 哲学者プラトーン像(ヴァティカン博物館所蔵)

(図48) アカデーメイアの体育場、プラトーンがこれに附属する施設と近くの私邸とを使って彼の学校を開いたのは前387年頃のことであった

(図49) イーダー山

(図50) 洞窟

(図51) 山羊 ▲画像 それぞれクリックして拡大 |

(図55) オリュンピアーの競技場、スタートやゴールの石が見える

(図56) 8ドラクメー銀貨、アブデーラ

(図59) ディーオンより仰ぐオリュンポス山 |

すなわち、時計回りの慣習は、太陽信仰に関連して、都市国家ポリス並立の時代、早くから見られたのではあるが、それぞれのポリスの事情も異なり、普遍的なものにはならなかったけれども、前5世紀の半ば、太陽信仰の興隆、そして、ペルシア戦争後の、アテーナイ主導による、全ヘラス(ギリシア)統一への流れの中に、時計回りは急速に普遍的なものとなったのであろう。 このあたりの事情は、前63号に掲載の第1節で述べた、貨幣の刻印の変遷にもっとも端的に現れているのではなかろうか(前号に掲載の図3,4参照)。また、論証数学としての幾何学が確立されたのもこの時代であった(前号に掲載の図5,6,7参照)。 なお、ギリシア人の偶数嗜好についても触れておきたい。偶数と農耕文化との近親性については前節で述べたところである。例えば、四大競技会が、オリュンピアー、デルポイ、ネメアー、イストミアで催された(図55)。貨幣には、4ドラクメーのものがきわめて多くて、5ドラクメーはほとんど見られず、10ドラクメーは当然のこととして、8ドラクメーも造られている(図56)。また、ソローンによる国政参与についての四階層、クレイステネースによる四部族制から十部族制への改革もあった。 それに、ピュータゴラース(ピタゴラス)学派の聖数は10であったこと(図57、58)、エンペドクレースが万物は火、空気、水、土、四つの「根」リゾーマタ(リゾーマの複数)からなると説いたことなども忘れてはなるまい。 もっとも、ギリシア人は印欧語族だから、聖なる数3、あるいは、その倍数が現れるのは当然なのだが、それも3の偶数倍がとりわけ多く現れるように思われる。例えば、オリュンポス十二神、イオーニアー十二市、ドーリス六市、それに、ドーデカ諸島などが頭に浮かぶ(図59)。 |

|

(図57) ピュータゴラース(ピタゴラス)像(ローマ、カピトリーノ博物館所蔵)

(図58) ピュータゴラース学派のシンボル「テトラクテュス」 |

(図60) 哲学者タレース像(ヴァティカン博物館所蔵)

(図61) 地球の歳差運動に伴う天球の北極の移動

(図64) 哲学者アリストテレース像(ヴィーン美術史博物館所蔵)

(図65) ロドスの港マンドラキ、前290年頃、この港口を跨いで、世界七不思議の一つ太陽神ヘーリオスの巨大な青銅像が建てられた。

(図66) アテネの地下鉄の消火栓の標識 |

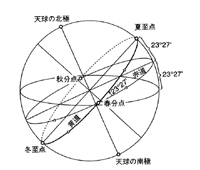

これまで述べてきたように、古代のギリシア人は、太陽には深い近親感を抱いていたようだが、夜の星には疎遠であったようだ。それは、タレース(前640年頃、あるいは、前624年頃~前546年頃)が、航海術を、大熊座ではなくて、フェニキア人のように、小熊座を基準にするように改善したと伝えられることからも明らかであろう(図60)。 ちなみに、北極星は、現在は、小熊座のα星(小ひしゃくの柄の端)だが、3000年ほど前は、やはり小熊座でも、β星(小ひしゃくの逆の端、ますの縁)であった(図61)。 しかし、ギリシアの天文学は、東方先進諸国の影響を受けつつ、次第に独自の発展を遂げた。プラトーンは、その対話篇『ティーマイオス』において、宇宙の秩序の根源を、大地の周りの時計回りの円運動と反時計回りの円運動とに求め、前者をタウトン「同」、後者をタテロン「異」と名付け、さらに、これらの内「同」の運動の方を主たるものとしたのであった。「同」はすべての天体の、天の北極と南極とを結ぶ直径を軸とする、日周運動であり、「異」は七つの惑星の黄道に沿った年周運動を指すことはいうまでもあるまい(図62)。 このようなプラトーンの天動説は、クニドスのエウドクソスによって定式化され(図63)、さらに、アリストテレースへと受け継がれていった(図64)。そして、前2世紀、ニーカイアに生まれ、ロドスへ移ったヒッパルコスによって、天動説は確立されたのであった。 このような太陽の文化に基づく時計回りの伝統は、ヘレニズム時代にも引き継がれ、ミーレートスの港を守る2頭のライオン像も時計回りに置かれていた(前63号に掲載の図9参照)。また、ロドスの港には、太陽神ヘーリオスの巨像が聳え、世界七不思議の一つに数えられた(図65)。そして、サモスのアリスタルコスは、前3世紀、太陽中心説、すなわち、地動説を唱えたのであった。これは、いうまでもなく、科学的な思考に基くものではあるが、その背後に、太陽への思い入れがなかったとは誰が言えようか。 さらに、ローマ時代にあっても、パウサニアースは、ギリシア人としての自覚を持って、聖地を時計回りに巡ったのであった(同じく図1、2参照)。 この時計回りの習慣は、現代のギリシアにおいても、その名残を見出すことができる。近代オリンピックでは、初めトラック競技は時計回りであった(同じく図14参照)。そして、最近、2003年に開通したアテネの地下鉄でさえ、その消火栓の標識は時計回りになっているのも面白い(図66)。 ところで、これまで述べてきた、太陽の文化としての時計回りの伝統、慣習は、はたして 古代のギリシア自身に起源するのであろうか。ニルソンの『ギリシア宗教史』にも論じられているように、ミーノーア・ミュケーナイ時代の宗教は、前8世紀以降の、ポリス並立の時代にも、その影を色濃く残している。第1節にも記したように、パイストスの円盤(前1700年頃)も時計回りであった(同じく図13参照)。その円い形は太陽をかたどり、刻まれた絵文字は太陽への頌歌なのではあるまいか。そして、ギリシアの時計回りは、ミーノーア・ミュケーナイ文化に起源するものかもしれない。 さらには、太陽の文化の先進国、エジプト(ギリシア語ではアイギュプトス)の影響が、クレータ島を通して、古代のギリシアへ及んでいるのかもしれない。 |

|

(図62) 天球の北極、南極、赤道、

黄道

(図63) 数学者、天文学者エウドクソスの故郷、クニドスのアプロディーテーの台座 |

(図67) 『カピトリーノの牝狼』(前5世紀初め)双子の兄弟ロームルスとレムスとは15世紀ポライウオーロによって付け加えられた(カピトリーノ博物館所蔵)

(図68) パンテオン(建立1世紀、改築2世紀) |

7.なぜローマは

第2節(前号)で示したように、ローマの文化は反時計回りであったが、同時に、その聖なる数は7であったと思われる。以下にその事例を列挙しよう。

|

|

(図69) カンナエの古戦場、第二次ポエニ戦争 |

(図70) みかえり阿弥陀如来、永観堂禅林寺(室町時代)(永観堂禅林寺の御厚意による) |

8.右優位、左優位ここで、時計回り、反時計回りと、右優位、左優位との関係を調べておきたい。インド、それに、佛教では、時計回りであるとともに、右優位でもある。こんな楽しい例を挙げておこう。京都の永観堂には、「みかえり阿弥陀如来」と呼ばれていて、お顔を左に向けられた阿弥陀さまがいらっしゃる。昔、僧永観が須弥壇を巡って行をしていたとき、阿弥陀さまも壇を降りて、一緒に行をなさったので、永観は畏れ多く、足がすくんでしまった。阿弥陀さまは振り向いて、「永観遅し」と仰った。その時の様子を刻んだ仏像だが、お顔の向きから、永観は阿弥陀さまの左側を歩いていたことが分かるだろう(図70)。 ギリシアでも、時計回りで、右優位だ。ギリシア語では、デキシオスδεξιοζは右であるとともに、幸運な、器用な、賢いなど、よい意味を持ち、アリステロスαριστεροζは左であるとともに、不吉な、不器用ななど、よくない意味を持っている。 このように、時計回りと右優位とは馴染み易く、実際それは自然であるように思われる。したがって、反時計回りと左優位とも馴染み易いに違いない。 ところが、ローマでは、不思議なことに、反時計回りであるのに、左優位、右優位の両方があったようなのだ。ラテン語では、デクステルdexterは右であるとともに、器用な、適切な、好都合ななど、よい意味を持つのだが、シニステルsinisterは左であるとともに、好都合な、幸運ななど、よい意味を持つ場合と、不都合な、不幸ななど、よくない意味を持つ場合とがあるのだ。 これは、ギリシアの鳥占いでは、占師は北を向いて占ったので、神々の好む東は右になるけれども、ローマの鳥占いでは、占師は南を向いて占ったので、神々の好む東は左になることによるのであって、ローマの鳥占いは、古来の様式から、前1世紀頃、次第にギリシア風の様式へ移って行ったのではないだろうか。 例えば、アウグストゥス帝は、騎馬行進に際して、姉の息子で、娘の婿でもあったマルケルスを自分の右側に、後妻の連れ子ティベリウスを左側に並べ、自分の後継者はマルケルスであることを暗 したがって、ローマが反時計回りを受け入れたのは、それと馴染み易い、左優位の時代だったのではなかろうか。そして、その後、ギリシアの影響によって、右優位へ移って行ったのではあるまいか。ラテン語のデクステルも、ギリシア語のデキシオスがその語源であろう。 このようにも考えられよう。占師は時の権力者に代わって占っているのであるから、ギリシアの鳥占いは、占師が北を向き、ローマの鳥占いは、占師が南を向いて占ったということは、それぞれ、太陽を、北極星を背にしていた、すなわち、権力者は、それぞれ、太陽、あるいは、北極星によって象徴されていたことになろう。つまり、ローマにおける左優位から右優位への変化は、星の文化から太陽の文化への変化を意味しているのであろう。そして、この変化が、第2節に記した、ローマの貨幣の刻字が、反時計回りから時計回りへ替わっていったのと、ほぼ時を同じくしているのも興味深い(図17、18参照)。やはり、ギリシアや東方の太陽信仰の影響であろうか。 このような、ローマの、反時計回りで、右優位という、変則な組み合わせは、ヨーロッパ大陸の国々に受け継がれ、カトリック教会、オーソドックス教会、それに、新教諸派も反時計回りなので、そのまま今日に至っている。イタリア語、フランス語、ドイツ語の右と左は、それぞれ、destra, sinistra; droite, gauche; recht, link であって、いずれも右がよい意味を、左がよくない意味を持っている。 英語でも、同じように、右right はよい意味を、左leftはよくない意味を持っている。しかし、アングリカン教会は時計回りなのである。ロンドンのウエストミンスター修道院では、ニュートンの墓所にも近い、北の側廊から内陣へ入り、南の側廊へ出る。 ここまでくると、時計回りの宗教を信じている人の多い地域では、例えば、日本やイギリスでは、交通は左側通行で、反時計回りの宗教を信じている人の多い地域、例えば、ヨーロッパ大陸では、交通は右側通行であることに気付く。これは、それぞれの聖所へ、向かって左から入り、時計回りして、右から出るか、向かって右から入り、反時計回りして、左から出るかによることはいうまでもあるまい。もっと簡単に、左側通行は、ロータリーにさしかかれば、時計回りになり、右側通行は、反時計回りになるだろう。 ちなみに、ミーレートスの港口に、時計回りに飾られた二頭のライオン像は、それらの間を通って港へ出入りする船が、左側通行であったことを示しているのかもしれない。 |

|

|

(図71) 我が国最初の貨幣、和同開珎(銀貨、銅貨、直径24mm、708年発行)

(図72) 我が国最初の金貨、開基勝宝(直径24mm、760年発行)

(図73)中国唐の貨幣、開元通宝(銅貨、621年発行) |

9.時計回りの日本文化これまで考察してきたように、佛教は時計回りの文化、キリスト教は反時計回りの文化であり、また、ギリシアは時計回りの文化、ローマは反時計回りの文化であった。それに、ヒンドゥー教は時計回りの文化、イスラム教は反時計回りの文化であることも付け加えておきたい。これはそれぞれの宗教の広まった地域の風土や社会からも推察されるところであろう。それでは、私たちの日本は、古来稲作農耕の社会であったから、時計回りの文化なのであろうか。 先ず、我が国最初の貨幣、和同開珎については、その刻字は、中央の方孔の上右下左の順に、すなわち、時計回りに付けられている(図71)。和同開珎ばかりではなく、いわゆる皇朝十二銭はすべて、そして、最初の金貨、開基勝宝も、時計回りである(図72)。手本になったと思われる、当時の中国の唐の貨幣、開元通宝の刻字は、上下右左の順に、すなわち、対称的に付けられている(図73)。 しかし、時代が下ると、桃山時代の天正通宝、江戸時代の寛永通宝など、刻字は対称的になるのだが、これは、中国の明の永楽通宝が、日本でも使われていて、その影響によるものであろう。 このように、貨幣の場合は、それが支配者層によって造られるものであるため、中国の影響を受け易く、それは、『古事記』や『日本書紀』にも見られるところであろう。 それに比べて、佛教の影響は、支配者層に留まらず、次第に農民層にも浸透して行った。その上、佛教の影響は、インドの稲作農耕文化から、日本の稲作農耕文化への影響に外ならず、同様な習慣、伝統が、それぞれ独自に形成されたものか、あるいは、影響を受けたものなのか、判別するのが難しい場合も多い。貨幣の刻字の時計回りもその一例であろう。 おそらく、日本独自に生まれ、育ってきたと思われる、田植の祭について考察しよう。田植は、ただ単に稲の苗を植える労働なのではなくて、田の神を迎え、豊作を祈る祭の行事でもある。そのもっとも原初的な形態を留めているのは、佐渡の北鵜島に残る車田植であろう。先ず、田の中央に苗の束を植える。これはサンバ苗と呼ばれ、田の神の依代 |

|

(図74) 佐渡北鵜島の車田植(両津郷土博物館の御厚意による) |

|

佐渡ばかりではなく、車田植の習俗は、かつてはあちこち全国的な広がりを持っていた。 このような田植の形態は、発展して、労働する人と祭る人とに分かれ、四角に区画された田に、早乙女は一列に並んで苗を植え、村人たちは田の周りを、囃子に合わせて、時計回りに、踊り巡り、労働を合理化するとともに、祭も盛大になってていったに違いない。 田植の祭がさらに儀式化され、踊りや囃子がより芸能化されると、狭い畦道は避け、田の一方、とりわけ北側の畔を広く、高く、舞台にして、そこに囃子方も並び、巫女の舞を田の神に捧げる。伏見稲荷大社の田植祭田植神事はその典型的なものといえよう。四人の巫女が、あるいは一列に、あるいは四角に並んで舞い、時計回りに動いて並び替わる。これは、舞いながら、田の四方を、時計回りに巡る様子を偲ばせるのである(図75)。 伊勢神宮の別宮 盆踊りも、先祖の霊を田の神になぞらえて、時計回りに巡る。 諏訪神社の御柱 回遊式庭園も、池の周りを、時計回りに歩む。 現代も、例えば、住居表示は、町をいくつかの街区に分けて、街区番号(番で表示)を付け、それぞれの街区に、時計回りに住居番号(号で表示)を割り振っているのである。 身近なものでも、和服の帯は時計回りに締め、洋服のベルトは反時計回りに締める。また、渦巻きの蚊取り線香も、古くから出まわっているものは、時計回りに燃えて行く。 このように、時計回りは、左側通行とともに、日本人の身に着いていて、例えば、グループの中で場所を取り替えるときなどは、時計回りに移るのが自然に感じられる。 ところが、近頃、 エスカレーターの上り下りなど、右側通行になっているところが少なくないのは困ったものだ。回転ドアーにしても、どうしてかほとんどが反時計回りに付けられていたのも、事故を多くした原因の一つだったのではなかろうか。 さて、いうまでもなく、今後に残されたもっとも重要な、そして、きわめて難しい問題は、メソポタミアとエジプトとについての考察であろう。現地を訪れる機会に恵まれるよう願っている。 |

|

(図75) 伏見稲荷大社の田植祭田植神事(伏見稲荷大社の御厚意による) |

参考文献

|

| <<< 64号の表紙へ | ↑このページの最初へ | 次のページへ >>> |

|---|---|---|

NO.64 コンテンツ一覧 |

||

| ||

| 文化広報誌 『SPAZIO』 のページへ | ||

© 2005 NTT DATA Getronics Corporation