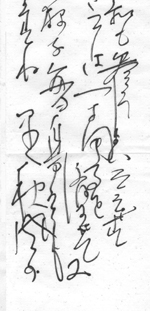

(図1) 毛筆の手紙 部分(私蔵)

▲画像 クリックして拡大

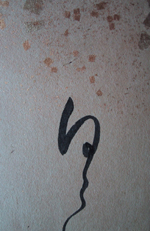

(図2) めし、菓子椀、吸物などと記された文久三年(1863年)の追善供養のメニュー

▲画像 クリックして拡大

|

|

1. 毛筆のアブストラクト

滑るように走る筆の穂先に私の目は吸い付けられ、白い紙に次々と浮びあがる流麗な線を追いかけていく。ピンと張って鋭角に折れる線、勢いや強弱のついた線、なだらかな山を描く線が擦れて消滅する。そして、線と線が互いに交差して複雑な形を造っていく。一幅の墨絵か抽象画が描かれているのだと錯覚しそうになる。だが、絵ではなく文字なのである。否、一通の手紙がしたためられているのだった(図1)。

晩秋の夕闇が包み込もうとしている部屋に座り、身をかがめて書いていた生前の母の姿が彷彿と眼に浮ぶ。彼女は残光を惜しむかのように明かり障子に身を寄せていた。筆が紙の上を先へ先へと走っていく。それに遅れまいと息をつめてしっかりと筆を持ち直す。左手の指先で、もどかしげに巻紙を繰り出していく。高揚しがちな思いをじっと押さえて一息つき、筆を休める。手紙の主のそんな心を、今もそのまま映しだしているような墨の跡。行間や余白からは息使いさえ伝わってきそうだ。手の平に乗せた和紙の温かく柔らかな肌触り、微かに墨の香りがしたようで、私は一瞬、遠い時を超えて懐かしい母のすぐ傍らに坐っているような気がした。

こんなふうに毛筆を使う人の姿を、私たちは一体いつ頃まで暮らしの中で見ていただろうか。パソコン時代の若い人達は、歌麿の浮世絵に描かれた女性あたりを想像するかも知れない。だが、そんなに遠い時代まで遡らなくても、毛筆を持つ人の姿は見ている筈なのだ。西洋伝来のハイカラなペンという競争相手が現れても、毛筆は暮らしの中から、すぐ姿を消すことはなかった。座右に置いた漆塗りの硯箪笥から使いこんだ筆をとって、出納帖や日常の書付をこまめに記したりしていたのだ。古い小さな和綴の控え帖をめくると、古びて黄色くなった頁には、仏事の日の席順や献立、檀那寺への法要・供養の出費などが、こまごまと几帳面に記されている。ここにも、あの手紙のような文字の列が並んでいる。抽象画のスケッチみたいな黒い列は、だが次の瞬間、見る見るうちに文字に変身していく。めし椀、吸物椀、菓子椀……。文字は次第に声となって耳の奥から響いてくる。どうやら供養膳のメニューらしい(図2)。膳に並んだ吸物や菓子の椀はきっと漆器だっただろう。そういえば漆器も、毛筆の手紙と同じように、久しく日本の日常の暮らしから姿を消してしまった。明治生まれの母は、大正、昭和、平成と四世代を生き、毛筆や巻紙、漆器をごく身近に置いた最後の世代の人だった。

2. 源氏物語と異国人

フィレンツェで「日本美術工藝に見る文学の影響」というテーマでシリーズ講演会が企画された。源氏物語が工藝品に与えた影響について、私が担当することになった。だが、引き受けたものの、この名作を愉しんで読んだ経験がない。不安であった。私に限らず現代の日本人は、古文、それも活字になったものさえ、すらすらと読めない。ましてや、源氏物語詞書などを読める人はごく稀だ。だが、この長編物語は早くから、ほぼ全巻が欧語に翻訳され、それを読了した外国人は少なくないのである。私の前に「源氏物語絵巻」を講演されたP先生は三回も通読したという。そして、読み直すたびに新たな感動を得たと話されるのだ。講演会でもP先生の感動が直に聴衆に伝わるので、会場は生き生きとした雰囲気だった。感動を共有することこそが、馴染みの薄い異国作品に開眼するきっかけとなるのではないか。自国の文学なのに感動を持って読んだことのない私は、いったい何をどう話したらよいのか(註1)。迷ったあげく、私は現実問題をそのままテーマにして、少し掘り下げてみようと考えた。日本の古典を読むのが著しく困難である原因から、日本文化の特質を考え直してみたいと思ったのである。

いよいよ当日、「源氏物語詞書」が会場スクリーンに映し出された。繊細な金銀装飾が施された料紙に、流麗な墨文字が並んでいる。聴衆から、ため息が漏れる。ひと時、感動を共有してから私は口を切った。「残念ながら、私も含めて多くの日本人はこの能筆の詞書を読めないのです。皆さんと同じように異邦人なのです」。予想通り、聴衆から戸惑いの反応が返ってきた。何世紀もの長い時間が、東西世界の隔たりを越えてしまったのか。逆に過去の日本人が共有した言語や環境を、日本人は既に共有していない。

|

|

(註1)

Prof. G. Peternolliの演題:"Genji monogatari emaki: un esempio insuperato di rapporto fra pittura e letteratura". 2004年4月/筆者の演題:“Tradizione letteraria del Genji Monogatari in lacca, Genji-ko e calligrafia”. 2004 年5月 於:フィレンツェ・元東大センター

|

(図3) 北野恒富作 下図 スケッチ(私蔵)

▲画像 クリックして拡大

(図4) 花朝筆短冊 部分(私蔵)

▲画像 クリックして拡大

|

|

紫式部が十一世紀初頭に『源氏物語』を執筆して、約一世紀後の十二世紀前半までに最古の「源氏物語絵巻」が完成されたとされる。当初は、数巻の長巻であったと推定されているが、現在は、十九図とそれに関連する詞書、断片が残り、保存上の理由から分割されて額表装に改まっている(註2)。伝世するのは僅かな部分であるわけだが、それでもかつての華麗な絵巻の世界は、充分に想像できる。源氏物語はその後も、土佐派の絵師などによって描かれ続け、能や歌舞伎の題材から、現在ではアニメやテレビででも繰り返し活用され、健在である。まさに日本文化の源泉として、大きな息吹をあらゆる分野に吹き込み続けている(図3)。だから、こんな古典を避けて伝統を語るのは難しいのだが、すでに異国人と同一地平に立っている我々にとっては、詞書の墨文字は、むしろ金銀装飾と融合して一体化した意匠として見え、さながら美の結晶に化身してしまったかのようなのである。

3. 墨文字と金銀箔散らし

源氏物語絵巻詞書は、繊細な金銀箔ちらしで装飾されている。この技法は墨文字と絶妙の調和を醸し出すので、その後も和歌の短冊から、屏風や襖絵などを装飾する伝統技法となった(図4)。

文字を飾ることは、おそらく経文に始まると考えられ、仏教、イスラム教、キリスト教など、広く東西世界の経典に古くから見られる。経文を尊び、経文そのものへの信仰が高まり、写経が盛んに行われるようになると、単に、経文を毛筆で書き写すだけでは物足りなくなって、やがて、尊い文字を荘厳(しょうごん)するための装飾が加えられるようになり、そして美しく装飾された経典は、巻物に表装されて保管された。これが「装飾経」と呼ばれる優麗な仏教経典である。濃紺地に染めた料紙に墨を金の文字にかえて鮮やかな対比を見せる典雅な経典から、様々な装飾が経文の周囲や背景に施されるようになる。巻物を開くと、巻頭は仏の姿、蓮の花、たなびく雲などで飾られ、金銀箔が散らされ、手描き模様が加えられて、華麗な仏の世界が再現された。特に、金銀箔散らしの技法は精緻を極め、不定形のちぎり箔、四角や長方形の切箔、極細の野毛、そして金銀粉塵の砂子(すなご)は、暈しや雲形などに蒔かれた。雲母(キラ)とよばれる微塵粉の岩絵具も好まれたらしく、これで手描きされた模様は、独特のぬめるような反射光を、見る角度によって突如浮き上がらせ、眩い金銀箔散らしに混ざって殊更に見る者を魅惑するのだ。

やがて仏や天上界の意匠だけでなく、身近にみられる風景や季節の草花、仏典と直接に関係ない人物の姿も、経典に描かれるようになる。著名な「扇面写経」では、経文は経典の伝統に従い、漢文で、その文字は同一寸法の楷書体で、威儀を正して整然と並べられている。だが背景に描かれている二人の人物は、経典の内容には関係なく、伊勢物語・筒井筒の幼い主人公達の姿である。さらに、経典から人間の物語になると、源氏物語の詞書などに見られるように、楷書体が「くずし文字」になり、大きさや行、さらに行間にも自在な変化がつけられるようになる。ここで経典を飾ったあの「金銀箔散らし」が、そっくり受け継がれているのは興味深い。仏への勤行としての写経、その経典文字と人間世界の物語や和歌文字とは、明確に区別されていたと考えられるからだ。

さらに源氏物語詞書の各段の文字を比べると、筆法、文字と文字との間隔、配置、全体の構成などが明らかに異なっている。詞書は、複数の能筆によるとされるから、書家の手による違いもあろうが、それ以上に物語の筋や展開に従って、文字に変化がつけられていると考えられる。例えば、主人公の混沌とした悩みの場面では、重なり合って絡むように入り乱れる文字、静かな悟りの心境では整然とすっきりと並ぶ文字などである。毛筆文字は筆をとる人の心の動きをそのまま映しだす。物語主人公の内面や心理が能筆の心から書に投影され、自然に変化がついたのであろう。源氏物語の読者であった宮廷人は、物語の筋を暗誦するほど知り尽くしていたといわれるから、詞書は物語の筋を追うためではなく、場面ごとの名節を反芻する手引きとして、絵を眺めるように繰り返し眺めたのだろう。主人公の宿命や心理の展開に思いを廻らせながら、美しい詞書によって、物語の奥深い世界へ導かれていったに違いない。

|

|

(註2)

文化財オンライン、源氏物語絵巻参照

|

(図5) 私蔵掛軸の俳画に見る「時雨」文字(初時雨)

▲画像 クリックして拡大

(図6) 「時雨螺鈿蒔絵鞍」螺鈿文字「時雨」

▲画像 クリックして拡大

(註5) 製作当初の「初音調度」の全容がわからないために詳細は不明である

|

|

4. 隠し文字と不在

文字は素晴らしいデザイン源泉である。工芸品意匠にも頻繁に用いられ、多彩色の着物、薄闇に妖しく輝く螺鈿、金銀の蒔絵など、あらゆる素材で意匠された。源氏物語に因み「紅葉賀」、「空蝉」、「若紫」などを色糸で派手に刺繍した江戸時代の着物、古今和歌集和歌文字を螺鈿で織り込んだ鞍(註3)、いずれも絶妙である(図5,6)。「時雨蒔絵螺鈿鞍」の文字は、「葦手文字」と呼ばれ、名の通り、くねった字体であるが、この特殊な文体は、平安時代の料紙装飾に遡って意匠中に散りばめたらしい。まるでパズルか判じ物のような「隠し文字」で、おそらく遊びから創案されたものであろう。

この葦手文字は、意匠中にしばしば散らされた。最も代表的な例として「初音調度」がある(註4)。源氏物語「初音」の帖にある明石の上の和歌「年月を松にひかれてふる人に今日鴬の初音きかせよ」の歌意が意匠され、和歌文字が散らされている。徳川三代将軍家光の長女、千代姫の婚礼調度として製作され、江戸蒔絵の最高作とされている。六条院の邸内が描かれ、勾配のつく屋根のある邸が見え、この邸の周囲には外縁が廻らされて鶯や籠が見える。前庭には鑓水が横切り、格好のよい松や梅などが植えられている。肉合(ししあい)高蒔絵と呼ばれる、高低のつくレリーフ状の高度な技法で仕上げられ、背景全面に梨地粉が濃厚に蒔かれて黄金に輝き、さらに、梅の蕾には紅色珊瑚の粒が象嵌され、鶯や籠は銀の細工物も貼り付けられるという、まことに豪華絢爛な調度である。意匠に散らされている葦手文字は、岩皺や松の幹を描いている「くねり線」に紛れ込んでいる。双方のくねり線が一体となって、注意しないと見失ってしまうほど、意匠の中にうまく隠されている(図7,8)。

さて、この意匠のなかには「隠し文字」のほかにも仕掛けがある。それは「不在」と「置き換え」という仕掛けであると、私は解釈する。主題である和歌文字のなかで、「松」と「鶯」の二文字はない。松の木は蒔絵、鶯は銀製の細工物の意匠で表現され、二文字は不在である。さらに、置き換えもない文字も時にはあるようで、和歌は完成しないこともあるらしい。文字の不在や和歌文字が完成しなくても意に介されなかったらしい。むしろ、これこそが愉しみや遊びのポイントであった。不在のものを知ってこそ、環境を共有できたのだろうから。不在と見るのは、疎外された者の解釈なのかもしれない(註5)。

もう一つの不在は登場人物の姿である。もちろん東洋絵画や工藝品では、伝統的に山水や花鳥が主題であり、人物の姿は描かれないか、たとえ描かれても、山水の点景として小さく描かれるに過ぎない。だから、人物の不在はこの調度に限るわけではないとしても、不在であることに違いはない。

もうひとつ、重要な仕掛けが隠されている。それは「掛詞」である。同音異義語が多い日本語を逆手にとり、和歌や俳句の限られた音のなかに、二重、三重の意味を含ませて意味を転換し、別な内容を展開する仕掛けである。「初音調度」意匠の主題となった上述の和歌のなかにも、掛詞はいくつか含まれている。「松」と「待つ」、「初音」と「初子」、さらに、正月「初の子の日」を掛けて、本来は母である明石の上が、一緒に暮らせない自分の娘に会いたい気持ちを込めて送った正月子の日(六日)の和歌を、「初音」と「初子」を引っ掛けて「世継ぎ」誕生、つまり「初子」祈願という意味の転換を見せている。和歌本来の内容を空洞化して、吉祥の意に展開しているのである。武家姫君の教養として理想的であった王朝文化のうちでも最高峰の源氏物語を、こうして万事支障なく、婚礼調度にふさわしい意匠としたのである。以上が意匠に隠された仕掛けである。

|

|

(註3)

「時雨螺鈿蒔絵鞍」

(註4)

満三歳に満たない千代姫が、寛永十六年(1639)尾張徳川家に嫁いだ際に持参した揃いの調度である。誕生とともに発注され将軍家お抱え蒔絵師であった幸阿弥家の十代長重が製作した近世大名婚礼調度の最高峰とされている。文化財オンライン:国宝、徳川美術館所蔵「初音調度」参照

(図7) 樹木や岩皺に隠された文字「れ」(連)と「て」

▲画像 クリックして拡大

(図8) 樹木の意匠に隠された文字「初音」

▲画像 クリックして拡大

|

(図9) 朝筆短冊 部分(私蔵)

▲画像 クリックして拡大

|

|

5. 両刃の刃物

現代日本語は、表意文字の「漢字」と二種類の表音文字「仮名」の三種類の文字を交えて書く。だが、近代以前までの公文書は漢字、つまり、真の文字「真名」による漢文で書かれ、「かな」即ち、仮の文字「仮名」は、私的な詩や文学など遊びの世界と分けて使用されたのだ。日本の仮名文字は意図的に創造された文字ではなく、文字を持たなかった和語のために、必要に応じてつくられた。漢字のもつ意味は無視して音だけを転用して使用したのである。漢字の形をそっくり使った「万葉仮名」に始まり、漢字の一部からカタカナ、くずし体から「ひらがな」と二種類もの文字がつくられた。カタ仮名は僧侶が漢文を読む際に、フリをつけたのに始まったともいわれ、ひら仮名は女文字として宮廷で誕生したわけである。中国伝来の漢字には多様な字体があり、その上に日本では複数体のくずし文字である「変体かな」という多種の字が加わったのだ。繰り返される複数の展開と、意味を空洞化する点が興味深い。しかも、かな文字は一つの形に限定されず、多種の字体のまま、何世紀も使用された。公文書には漢文が使用されたから、厳格な使用は要求されず、自由であったとも考えられるだろうが、煩雑とされなかったのは不思議だ。その上に和語の音との関係で、漢字の特殊読みは少なくない。環境を共有するものでなければ、極端に難解になるのは当然である。

他方で日本の文字は、豊富な選択肢を提供したであろうから、書家は多彩な変化を自在に駆使できただろう(図9,10)。大きな恵みをもつ文字は刺繍で縫い取られたり、蒔絵や螺鈿で意匠されたり、金銀箔散らしが加えられたりして、うっとりするような美しい意匠に仕上げられていったのである。美しさと難解さという両刃の刃物ではないか? そして、この刃物の両刃は、複数の展開と不在という矛盾する要素によって、精緻に研ぎ澄まされたのではないだろうか。

|

|

(図10) 変体かな「ひ」(高田竹山著『五骵字類』西東書房 東京 大正5年発行)より

▲画像 クリックして拡大

|

|

(註6)

享保年間(1716-36)頃成立したとされる

(註7)

「香」オンライン「源氏香の図」参照

|

|

6. 香りからの展開

香木やその粉末を焚く自然な「香」は「薫物」と呼ばれているが、香を焚くという行為も、おそらく装飾経と同じように、宗教心から始まったのであろう。仏教供養具は、左右に花瓶と燭台、中央に香炉が置かれ、三具足なら香炉1、花瓶1、燭台1で、五具足なら香炉1、花瓶2、燭台2で揃える。つまり、香、灯火、花生けが基本であり、ここでも「香」は欠くことのできない重要な要素であるのがわかる。仏前の香は、やがて衣服などに焚き染められ、貴人の嗜みとなった。物語のなかでは、焚き染められた貴人の香が重要な役目を担った。まだ場面に登場しない主人公の接近や、続く場面での登場を予告し、逆に直前まで存在した主人公を、漂う残香で暗示したりもしたのである。接近する時間、空間において、人物を象徴し、漂う香の強弱によって切迫する時間や距離、さらに余韻や消滅までを繊細に演じたのである。貴人の香は、やがて「焚く香」から「聞く香」、即ち、「香合わせ」という「遊び」に発展する。つまり、個人の香から開かれた場での香へと展開をした。これが茶道や華道とともに、日本の伝統文化を代表する「香道」である。複数の香を聞いて当てる「組香」(註6)が特に盛んになり、「源氏香」が完成された。「源氏香」は五種類の香を五袋ずつ用意し、任意に五袋取り出して炊いて聞き分け、これを「源氏香図」という特殊な図(註7)で記入して答え、和歌を添えるという優雅な遊びである。「源氏香図」というのは、五本の線を組合せた幾何学的な構成図であり、線を離したり結んだりするだけで構成される。つまり、一と三が同じ香なら一番と三番、全部が同じ香なら、五本線全部を横線で繋ぎ、その逆なら離すという単純な図である。計算上から、五十二種類の図ができるが、源氏物語は五十四帖あるため、二図不足するので、初めと最後の帖「桐壺」と「夢の浮橋」は空白図で示すという図である。「源氏香図」と源氏物語各帖の内容とを結びつけるのは難しいといわれる。おそらく物語の内容とは無関係であり、別な発展と展開によって生み出された意匠であろう。

|

|

|

(図12) インク壺の源氏香図「花散里」

▲画像 クリックして拡大

(図13) 「源氏香の図」(北小路功光、成子著『香道への招待』宝文館出版 東京 昭和53年発行)より

▲画像 クリックして拡大

|

|

「源氏香図」は、すばらしいデザインであるから工芸品の意匠や和菓子、家紋(註8)などにも、しばしば用いられた。ここに挙げた二図は、いずれも「花散る里の図」であるが、漆器と磁器につけられた意匠である。漆器のほうは「煙草盆」の形をした「提げ香箪笥」で、ひとひねりある粋な小箪笥である。銀製の「殻入れ」、「灰入れ」、「提手」が上につき、下は引き出しになっていて、飛び交う鶴と葦が正面に蒔絵され(図11)、「源氏香図」が透かし模様で蒔絵意匠と銀製「殻入れ」裏に入っているおしゃれな意匠だ。伊万里の磁器はインク壺であり、側面中央に朱色で「源氏香図」が無造作に意匠されている(図12)。

「源氏香図」は文句なく完璧な意匠美で我々を魅了するが、もし、香との結びつきなどの由来を知らなければ、毛筆の黒い文字列と同じようにアブストラクト意匠と間違ってしまいそうだ。物語や和歌文学の教養を源泉にした優雅な遊びのなかで、飛躍や展開を繰り返すうちに、純粋な装飾美として凝結した結晶であろうか(図13)。

だが、意匠美への展開をさせる動力は、一体どこから生じるのだろうか? 蓮の花弁の奥を覗くと、限りなく次から次へと蓮の花が生じてくる世界のようにも私には思えたりする。蓮華蔵宇宙にみるようなエネルギーかもしれない。

|

|

(註8)

常盤国の佐竹氏が「花散里」図を替文として家紋に使用した

(図11) 蒔絵香箪笥の源氏香図「花散里」

▲画像 クリックして拡大

|