子宮。女性に固有のこの臓器は、男女の交わりによって受精した胎児を育み、出産によって子孫を残すという生命の存続に欠かせない役割をもつ。また母の胎内にあった遠い記憶は、無垢な魂を包みこむ永遠の揺籠への回帰願望として、無意識のうちに心身に刻み込まれるという。肉眼では見ることのできないその神秘の花園は、造形美術では、百花繚乱の楽園や、生命の泉などの象徴的なかたちを用いてあらわすほかはなく、実際、キリスト教美術では、マリアが処女にして神の子を宿したこと、すなわち、マリアの穢れなき子宮は、旧約聖書中の「雅歌」の美しい詩句にならい、「閉ざされし園」「封じられた泉」として描かれ、中世の象徴主義の白眉ともいうべき図像を生み出してきた。

しかしもし、子宮を透視できたなら。そしてその透明な子宮に、小さな子供の姿が見えたなら。今日のような科学技術のない、夜ともなれば漆黒の闇に閉ざされていた中世の小部屋で、想像をたくましくしてみよう。目の前の粗末な机の上には、それぞれ赤葡萄酒と水を入れたフラスコ、パンとチーズが置かれ、蝋燭の炎がゆらめく中、二人の女性の姿が浮かび上がる。

従姉妹のエリザベツの肩にやさしく右手をかけるマリアと、胸に手を当てるエリザベツ(図1)。二人はもう片方の手を重ねあって、互いの懐妊を慎ましやかに喜び合う。彩色、鍍金のくるみ材の木彫は、見事に柔らかい感情を伝えている。その二人の腹部は穴がうがたれ、そこには水晶がかぶせられて、お腹の中の嬰児が見えるように工夫されているのである。信者の願いが水晶として結晶したと見るべきか。

「あなたは女の中で祝福されたかた、あなたの胎の実も祝福されています。主の母上がわたしのところにきてくださるとは、なんと光栄でしょう。ごらんなさい。あなたのあいさつの声が私の耳に入ったとき、子供が胎内で喜びおどりました。」(第1章39-45)

聖母マリアに詳しい『ルカ福音書』は、マリアが大天使ガブリエルから神の子の懐妊を告げられたのち、同じく神のお告げによって子を宿したザカリアの妻エリザベツのところにはせ参じたようすを、このように伝える。受胎告知として知られる場面に続く、マリアの喜びのエピソード「聖母のエリザベツ訪問」である。

ふつう、二人の女性が向かい合い、あるいは肩を抱き合う姿を描くこのエピソードについては、キリスト教中世も黄昏を迎える頃、神秘的なヴィジョンを驚くべきリアリズムで描いた美術があらわれる。腹部に水晶をはめ込んで胎内を映す木彫もさることながら、胎内でよろこび踊る子を描き出すのだ。

15世紀初頭にライン河中流地域で描かれたとされる祭壇画の翼部では、やや背をまげた年老いたエリザベツが、うら若いマリアと手を取り合って慈しむ(図2)。二人の頭上には聖霊の鳩が舞い降り、背景の岩山の左右から天使たちが祝福している。そして、彼女の細身の上半身には不釣合に、腹部は大きく膨らんでいるばかりか、そこにまるで、アップリケのように、マンドルラ(アーモンド型の光背)がついていて、その中に幼子が描かれているのである。

右側のエリザベツの胎内に宿るのは、のちにイエスに洗礼をほどこすヨハネ。洗礼者聖ヨハネは、胎内においてすでに、左側のマリアの胎内に宿るイエスに向かってひざまずき,祈りを捧げている。

これら胎児の描写は、マリアの懐妊を示す図像に似る。たとえば15世紀のライン河中流で描かれた糸を紡ぐマリアを夫ヨセフが覗き込む絵では、マリアの腹部に、聖なるものをとりまく光背であるマンドルラに囲まれた幼子イエスの溌剌とした姿が描かれている(図3)。

キリスト教美術の成立と展開に限ってみれば、マンドルラは、円形の枠組み、つまり円環の中に時空間支配者であるアイオーン、ミトラ、クロノスなどの神を配する古代異教の図像に端を発する(図4)。たとえば、6世紀の聖遺物に描かれたイエス昇天場面のように、オランテという両手を挙げた祈りのポーズをとる聖母マリアの上方に円環、すなわちマンドルラに囲まれたイエス像が描かれている(図5)。

また7世紀のローマ、サンタ・マリア・アンティークァ聖堂の壁画では、聖母マリアを中心に、向って右にマリアの母アンナを、左に従姉妹エリザベツが描かれ、アンナとエリザベツは頭光をつけた子を抱き、マリアはマンドルラに囲まれたイエスを抱いている(図6)。それはまるで、古代ローマでもてはやされた肖像を描いた盾のようにも見える(図7)。マンドルラの起源は、このような肖像盾(イマーゴ・クリペアータ)にも求められるのだ。

やがてこれは、オランテのポーズをとったマリアの胸部に円形(メダイヨン)が描かれ、そこにマリアと同じポーズをとった幼児イエスの半身像が描かれるタイプへと展開してゆく(図8)。ビサンティン世界で「プラティテラ型の聖母」と呼ばれるこのタイプは、「それゆえ、わたしの主が御自ら あなたたちにしるしを与えられる。見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み その名をインマヌエルと呼ぶ」との旧約聖書「イザヤ書」(7章14節)の記述にもとづく「しるし」、つまりは「予兆」の表現である。見えざる子宮を可視化するしるし、見えざる胎児を予め示す図像であり、これもまた、マンドルラのさらなる機能を示す。

かくして、透視された子宮は、アーモンド型の光背マンドルラの形に似てイエスの像を囲み、その子を神格化し、聖化しているのである。

さて、キリスト教美術の流れに沿って足早に子宮を透視してきたが、子宮はどのような形の臓器として知られ、その中で胎児はどのような姿をしていると考えられ伝えられてきたのだろうか。そもそも、これまで視た胎内のイエスの姿は、すでに胎児ではなく、胎内から出て成長を始めた幼児の姿である。

しかし、先のエリザベツ訪問の主題に例をとるなら、もうひとつ、きわめてリアルな胎児像が、15世紀初めに刺繍布として制作されている(図9)。年老いたエリザベツとマリアが抱き合うその場面は伝統的なのだが、彼女たちの腹部に現れた胎児は、まさしく胎児のように頭部を伏せて丸くなった姿で表現されているのである。刺繍は当時、女性の仕事とされ、この作品の出自とみられているスペイン北部でも盛んに制作されていたが、布という性質上、多くの作品が失われてしまった。それでも今日、同じく透けた子宮を描いた数点の布が、主にドイツで知られている。女性が安産と子供の成長を願って、一針一針、丹念に刺繍したその作品には、深い愛情が託されているとみられる。

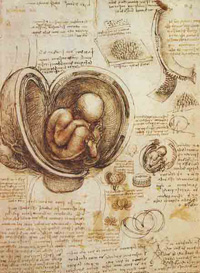

ところで、このうずくまるような胎児がレオナルド・ダ・ヴィンチの子宮と胎児の解剖図を想起させるように(図10)、多分に、こうした絵図は医学と密な関わりがあったと思えてならない。

子宮と胎児の描写のルーツを求めるにあたって、後世まで燦然と光を放ち、私たちを導いてくれるのが、産婦人科学において大きな業績を残したソラヌスである。

小アジアはエフェソス出身のソラヌス(98年-138年頃活躍)は、アレクサンドリアで医学を学び、「パックス・ローマーナ」(ローマの平和)を築いたトラヤヌス帝とハドリアヌス帝の時代にローマで活躍した医者である。彼は、疾病症状を観察し分類して、方法学派の治療を基盤にして体系的な治療法を築き上げたが、わけても産科・婦人科において傑出した医学書を残した。ことに『産婦人科論』には原典が残る一方、『急性および慢性病の病理と治療法』については、5世紀末、北アフリカのヌミディアのカエリウス・アウレリアーヌスがラテン語の普及版を著し、さらに『産婆問答集』については、6世紀には、南イタリア、あるいは同じく北アフリカ出身のムスティオがラテン語に翻訳し、胎位の挿絵が添えられたのであった。これらの産婦人科に関わる医書は、翻訳者たちがその著作権を主張し続け、実に19世紀末にソラヌスの原典の古写本がパリで発見されるまで、模倣や複写であることが知られぬままになっていたという。

そのソラヌスの著作に添えられた挿絵が載るもっとも古い、かのヴェサリウスを生んだブリュッセルに保存されているムスティオ写本と呼ばれる900年頃のカロリング朝写本を見てみよう(図11)。

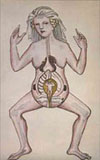

そこには、角の生えたフラスコのような形をした子宮の中で、思い思いのポーズをとる胎児がいる。いや、胎児というより小人に見える彼らは、自在に手足を伸ばし、時には悩ましげな表情さえ浮かべている。ソラヌスは、子宮を、性交時と月経時にのみ開くコップ状の器官と考えていたのであった。

キリスト教中世の医学は、ギリシア語の文献をラテン語に翻訳していた南イタリアの修道院が、主にその知識と実践の伝統を担い、修道院医学の伝播に寄与したが、ギリシアの伝統を受け継ぎ、温泉に恵まれた風光明媚な土地サレルノに、9世紀頃、医学校が創設されると、躍進の時代を迎えた。修道院ではなく俗人によるサレルノの医学校では、産婦人科は発展をとげ、『サレルノの女たち』や『女たちのトロトゥラ』などの名で知られる助産婦の手引き書が書かれたのである。そしてそれらには、ソラヌスの『産婆問答集』の内容が盛り込まれているという。

古代ローマの名医ソラヌスの産婦人科論が、こうして南イタリアに継承され、中世を通じて産婦人科の権威とされていたことは、挿絵の残る多くの医学書からもうかがい知れる。たとえば、13世紀末頃フランスで著された医学論集には、中世医学の牙城のひとつであったモンペリエ大学の医学論の他、『女たちのトロトゥラ』や『ニコラウスの処方集』『クレオパトラの婦人科論』など、サレルノで著された産婦人科書が含まれており、その挿絵として、フラスコの形や胎児の表情などは異なるものの、明らかにソラヌスの著作に添えられた挿絵をアレンジして用いていることがわかる(図12)。

こうして、あたかもマンドルラの中でポーズをとる幼子イエスのような胎児たちは、16世紀まで存続し、いわば、胎児のモデルを形成していったのである(図13)。

しかし、あのレオナルドが描いたような、身体を丸める胎児の姿が描かれなかったわけではない。ペルシアのマンスール・イブン・アームドが書いた『解剖学書』では、しっかりと目を閉じた、か細い胎児が描かれているのだ(図14)。ギリシアの学問を継承し、アラビアで展開した医学は、もうひとつの源泉となって西ヨーロッパに流れ込み、おそらくは胎児の表現にも別の様相を与えたと見られる。

たとえば、このようなカエルのごとく四肢を開いた一連の解剖図が妊婦にも適用され、かつ、その子宮と胎児の描写はムスティオ写本に負っている図もある(図15)。しかし中でも最も驚嘆すべきは、中世スコラ哲学の巨人のひとりアベルトゥス・マグヌス(1200ないしは1193年以降―1280)の自然学的著作のひとつ『動物誌』の挿絵であろう(図16)。

画面右やや下のイニシャル(大)文字の中には、妊婦が二人横たわり、一人は一胎児を、もう一人は双子の胎児を宿しているが、それらの胎児は、ペルシアの医書に見るように、両手で顔を覆い、膝を折ってうずくまるように、開かれた子宮に宿っている。さらに挿絵画家は、欄外の下方に、古代以来の出産の伝承にならって、五つ子を孕んだ女性を、その上方に三つ子を描いたのであるが、空想をふくらませてその上には、なんと24人の胎児を孕んだ、やや困惑した表情の巨人のような女性を描き添えてしまったのだ。

胎児ならざる大きさに成長した胎児たち。それは、解剖に供される妊婦の死体が稀であったために、胎児を見る機会がきわめて少なく、むろん、正常に発育を遂げている子宮内の胎児を見ることができなかった時代の想像が開かせた、子宮という花園に生きた子供たちであった。そして彼らは、キリスト教美術における胎内の神の子イエス像に少なからぬ影響を与えたとみられる。

俗人の医学校が発展を遂げてゆくかたわらで、修道院医学の最後の花となったビンゲンのヒルデガルドの幻視は、子宮と胎児への関心が、とりもなおさず、神の神秘の業に結ばれていることを教えてくれる(図17)。

ヴィジョンは次のごとくである。天上に展開する無数の目をもつ四角い光輝は神の全知をあらわし、その中央を、まるで朝焼けの空のような赤紫色の光輝が貫く。いわば天上のこの母体から、炎のような魂の球体が発せられて、女性の胎内に宿る胎児に生命を与える。その周囲で人々がもつ鉢には、滋養に富んだチーズが入っているが、中にはすでに腐敗が始まり、悪魔が手を差し伸べているものもある。脂肪分の高いこのチーズは精液をあらわしており、そのさまざまな状態は、やがて生まれ出る人間の性向を規定するのである。運命論的なヒルデガルドのこの幻視の挿絵で、しかし重要なのは、大宇宙マクロコスモスと人体という小宇宙ミクロコスモスとの照応が奏でるハーモニー、天上の音楽を、母のみならず胎児も、天まで伸びる臍の緒を通じて感じ取っていることであろう。

「この著作は人間の妊娠をもって始まらねばならぬ。そして子宮の様子、胎児がどのように住まっているか、どのような順序でかれはその中に入り込むか、うごめいたり栄養をとる方法、その成長、成長の一段階から次の段階までにどれだけの間隔があるか、何ものがかれを母体の外へ押し出すか、どういう理由で往々かれは適当な時に先立って母胎から出てしまうかを述べなくてはならぬ」(杉浦明平訳)。

生体の発生に強い関心を抱いたレオナルドは、解剖の最初になすべきことをこのように記し、さらに「女性の中には子宮とその胎児のゆえに、偉大な神秘が潜んでいる」として女性への関心が解剖学的なもの、真理探究のためであったことを語っている。子宮の描写については、牛のそれを模したとされていて、如何に妊婦の解剖体を手に入れることが困難だったかが伺われるが、胎児の方は、これまで見てきた中世医学の描写から抜け出て、はるかに写実的になっていることがわかる。レオナルドは、人間を機械とみなし、その機械を動かす原理を追求しようとした。彼の人間研究は、自然界への洞察と同じく、神の創造の業を知るための、かつ、それに匹敵する人間の技術を精錬させるための作業だったのである。

そして神の業の探求は、同じ時代に、ひとつのフラスコを通じて行われていた。そこでは、人造人間、ことに錬金術の世界でホムンクルスと呼び慣わされる生命体が生み出されていたのである。

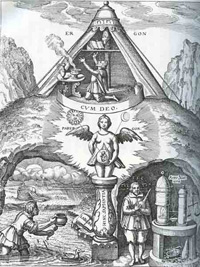

ホムンクルスの誕生に至る過程を描いたある錬金術の挿絵(図18)では、画面上で錬金術師がテント(幕屋)の中で神と共にあれと祈り、下方左側の洞窟では、地下の雨降る雲間から太陽があらわれ出で、錬金術の作業、つまりは労働の結果としての光の誕生と水のほとばしりをあらわし、右側では、作業の象徴でもあるフラスコを指し示す錬金術師が「自然の技」と記された洞窟の中に立つ。そこに何が入っているのか、それを示すのが、画面中央で「これこそ知恵なり」と記された台座に立つ処女の胎内でうずくまる胎児である。さらにこのホムンクルスは、太陽と月の結合によって創造されたことが明示されている。

錬金術の世界を貫くのは、けっして難しい思想ではない。それは、全宇宙のあらゆる事象現象はひとつの原理から創造されたとみなし、その原理を宇宙エネルギー、世界霊魂として捉え、それを地上において実験的に模倣創造するという発想である。しかし世界霊魂の具体的あらわれ方は多様で、それによって世界の諸相が形成されるし、錬金術と総称される作業も、医術、冶金、化学など、今日でいえばさまざまな分野に及び、さらには、作業が秘密裏に行われると伝承されるゆえに難解きわまりないものとみなされている。ことに、世界霊魂を凝縮した「賢者の石」と呼ばれる代物が実際に何であるのか明らかにされてはおらず、賢者の石を手に入れる過程、すなわち「大いなる業」をさまざまな象徴によって語り、図像化しているために、その難解さはいやましている。ホムンクルスをまた、「王と王妃」の結合によって誕生することを描き出した挿絵もある(図19)。

「金」を造ることができるという風聞のために「えせ」錬金術師たちが輩出した16世紀においては、インチキや詐欺の代名詞ともなってしまった錬金術師だが、そうした実態はともあれ、ホムンクルスは、錬金術の作業のためには欠かすことのできない「哲学者の卵」、つまり、水晶で作られた球形のフラスコの中で副次的に発生する人造人間であり、人間を創造した神の業を手にしたことを示す証なのである。

ホムンクルスについては、おそらく、ゲーテの『ファウスト』を通じて最も知られることになったのであろうが、それが錬金術的医師パラケルススに影響を受けていたことも、つとに知られるところとなっている。

パラケルスス、本名テオフラトゥス・フォン・ホーエンハイムは、1493年末、シュヴァーベンの貴族出身の医師ヴィルヘルム・ボンバスト・フォン・ホーエンハイムを父とし、スイス人を母として生まれた。父親は錬金術にも精通していたと言われ、パラケルススもフェッラーラのみならず医学の牙城パドゥヴァ大学などイタリアの伝統的医学を学んだものの、これまた医学にすぐれたモンペリエ大学のある南フランスからスペイン、ポルトガル、パリ、さらにイギリス、ストックホルム、ロシア、ポーランド、ハンガリー、スロバキアなどにおよぶ10年余りの遍歴の旅を経た後、ザルツブルクに居を定めている。パラケルススは、古代の医者ケルススの名にちなんでつけたギリシア名である。

医学の古典的伝統を学んだ彼は、けっしてそれに満足することなく、冶金術、化学、薬草、温泉の効用など、大学の形式的な医学では学び得ない実践と民間療法を加味した独自の医術を開拓していった。錬金術師といわれるゆえんは、そうした枠組みには収まりきれない知識と経験の集成を体得したがゆえのことであった。

しかし真の錬金術師とはそればかりではない。専門化し、細分化した近代科学・医学が捨て去ってしまったもの、すなわち、神への信仰に裏打ちされた総合的・総体的・全人的な技、テクノロジーを身につけた者の謂いなのである。なぜ人間は生まれ、生き、そして死ぬのか。その生命現象を支配し、あるいは操り、つまるところ仕組んだのは誰なのか。そこに神の神秘にして偉大な業をみる。そしてそれを信じ、その健全な状態からの逸脱に観察を向けて、快復に全身全霊を注ぐことこそ医師の使命としてあらゆる手段を講じる。そのような人格が医師に求められるものであるなら、医師と錬金術師はきわめて似た使命を帯びた者といえよう。

パラケルススはまさにそのような人物であり、まったく謎めいた人物、いかがわしい錬金術師といわれる一方、まるでヒポクラテスの再来のような、すぐれて経験主義的、かつ伝統と偏見にとらわれない新見地を提示する力量のある、全人格者としての医師とされているのである。しかし、学の世界は往々にして保守に走る。自身の論が伝統にのっとっていること、その正当性に権威が与えられていることに安住して、それが脅かされることに対して極度の警戒心を持つ矮小な者たちの牙城である大学に、パラケルススのような人物が受け入れられるはずはなかった。大学の職を追われてなお、自身の医療を追及し、貧苦のうちに没した彼は、しかし、医学の歴史を刷新する見識を内蔵させていたのである。

とまれ、パラケルススの医学理論は難解であり、かのホムンクルスの養育については、いかにパラケルススの赤ひげ的な医者像に賛同しつつも、しばし眉をひそめかねない。その養育法は以下のごとくである。

「すなわちまず、一人の男の精液(スペルマ)が、封印した蒸留壜中において、最高の腐敗物、馬糞(ブエントレ・エキノ)とともに、四十日

長い引用であるが、澁澤と種村という先見的な両氏の訳文をあえて紹介することで、ゲーテに登場し、生成の神エロスの深い懐に帰してしまう、あの燃えるような生命体ホムンクルスの姿が偲ばれよう。

中世キリスト教は、人間は神の似姿でありながら、原罪を犯すことによって欠陥のある存在に貶められてしまったとする。すなわち、知の光明から無知の暗闇へ、自由意志から欲望による翻弄へ、身体的な完全さから虚弱で不完全へと転落したとみなす。しかし、無知は知恵・知識によって、欲望は徳目によって、そして身体的な脆さは技術によって補われるとされていたのであった。そしてその実践は、全能の神への回帰をめざすというキリスト教伝統の修道に他ならない一方、知識と技術を重んじる科学への道を切り開いていったのである。ホムンクルスは、その過程で誕生した神の全知と人間の技術の結晶なのだ。

科学がめくるめく発展を遂げる近代に至り、解剖図はより精緻になり、やがて写真が取って代わる。その近代の黎明期にあって、人体という闇を照らし出す最後の光彩を描き留めたジャック=フェビアン=ゴーティエ・ダゴティの妊婦の図を見るとき(図20)、試験管ベイビーの可能となった今日の私たちの身体の奥底に、決して人知の及ぶことのない神秘の花園が潜んでいることを想うのである。

主要参考文献

SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次

- 身体をめぐる断章 その(1) ―― 足 no.52(1995年12月発行)

- 同上 その(2) ―― 足―下肢 no.53(1996年7月発行)

- 同上 その(3) ―― 背中(1) no.54(1996年12月発行)

- 同上 その(4) ―― 背中(2) no.55(1997年6月発行)

- 同上 その(5) ―― 乳房 no.57(1998年6月発行)

- 同上 その(6) ―― 手―創造の手 no.58(1999年4月発行)

- 同上 その(7) ―― 手―癒しの手 no.60(2001年3月発行)

- 同上 その(8) ―― 手―不信の手[身体の内部へ] no.61(2002年4月発行)

- 同上 その(9) ―― 剥皮人体 no.62(2003年4月発行)

- 同上 その(10) ―― 愚者の石の切除 no.63(2004年4月発行)

- 同上 その(11) ―― 内臓 ― 人体のモノ化 no.64(2005年7月発行)

- 同上 その(12) ―― 肝臓の不思議 no.65(2006年6月発行)

- 同上 その(13) ―― 体液の驚異 no.66(2007年6月発行)