水は低きに流れ、人は快に流れる

昨今の健康ブームはこれまでにない様相を呈している。「科学化」しているのだ。さまざまな食品や薬品、それぞれの成分と効能を実験的に披露する宣伝は、TVやネットなどによって情報化社会を駆け巡り、以前では望むべくもない知識が一般人のものとなっている。

スポーツ・ドリンクと称する飲料水は、その極みにまで開発された製品であろう。実は私も「スポドリ」の熱烈なファンで、習慣としている水泳の前後に、ほぼすべてを試飲してみた。スポーツ選手が「これは」と言えば、「そうか」と試す。幼い頃からスポーツにのめり込んでいた私の情熱はすでに、過ぎ去りし日々への憧憬を誘う疼きとなって身体に残っている。それゆえか、スポーツ選手の研ぎ澄まされた身体には、血潮が騒ぐほどの魅力を覚える。その彼らが、「楽しんでやって、勝ってきます」などというのを聞くと、昔は「楽しんで試合に行く」などとは考えてもみない、口から出るはずのない発言だ、と時代の変化を痛切に感じる。「がんばる」「耐える」。そうした根性ものがもてはやされ、それが当たり前の時代に走り、泳ぎ、飛んでいたからだ。

しかしふと思う。「楽しんでスポーツをやる」「気持ちよい」と言っているのは彼らばかりではない。多くの人々が「快」を求めているのだ。それは、物のない時代、働くことが美徳とされた時代を経て、物質的な豊かさから精神的な豊かさを求める時代へ移行したからであろうが、それだけではあるまい。「快感」を、身体が知ったのである。おいしい、気持ちよい、そして、癒される。自分の心身が心地よいと感じる状態を求めて、人々は生活形態を変えるまでに至っている。

身体内部の環境も外部の環境も共に快適であることは、生命体としても文化的存在としても素晴らしい。それはそれでよい、と思うのだが、最近ひとつ気になるのがデトックスである。解毒、毒出しとして知られる療法だ。たまねぎなど解毒効果の高い食物やサプリメントを摂取したり、温水浴、リンパ・マッサージなど、数々の施療法が唱えられている。ことにアメリカで「進化」したこのデトックスの目的は、つまるところ、代謝機能を高めることにある。複合汚染の現代社会にあって、私たちの身体は、いやでも有害物質を取り込まざるをえず、自ずと身体の自然な機能が低下し、新陳代謝が悪くなり、さまざまな生活習慣病を抱え込む。その取り込んで蓄えてしまった物質を体外に出す、その発想がデトックスの根底にある。体内に取り込んだものがすべて有害とは限らないわけであるから、医学的にはなかなか実証できない療法とされ、批判的な見方もあるが、少なくとも、多くの人がデトックスに励んでいる。かつては、栄養のあるものを摂取することが、健康と富の象徴であったのが、今度は「出せ」というわけだ。「快」を求める人間の方向性が、「進化」を求めてきた、通念の歴史的変遷に逆行し始めたのである。

ヒポクラテスと体液病理説

通念による歴史的変遷としたのは、そうではない、苦行僧など宗教的・精神的修業に心身を投じる人々の歴史が一方であるからだ。そこにはつねに「苦」が伴い、それは、先に言うところの通常の「快」の希求ではない。そして彼らの「苦」の果てには、聖なる境地「脱我」があり、そこで獲得されるのは一種の「快」である。しかし、ここでは、その究極の快とは次元の違う「快・楽」を、問題としたい。

さて、「出す」という観点からの実践的医学の原点は、この連載でも何度か登場している古代ギリシアの名高き医者ヒポクラテスに遡る。紀元前5世紀の後半、小アジア(現トルコ)の西、エーゲ海に浮かぶコス島に生まれた彼は、医神アスクレピオスの療法を信じ、実践する、医者のギルド「アスクレピアド」の一員であった。各地を巡歴して医療に当った彼は、およそ観念的な自然哲学系の医学思想とは袂を分かち、臨床医としての経験を重んじた。時代はアテナイにソクラテスが門戸を開いた、ギリシア学問の全盛期であった。ヒポクラテスの名はプラトン、アリストテレスの著作にあらわれ、その教えと理念は『ヒポクラテス集典』として今日まで伝えられている。実際には後世のヘレニズム期、紀元前3世紀頃に、アレクサンドリアの図書館所蔵の医書をもとに編纂され、ヒポクラテスの自筆になるとは限らない文書の集成である。しかし、そこに、古代医学の基盤を築いた思想と実践が読み取れることに変わりはない。

宗教と不可分に結びついた呪術的医療を、臨床での観察と経験にもとづいて正し、かつ単なる理念と思弁に終始することなく、生身の身体に則した養生法を確立したのは彼であった。その基本は、症状の入念な観察と人間の自然治癒力を信じることにある。流行病患者の観察記録の一例を見てみよう。

「シレーノスはエウアルキデス家の近くの平地に住んでいた。過労と飲酒と時期を失した体練のため発熱した。まず腰痛がはじまり、頭重感と頸部の緊張があった。第一日には、胆汁性で混合物のない、泡の混じった暗色の排便が多量にあった。尿は黒色で、黒色の沈殿があり、口渇、舌は乾燥し、夜間は不眠。第二日目には高熱、排便さらに多量、稀薄で泡が混じっている。黒色の尿、夜は不快、いささか精神錯乱。第三日には一般症状が昂進。…夜には眠らず、多弁、哄笑、放歌し、自制することができなかった。……第十日には飲食をとらず、昏睡、浅い睡眠。排便は同様。やや濃厚な尿を多量に排泄し、これは放置すると殿粉状の白色沈殿を示した。四肢はまた冷却した。第十一日に死亡した。……年齢はほぼ20歳ほどであった」(註1)。

いくつもの症例から、2500年ほど前に生きた人々の死に様が浮かび上がってくる。淡々と生死の経過を追う記述には、当時、観察のみで手をこまねいていたという批判があったとされるのもうなずけるが、彼の治療は、つねに患者の本性に備わっている自然治癒力を取り戻すよう助けることにあった。診断は皮膚の色や腫瘍といった身体的変化の他、尿、便、唾液、発汗など、身体からの排泄物の形状や色によることが多く、身体的苦痛をやわらげるために催吐、浣腸、座薬などによって体液の放出を試みている。

ギリシア医学は、アスクレピオスの神殿治療を出発点とし、そこにイオニア自然哲学から展開した生理学の知識と、さらに「体育」の実践による観察と臨床が加わり、成熟していった。「体育」は、肉体の鍛錬だけでなく、身体と対話することでもある。身体との対話は、内なる自然への目覚めを促してくれるのだ。彼の観察眼は、そうした身体内部への洞察に貫かれているのである。さらに、繰り返される戦争は、医療の大いなる実践の場となったに違いない。運動し、戦う肉体を観察し、診察することで、筋肉の動きをはじめ、身体の内的動きと状態をも把握しうるようになったのである。

その治療を思い起させる作品がある(図1)。紀元前5世紀の陶器で、おそらく健康の女神ヒュゲイアと思われる女性が、杖を持った牧人の頭部を支えて嘔吐を促している図である。彼女の頭部と指を飾る葉は、嘔吐を促進する薬草であろうか。まっすぐに地面に落ちる液状の排出物、杖、衣文、それぞれの描線が呼応し、人物の涼やかな表情とあいまって、不思議な清涼感を醸している。

また、戦争の激しさや負傷の苦痛、死の断末魔の苦悶を伝える作品もある(図2)。傷口から流れる大量の血を、身をよじって見つめる瀕死の剣闘士。彼の身体からは急速に生気が抜け、死を、遠のく意識の中で実感する。こうした激しい死を、医師たちは目の当たりにし、目を覆うほどの負傷を手当てして、人体の知識を自分のものとしていったのであろう。美術は、苦痛、臭い、うめき声などのない、五感のうちの視覚だけを通じて私たちに語りかける芸術である。しかし、臭気に、怒号に、悲鳴に溢れる現実が、その背景にはあったのだ。

四体液とその排出

ところで、症例の「胆汁性」という言葉に見るように、ヒポクラテスは医学史的には「体液病理説」に立っていた。その立場は『人間の本性について』において明言されている(註2)。そこで彼は、人体はその内に「血液」「粘液」「黄胆汁」そして「黒胆汁」を有しているとし、これらの要素が適当に混合されて、力も量もバランスがとれている場合は健康であり、四つの要素の一つでも欠乏したり過剰であったり、体内で分離して他のものと混合しないと、病苦が生じるとしている。ちなみにそれに対して、身体の各器官とそれらの関係に病因を追及してゆく立場を「固体病理説」と呼んで、こちらは、排泄物の観察というプリミティヴな方法ではなく、解剖学の発達によって深化していった。

身体を作り、内部を脈々と流れる「血液」「粘液」「黄胆汁」「黒胆汁」。しかし、そのいずれもが身体に良い、というわけではない。観察にもとづくこの体液説も、今日では受け入れられていないが、少なくとも体外に出される主要な体液であることは間違いあるまい。中では血液が生命維持にとって重要であるのに対し、粘液と胆汁は悪い体液とされ、インド医学でも粘液、胆汁を病因としているのと共通している。とくにそのうち「黒胆汁」は悪しき体液とされ、それが多いとメランコリーになるという言説は、ルネサンス期以降、とくに知られるところとなった。

ではまず、なぜ、人体がこれら四つの液体から出来ているという発想が生まれたのであろうか。それは「排出」と関係しているので、少し述べておきたい。そもそも「黒胆汁」(黒い胆汁:メライナ・コレー)は、うつ状態の人の排泄物の色から名づけられたらしい。

前回「肝臓の不思議」でも書いたように、ギリシア自然哲学では、万物の根源を探求し、水、土、火、空気の四元素論を築き上げたのだったが、体液説は同じ出発点をもつ。つまり、人間は一なるものから出来ているのか、という問いである。ヒポクラテスは否と反論する。たとえば、風邪を引けば鼻から粘液が出る。傷を負えば血が出る。嘔吐すれば苦味のある汁を出す。つまり身体から出てくる液体を観察する限り、人体には大きく分けて四つの液体が備わっているという。たとえば以下のように説く。

「薬を服用し、過度の下痢、嘔吐を起こして死亡した人びとのうちで、ある者は胆汁を、またある者は粘液を嘔吐するのを見て、彼らは人間が一つの要素――その排泄によって人が死ぬのを観察したところの――からなると考えたのです。(……)しかし(……)この過度の浄化に際して、胆汁だけを嘔吐して死亡した者はひとりもなく、胆汁を導きだす薬剤を服用した場合には、まず胆汁を嘔吐し、ついで粘液を(……)そのあとで黒胆汁の嘔吐を余儀なくされ、最後に純粋な血液を吐きます。粘液を導く薬剤によっても同じことが起こります。彼らはまず黄胆汁を、つぎに黒胆汁を吐き、最後に純粋な血液を吐いて死亡します(……)」(註3)。

つまり身体は、四体液すべてによって成り立っているというのである。ここではその短絡性を云々するよりも、当時の医術の基本が「排出物」の観察にあることを心得ておきたい。身体に悪いものは嘔吐、下痢、排尿、排便、発汗、喀出、出血、化膿など、いろいろな形で体外に排出される。排出が順調になされれば、一定の期間をおいて、病気からの分かれ目である「分利(crisis,体内における病気の分かれ目を指すヒポクラテス医学の用語)」が起こり、患者の回復が望まれる。そしてそれは、「人間の本性(ピュシス)」に宿る自然治癒力によるとされるのである。

さらに彼は、これら四体液の季節による増減を具体的に指摘する。たとえば寒い冬には鼻汁や痰はもっとも粘液性となり、湿潤で温暖な春には、赤痢になったり鼻血が出ることが多く、その血はもっとも熱く鮮紅色である、と(註4)。ここに、四元素である土・水・火・空気、四性である乾・湿・熱・冷、そして四体液と四季が組み合わされた身体観が築かれてゆく。

ところでヒポクラテスのような「体液病理説」からは、病は一つしかない。つまり病とは、四元素、四性、四体液によってなる自然のバランスを失うことであり、あらゆる病状はその喪失の過程を示すものである。つまるところ病とは複数あるのではなく、医術の対象もいくつもの個々の病にあるのではない。ミクロコスモスである一個の人間存在そのものにあるのだ。その自然のバランスを回復するために過剰な体液を放出することは、浄化でもある。彼は言う。

「浄化を欲するならば、体液は流れやすい状態にされなければならない」。(註5)

心身を柔軟にし、常に快適な自然体を知ること。そうすれば過剰な体液はおのずと排出される。楽天的なヒポクラテス医学はその後長きにわたり信奉され、その誤謬がわかったのちも医術の理想として謳いあげられてきた。彼はいわば今日のデトックスの元祖なのだ。その理論はまた、今日のメタボリックシンドロームをも予示している。

「浄化されていない身体は、栄養を摂れば摂るほどおかされる」(註6)と。

体液の製造

ではこれらの体液は、どのように体内で製造されるのだろうか。

人間の身体には、脳に向かって多くの細い脈管と二本の太い脈管が通っている、とヒポクラテス医学は言う。ここで脈管とは血管、とくに静脈のことであるが、動脈と静脈の区別は分っておらず、また血液だけでなく、粘液や空気をも通す、と考えられていたという。ちなみにのちのガレノスでは、動脈は気管として気を運ぶものとされていた。

静脈の一本は肝臓から出、一枝は空脈管といって右脇腹を下に伸びて腎臓と腰部の近くを通り、下肢の内部を経て脚に達する。他の一枝は右の横隔膜と肺臓を通って上に伸び、心臓と右上肢にも分枝する。残りの枝は、鎖骨を経て頸部の右を上に伸び、皮膚に近づいて透視できるほどになる。さらに耳の近くで遮蔽されてそこで分岐し、最も太く大きい部分は脳に達し、他の一枝は右耳へ、他の一枝は右目へ、さらに一枝は鼻孔に達する。一方、脾臓から出る脈管は左の上下に延びて、肝臓からの脈管と同様の経路であるが、薄くて細い(註7)。

ここで肝臓と脾臓が人体の根幹として語られるのに注目したい。ヒポクラテスを聖医とあがめ、古代医学を集成したガレノスは、さらに、より具体的に消化と体液の製造について語っている。彼によると、人間が口からとり入れた食物は、胃腸で消化される。これを第一の消化という。そこで不要なものは下方へ捨て去り、良質のものをえり分けて静脈(今日では肝臓に繋がる門脈)へと回される。さらにこの「静脈」は、胃で処理が済んでいる養分を肝臓へ運ぶ。肝臓はこの乳び(かゆ状態)になった養分を最終的に仕上げ、体液にする。これを第二の消化という。あまった乳びは尿と一緒に腎臓から排泄される。そして体液は、肝臓から出て右半身に行きわたってゆく……。

さて、この過程で重要なのは、養分が「静脈」や肝臓の内で熱によって質的に変化するということだ。それは食物の調理にたとえられる。この体内で発生した熱が適度であれば、その熱によって血液が生じ、適度でない場合には他の体液が生じてそれに混じることになるのである。その際、より熱ければ胆汁に、より冷たければ粘液になる。度を越した熱さゆえに生成された胆汁は、胃に寄り添う脾臓で吸収されて血液は浄化されるが、脾臓の機能が悪い場合には、胆汁は煮詰まったように黒胆汁となるし、脾臓自体が、病的状態にあれば、うまく調理されない黒胆汁が身体をめぐることになるという。ガレノスは二種の胆汁を葡萄酒の発酵にたとえる。

「葡萄から圧搾されてまださほど日も経っていない葡萄酒が発酵し、それ自身の熱で変質していると考えてもらいたい。それから、それが変質するに応じて、二種の残留物が生じ、その一方は軽くて、より空気状であり、他方はより重くてより土状であって、(……)前者を「華」と呼び、後者を「澱」と呼んでいるのだと思うが、黄胆汁を(……)前者になぞらえ、黒胆汁を後者になぞらえれば、あながち間違ってはいないだろう」(註8)。

この黒胆汁は「腐食性」があり、「酸味があり」、身体を腐食させ、地面に流れ落ちればこれをも腐食させ、泡を伴った発酵もしくは沸騰のような状態を作り出すという代物なのである(註9)。

黒胆汁の毒性についてはのちに述べるとして、ここでは、粘液のゆくえを追っておきたい。粘液は熱が低いときに生成されるが、その浄化の器官は身体に備わっていないという。粘液はとくに、脳まで上昇したとき適度の冷えと潤いを与える。脳は粘液によるそうした保護がないと活動がうまくゆかないと考えられていたのである。そして脳からあふれる粘液は、鼻汁となって出る、と……。

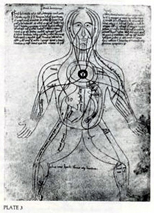

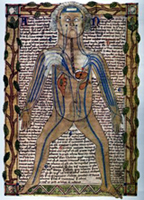

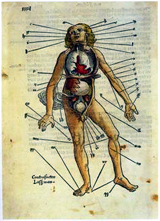

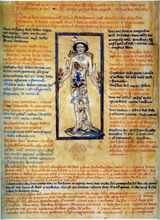

13世紀のある医学書には、静脈と動脈を描いた人体図が含まれ、そこにはガレノスによって大成され、以降ほぼ千年をかけて体系化された人体構造の一例が開陳されている。

まずは静脈図である(図3)。両手両足を開いたカエルのような人体の内部には、肺と心臓、その下に脾臓、そして右側には花びらのように先の割れた肝臓が図示され、肝臓と脾臓から出る脈は四肢に行き渡っている。一方、動脈を描いた絵図(図4)は、より簡潔である。肝臓で養分と「自然精気(プネウマ)」によって十分に調理された血液は、静脈を通じて心臓の右心室に入り、そこで一部が肺に運ばれる混合物を発散させる。また一部は左右心室を隔てる壁の極微小な通路を通って、左心室に落ちる。ここで外界から吸い込んだ大気と接し、「生命精気」を付与された動脈血になり、全身に運ばれる。そして脳に達した動脈血は「心の精気」をレテ・ミラビレから受けて神経に分配される。頭部にある魚焼き網のようなものが、レテ・ミラビレという網状組織だ。

人体全体の活動を促す重要なもの、「熱」「気」「精気(プネウマ)」については、回を改めよう。

こうして肝臓は古来、その大きさや形のみでなく、身体のなかで血液の製造と養分の吸収に深く関わるとして瞠目される臓器だったのである。体液説が今日の医学にはないこと、人体解剖図もまったく異なっていることを、ここで改めて断っておこう。しかし人間の想像力が、詳細綿密な観察を土台にして、めくるめく人体の神秘の世界を切り開いたことに感服するばかりである。

笑いと安静と腹八分

四大元素にも喩えられる四つの体液によって

私たちの身体は完全に支配されています。

すなわち、血液、黄胆汁、粘液、黒胆汁で、

後の二つは重苦しく感覚的に鈍いのですが、

前の二つはもっと快活で、鋭敏かつ陽気で、

不快の種とならずに好感をもたれるでしょう(註10)

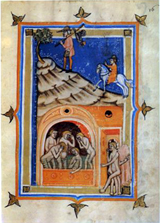

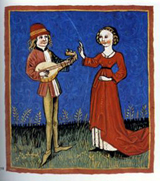

南欧の陽光降り注ぐサレルノ。ナポリの南に位置し、ティレニア海を臨むこの地は、気候よく近場に温泉も湧き出ることから、早くも7世紀には医師が集まり、9世紀には医学校が設立されていた(図5,6)。よく知られたこの西洋医学発生の地で育まれ、ヨーロッパ医学書最初のベストセラーとなった『サレルノ養生訓』では、四体液と気質をこのように謳い、それぞれの特性やその治療法について語っている。簡単に紹介しよう。

(図版は Peter Murray Jones, Medieval Medicine in Illustrated Manuscripts, The British Library,London1998より)

血液の多い多血質の人は、はしゃぎ屋で、教養とは無縁。ワインと女性とあらゆる娯楽を愛する。ずうずうしいけれど気前もよく、社交的で上機嫌。肥満になりやすく、よく笑う傾向があり、浮かれ騒ぎと音楽が大好き。黄胆汁の多い胆汁質は、気性が激しく燃えるような情熱にあふれ、せっかちで野心も強い。偉ぶって気前もよいが、しばしば意地悪。いつも大食漢なのに、やつれて見える。心臓にもっとも負担がかかる。粘液質は、太ってがっちり。たっぷり栄養をとってぶらぶら怠けていれば満足で、感覚も鈍重、精神は死んだよう。粘液から逃れようと、常につばを吐く。ただし公正。黒胆汁質(憂鬱質)は、運動も休養も社交も拒み、勤勉だが、いかなるときも孤独で物思いに耽る。本質的に疑い深く、注意深く、倹約家。憂鬱そうな顔をした小心者、といった具合だ(註11)(図7,8,9,10)。

(以上は アルバート・S・ライオンズ、R.ジョセフ・ペトルセリ『図説 医学の歴史』小川鼎三監訳、学研、1980年より)

血液は熱・湿、黄胆汁は乾・湿、黒胆汁は乾・冷、粘液は冷・湿の性をもち、それぞれが地中海気候の春、夏、秋、冬に増減を繰り返す。不足と過剰には、個人差と季節の差があり、その時々の症状に応じた処置を施すという医療の基本がある。その基本とは、まずは、サレルノのような温暖な気候と澄んだ空気に恵まれた土地を選ぶこと、そして食事療法、適度な睡眠と運動、労働と余暇のリズム、排泄と内分泌という身体内部のリズム、適切な情動生活である。「笑いと安静と腹八分」を肝要とする医術だ。黒胆汁の生成に関わる脾臓は笑いの臓器と言われ、笑いがなくなること自体、体液の停滞と濁りの兆候なのである。とくに土地と気候、睡眠と運動、食事などはヒポクラテス以来の健康維持の必須条件であり、もちろん、今日においても金科玉条として唱えられていることに変わりはない。病の如何はその実践にあるのだ。

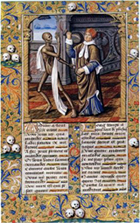

サレルノでは、こうした生活環境と身体環境のバランスを整えるばかりでなく、下剤や催吐剤による排泄を促す処置を施し、尿の色や濁りなどで体内の状態を判断する尿検査を重視した。尿検査を行うマトゥラというフラスコ型の瓶(尿瓶)は、医者のシンボルとなったのである。中世後期に一世を風靡した「死の舞踏」絵図には、必ずやこの尿瓶を持った医者が死への行列に加わり、尿瓶を見ても、もはや手立てはない、と詠じるのは、こうした歴史的背景をもつ(図11)。

そしてサレルノには、さらに重視された治療法がある。瀉血だ。これは、身体の特定の部分から血液を抜く処置であり、とくに四体液のうち血液を生命維持において重視したガレノスの提唱した治療法であった。

養生訓では、「17歳から70歳の間で血液が豊富にあれば、静脈の切開は健康的で理に適っています」と言って、9月、4月、5月は月が最大の影響力を発揮して血液が身体に満ち、放血にふさわしい時候としている。瀉血をすることによって精神と感覚はよみがえり、骨の髄まで熱くなり、頭は冴え、目は澄んできて食欲は改善され、よく眠れるようになり、体液は是正され、体内の諸器官と五感もはっきりし、発声、触覚、嗅覚、聴覚が復調すると、その効能を高らかに謳っている(註12)。

以降、前世紀に至るまで流布した瀉血は、現代でも民間療法としてわずかに残っており、実は私は、はからずも瀉血治療を受けたことがある。持病の腰椎症に苦しみ、あらゆる療法を試みた頃、溺れるものは藁をも掴むとはこのこと、ある治療院での特殊な療法が効くと聴いて、8月の暑い盛りに訪ねたのだった。年配の女性の治療師は、私が腰痛だと言う間もなく、「ここだ!」と患部を差し示し、有無を言わさず剃刀のような鋭利な刃物で数箇所傷つけ、そこに吸玉を当てて思い切り血液を抜き取った。その後、痛みばかりが身体に残り、サレルノ養生訓で謳われるような特別な効果があったとは思われないが、瀉血図を描いた医学書を見るたびに、200ccほどの血液に混じっていたどす黒い塊が、窓からさしこむ陽光に輝いていたことを思い出す。瀉血に適した位置を示した絵図は、中世以降近代まで医学書のページを飾っていたのだった(図12,13)。

こうした瀉血図はさらにゾディアック(黄道十二宮)の天体図と組み合わさり、疾患にしたがって、いつ、どこから瀉血すれば効果的かを表した「占星術的人体」として完成されていったのである(図14、15)。

万物は自然に帰る

『サレルノ養生訓』の人気と普及は、何よりも具体的で詳細な療法にあったが、むろん一朝一夕に出来上がったものではない。古代ギリシア以来築かれた四元素、四体液、四性質などを基本とする医学理論は、古代地中海の学問を受け継いだアラブ世界を経て、西ヨーローパに移入されたのである。

この古代地中海世界とヨーロッパ世界の橋渡しをした立役者の一人が、コンスタンティヌス・アフリカヌスであった。彼はその名の通り、1020年頃、北アフリカのカルタゴに生まれ、ほぼ40年にわたってシリア、インド、エジプト、エチオピアを旅し、医学の文書をしたためた。イスラム教徒であった彼はカイルアンで、イブン・スィーナー(アヴィセンナ)と並んで名高いペルシア人の臨床医アル・ラーズィー(ラーゼス)、そしてエジプト出身のユダヤ人イスハーク・アル・イスライーリーらの著作を知ったとされる。ついでキリスト教徒となった彼は、1079年頃サレルノにわたり、ついにはモンテ・カッシーノのベネディクト会修道院にこもって翻訳に務め、1087年頃没している。

コンスタンティヌスは、『メランコリアについて』という論文をアラビア語からラテン語に翻訳して、サレルノ医学校で自身でも講義をし、メランコリー理論の展開に大いに貢献した。

メランコリーは古代以来、基本的には黒胆汁の過剰による身体的病であったのだが、彼は「メランコリーの症候と害は心に及ぶ」とし、さらに心因や精神状態、倫理的態度などが黒胆汁の色を濃く、ないしは薄くするとして、心身論としてのメランコリー理論の扉を大きく開けたのだった。コンスタンティヌスは、メランコリーは、黒胆汁の蒸気が脳へ上がって理性を混乱させ、「ありもしないものの想像」が生じた状態という。このとき心臓も「恐怖にさらされ」、不眠、痩せ、性的不能などの身体的障害が誘発される。むろんサレルノ養生訓で基本とする気候や食事、運動や休息など外的内的環境の整備は、予防と養生の前提条件だが、それが損われたり、とくに液体の摂取と性生活の不養生が心的に影響を与えるという。さらに大きな原因としては、精子と月経血の腐敗、胎児器官の発達障害があげられる(註13)。そして発病は、それを受け入れる体質にも原因があって、健康でない、こうした特別の体質がいかに形成されるか、観察し、記録すべきとするのである。

メランコリー理論がルネサンス期にさらに展開し、それが天才と狂気のしるしとなるのには、まだ時を待たねばならない。しかし、コンスタンティヌスが行なったメランコリーの定義は、古代からもっとも多くの人々を苛むとされて、哲学・医学の課題となっていたこの病気を浮き彫りにしている。それによるとメランコリーとは、「何か存在しないものによって襲われると信じることで」あり、また「心を支配する猜疑であって、そこから恐怖と悲哀が生じる」病気なのである(註14)。

ささいな幻聴幻覚はもとより、天球が崩れ落ち、天地が裂けて暗黒に飲み込まれる、といった妄想は、古くから人々の心身を悩ませた。世界の崩壊が現実となりかねない現代にあって、思えば、メランコリーは生活習慣病に優るとも劣らず、深く人々を蝕む病気なのかもしれない。欲望の肥大化した現代にあって、偽善と殺戮の狂気に走る人間もいれば、電脳的「繋がり」によって結ばれる仮想現実にのみ生きる人々、また、しゃにむに健康法にしがみつく人々もいる。

最後に、ミクロの世界を去るにあたって、しばし耳を澄ませ、眼を内に向けて、体内を流れる体液の大河を眺めてみよう。そこにはこの驚異の小宇宙を築き上げた人々の、連綿と繰り返された生死のドラマが渦巻いて見える。そして、アラブ世界の知の巨星のひとり、アヴィセンナの医学生用の暗誦詩集『医術詩篇』の一篇は、この小宇宙が、とりもなおさず大宇宙の一片であることを歌っているのである。

自然とは元素のこと

交じり合っては体となる

ヒポクラテスは正しくも

水・火・土・風(空気)を説く

証拠といえば肉体は

死して四者に帰りゆく(註15)(図16)

註

SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次

- 身体をめぐる断章 その(1) ―― 足 no.52(1995年12月発行)

- 同上 その(2) ―― 足―下肢 no.53(1996年7月発行)

- 同上 その(3) ―― 背中(1) no.54(1996年12月発行)

- 同上 その(4) ―― 背中(2) no.55(1997年6月発行)

- 同上 その(5) ―― 乳房 no.57(1998年6月発行)

- 同上 その(6) ―― 手―創造の手 no.58(1999年4月発行)

- 同上 その(7) ―― 手―癒しの手 no.60(2001年3月発行)

- 同上 その(8) ―― 手―不信の手[身体の内部へ] no.61(2002年4月発行)

- 同上 その(9) ―― 剥皮人体 no.62(2003年4月発行)

- 同上 その(10) ―― 愚者の石の切除 no.63(2004年4月発行)

- 同上 その(11) ―― 内臓 ― 人体のモノ化 no.64(2005年7月発行)

- 同上 その(12) ―― 肝臓の不思議 no.65(2006年6月発行)