〔1〕教皇領の誕生

エミーリア・ロマーニャ州のラヴェンナは、稀に見る重要な歴史の舞台となった都市であり、ビザンティン美術が最も完全な姿で残っている場所であるが、わが国では一般にはあまり知られていないし、大衆的な観光の対象からははずれているようである。それというのも、この都市が歴史的に脚光を浴びるのは5世紀から8世紀頃までの中世初期であり、それはいわゆる教科書的な西洋史では最もなおざりにされてきた時代であるし、美術遺産にしても、それは大方の日本人にとっては無縁でしかも難解な初期キリスト教に関するものだからだろう。しかし少なくとも美術史の領域においては、ラヴェンナの知識を除外しては全体の文脈が成立しないことは確かである。

古代においてラヴェンナ一帯はもっと近くまでアドリア海の水に覆われていた。その後地形が変って海岸線が退き、5キロほど内陸に現在の都市が位置することになった。最初に住み着いたのはエトルリア人だったと思われる。エトルリア人の本来の領土(エトルリア・ティレーニカ)は、現在のトスカーナ州とウンブリア州の一部を含む地域に限られていたが、紀元前6世紀頃の絶頂期には域外への植民的進出が始まり、特に北方ではアッペンニーニ山脈を越えてポー河流域まで足跡を伸ばし、内陸部にピアチェンツァ、パルマ、ムーティナ(現モーデナ)、レッジョ・エミーリア、マントゥア(現マントヴァ)、フェルシーナ(現ボローニャ)、ミーサ(マルツァボット)、そしてアドリア海沿いにアドリア、スピーナ、ラヴェンナ、チェセーナ、アリミヌム(現リーミニ)と、合わせて十二の都市を築いた。エトルリア・ティレーニカでは主要な十二都市による政治同盟の体制が確立していたが、北部でも偶然に都市の数は十二であり、これをエトルリア・パダーナ(ポー河のエトルリア)と呼ぶ。しかしその後侵入したケルト人に追放され、この地域にエトルリア人は目立った痕跡をほとんど遺すことはなかった。ついでながら、エトルリア人はローマを征服した後、南方への勢力拡張を図り、現在のカンパーニア州にも十二の植民市(エトルリア・カンパーナ)を拓いたが、こちらに関してはまだほとんどわかっていない。

前2世紀にはローマ人がラヴェンナに進出し、アウグストゥスはここに東地中海艦隊の基地を構えた。少し南のクラッセあたりまでの穏やかな海岸が、艦船の製造や停泊に好適だったのである。そのことに始まって、ラヴェンナはイタリア半島と東方世界との交易の最大の要所となった。ちなみにヴェネツィアはまだ誕生していない。そして帝国が東西に分かれた後、西ローマの最初の皇帝ホノリウスは首府をメディオラーヌム(現ミラーノ)からラヴェンナに移した(402年)。そのことによってこの都市はローマに次ぐキリスト教の中心地となり、476年に西ローマ帝国が滅亡した後も、約三百年にわたってその役割を担い続けることになるのである。

西ローマ帝国はドナウ河流域のゲルマン部族スキル族の傭兵オドアケルがロムルス・アウグストゥス帝を廃位したことによって姿を消すわけだが、いわゆるゲルマン民族の大移動は4世紀末頃から始まっており、その後波状的にイタリア半島への侵入が続けられる。このあたりの事情はわが国の世界史の教科書などではあまりにも簡単に記述されているだけなので、ラヴェンナそのものからはややはずれるが、中世初期のイタリア史を理解するためにここで整理しておくのも無駄ではないだろう。

[1]最初の侵入者は西ゴート族であった。401年、イリュリア(バルカン半島西海岸)あたりからアラリクスを先頭に北イタリアに進出し、410年にはローマに達して三日間略奪をほしいままにしたのち南イタリアのコセンツァにまで進攻するがそこで命を落とす。後継者のアタウルフスはホノリウス帝と和解してガリアに退く。

[2]452年、パンノニア(現ハンガリー)からアッティラ王の率いるフン族が侵入、アクイレイア、パタウィウム(現パードヴァ)を占領する。(ただしかれらの起源はゲルマンではなく、モンゴル系と思われる。)しかし教皇レオ1世の説得に応じて撤退し、アッティラ王も翌年に死ぬ。

[3]次はヴァンダル族である。この一族は東ゲルマニアに起源をもつが、5世紀にスペインを経て北アフリカに王国を建て、455年、ガイセリック王がシチリアに上陸、ローマを侵略した。

[4]ヴァンダルを破ったのは西ローマ帝国の親衛軍の将軍リキメールであり、その後継者オレステスの息子が最後の皇帝ロムルスである。そして前述のオドアケルがオレステスを殺してロムルスを廃し、東ローマ帝国のゼノンの権威を承認し、みずからはローマのパトリキウスの称号を名乗る。

[5]しかしオドアケルの拡張政策に危険を感じたゼノン帝は、東ゴート族の王テオドリクスに命じてイタリア制覇を企てる。東ゴート族はドニエプル河地方を本拠としていたが、テオドリクスはコンスタンティノポリスの宮廷で人質として育ち、ゼノンの信頼を得ていた。オドアケルはラヴェンナに立て篭もって三年間抵抗した後暗殺される(493年)。こうしてイタリアは約三十五年間、ラヴェンナを首府とするテオドリクスの王国となる。テオドリクスはゴート的な要素とローマ的な伝統の融和政策を試みたが必ずしも成功せず、ゴート的な勢力の増強に対抗して東ローマ帝国のユスティアヌス帝は将軍ベルサリオスを送って討伐を企てる。これをゴート戦争(あるいはギリシア・ゴート戦争)と呼ぶ。ラヴェンナは540年に落ちるが、戦闘は北イタリアを舞台にその後も続き、結局555年、将軍ナレステスがゴートの王トティラを破って終結し、イタリア全土が東ローマ帝国(ビザンティン)の支配下に入った。ラヴェンナにesarca(「太守」あるいは「総督」と訳される)が派遣され、イタリアはその管轄の下に置かれることになる。

[6]わずか十年余りの後、パンノニアからランゴバルド族が大挙して侵入する。その数は戦士のほか女子供も含めて二十五万人といわれ、パヴィーアを首府として王国を築いた(568年)。現在の「ロンバルディア」州の地名はランゴバルドに由来する。そして現ウンブリア州のスポレートとカンパーニア州のベネヴェントにも公国を建設する。ただし東ローマ帝国はラヴェンナを中心とする総督管区(esarcato)のほか、アドリア海岸の五都市同盟(Pentapoli)、リグーリア地方、ペルージャ公国、ローマ、そして南イタリア、シチリアを死守し、半島はほぼ二分された。

[7]しかしランゴバルドは領土拡張の野心を捨てることはなく、リュートプランド王の時、ビザンティン領に進攻してローマをうかがったが、教皇グレゴリウス2世の巧みな交渉に屈して逆にスートリSutri(現ラツィオ州北部)の城を譲渡する(728年)。これが事実上、教皇が世俗的権益を有する最初のできごととなった。しかしその後アイストゥルフ王は再び侵略を開始し、ラヴェンナを占拠(751年)、ローマを脅かす。教皇ステファヌス2世はフランク王ピピン(小)の救援を仰ぎ、アイストゥルフはパヴィーアに退くことを余儀なくされ、ピピンは総督管区と五都市同盟を教皇に寄進する。こうしていわゆる教皇領が誕生したのであった(754年)。なお最後の王となったデシデリウスもカール大帝によって滅ぼされ(774年)、ランゴバルド王国は終焉することになる。

ついでながら東から西へ移動したゲルマン民族としては、以上のほか、現在のイギリスに渡ったサクソン族とフランス南部に定着したブルグンド族があるが、これらはいずれもイタリアに侵入することはなかったのでここでは省略する。

〔2〕初期キリスト教美術の宝庫

以上のイタリア中世初期の歴史を通観すると、ラヴェンナが、必ずしも相次いでイタリアに侵入したゲルマン民族のすべてに占領されたのではないにせよ、終始きわめて重要な政治的立場にあったことがわかるだろう。そして文化的には、初期キリスト教にまつわる一連の比類なき建築を遺した。ローマに次いでこの分野における第二の宝庫というべきものである。「ラヴェンナ初期キリスト教建築群」が世界遺産として登録されているのだが、そのゆえんが以下に明らかになるであろう。

ラヴェンナの初期キリスト教建築は4世紀末頃から二百年余りの間に相次いで建てられるのだが、前述の政治状況を反映して、三つの段階に分けられる。第一は西ローマ帝国の首都の時代である。最も古いと思われるのは384年に建てられたウルシアーナ聖堂であるが、これは18世紀になって現在のドゥオーモを建設する際に完全に破壊されてあとかたもない。第二はサン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタ聖堂(Basilica di San Giovanni Evangelista)であり、皇帝テオドシウス1世の娘ガラ・プラキディアGalla Placidia(現代イタリア語読みはガッラ・プラチーディア。以下そのように表記。)によって424年に建てられた。ただこれもすでに中世以来破壊と改築が繰り返され、現在の姿は1920年に成ったものだから、オリジナルの石材や装飾が断片的に用いられているとはいえ、美術遺産としての価値はほとんどない。

それよりもガッラ・プラチーディアの存在はラヴェンナの歴史と深く関わっている。386年頃、多分ローマで生まれた彼女は、兄のホノリウスに従って402年、首府となったラヴェンナに移動した。ところが先に述べた西ゴートのアラリクスが一時ラヴェンナにも侵入し、彼女を拉致して南イタリアにまで連れ去り、アラリクスが死ぬと息子のアタウルフスは強引に彼女を妻とする(413年)。しかし彼もまたスペインで暗殺され、その結果ガッラはラヴェンナに戻ることができ、コンスタンティウス3世と結婚し、一人の娘と一人の息子が生まれる。やがて、理由は定かでないが兄のホノリウスの怒りに触れ、彼女は二人の子とともにコンスタンティノポリスに追放される。423年にホノリウスが死去すると、ガッラは息子のウァレンティニアヌスに帝位を継がせるべく、コンスタンティノポリスを発つが、伝説によれば、エーゲ海のエフェソス沖で嵐のために遭難しかかり、彼女は聖ヨハネに、もし救ってくれたら彼に捧げた教会を建てることを誓願した。船は無事にラヴェンナに到着し、約束を守って建立されたのが上記のサン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタ聖堂であったわけだ。

こうしてウァレンティニアヌス3世が西ローマ帝国の皇帝となったが、まだ幼いため、ガッラ・プラチーディアの摂政体制がとられることになる。そのためさまざまな権力抗争に巻き込まれるらしいが、その間の定かな史料は不足している。確かなことは450年2月には息子ともどもローマに在り、同年11月27日に世を去ったということである。いわゆる数奇な運命に弄ばれたガッラの活躍は、政治的にはさほどの業績を残したとはいえないが、皇帝に準ずる「アウグスタ」の称号を与えられ、古代ローマにおける女性の地位の高さを示すことではあるだろう。その肖像を印刻した一枚の金貨が伝えられている(426~30、ラヴェンナで鋳造、ボストン美術館蔵)(図1)。

第三はネオニアーノ洗礼堂(Battistero Neoniano)あるいは正教徒洗礼堂(Battistero degli Ortodossi)であり、これは現在もほぼ原初のかたちを留めているラヴェンナの最古の建築である。現在市の中心部にあるドゥオーモは18世紀の新しいものだが、そこにはすでに3世紀末に建設が始まった大聖堂があり、それに隣接する洗礼堂として4世紀の初めに司教ネオによって建てられたのがネオニアーノ洗礼堂である。なお上記の別称は、後述するアリウス派洗礼堂(Battistero Ariani)と区別するための便宜上の呼称である。キリスト教において、入信者に洗礼を授ける儀式は屋外に始まり、やがて聖堂の内部で行われるようになったと思われるが、祈りの場所の聖堂と離れて洗礼のための特別の建築が造られた最初の例は、おそらく4世紀から5世紀にかけて造られたローマのラテラーノ洗礼堂であり、ネオニアーノはそれに次ぐものと考えられる。

大理石の産地に遠いラヴェンナの建築は原則的に煉瓦で造られ、ネオニアーノ洗礼堂も煉瓦と部分的に石材が使われている。そのプラン(平面計画)はラテラーノと同じく八角形である。洗礼堂における八角形プランはその後有名なフィレンツェのサン・ジョヴァンニ洗礼堂にも現れるが、そもそもは古代ローマの浴場のフリギダリウムやニンフェウムに由来するという説があり、またキリスト教世界においては「八」という数は神の創造の八日目、すなわち、キリストによる新しい世界の始まりの象徴とみなされるようになったとも考えられる。これまでのいくつかの章ですでに見てきたように、西洋の建築や美術にしばしば現れる数の象徴性は、こじつけのように見えることも多いとはいえ、数学の探求の経過において、なんらかの神の摂理を見出そうとするのもうなずける。ちなみに東洋における六角堂の起源はなんだろうと気になるところだ。

重厚でモノトーンな外観に比べて、内部に入ると壁や天井の絢爛たるモザイクの色彩にだれしも目を見張るにちがいない。まさにモザイクこそラヴェンナの最大のみどころであり、逆にいえばラヴェンナにはモザイク芸術の粋が集約されているといえる。建築装飾としてのモザイクの使用はミノア時代に遡るが、ローマ時代には舗床に敷き詰めることが盛んに行われた。しかしラヴェンナにおいては突然のように、壁面と天井をモザイクが覆うことになるのである。そしてその表現内容は宗教的な図像性をもったものが大部分を占め、単なる文様的装飾は稀でしかない。ネオニアーノ洗礼堂については、クーポラ(ドーム)の天井のモザイクに注目したい。そもそも古代から近代に至るまで、宗教建築におけるドーム型天井の頂点は、一貫して神の住まいである天空への窓とみなされてきたことは興味深い。(その典型として、連載第Ⅹ章『パルマ』において、天井画の問題を詳述した。)ここでは円形の仕切り枠の中に<キリストの洗礼>の場面(図2)が自然主義的な表現で表されている。すなわち、裸体で下半身が水に浸ったキリストの脇の岩の上に洗礼者ヨハネが立ち、キリストの頭上に洗礼の水を授けており、さらにその上には聖霊の象徴である白い鳩が舞い降りようとしている。右端には第三の男がいて何かを手に持ち、おそらくキリストの体を拭うために待ち構えている。非常に単純でわかりやすい。人体には陰影が施されていて、ある程度の立体感や肉感が表されており、つまりここではローマ絵画の手法がそのままモザイクに転用されているといえよう。取り立てていうことではないかもしれないが、透明の青い水に浸ったキリストのペニスがかなり明瞭に描かれているのが珍しく、常識的には「畏れ多い」だろうと思われるこうした表現がこの時代にはまだ罷り通っているのがおもしろい。なおヨハネが右手にもつ盃と左手で支える十字架は19世紀に付け足されたものである。

〔3〕ガッラ・プラチーディア廟

第四はガッラ・プラチーディアがコンスタンティノポリスからラヴェンナに戻った直後の425年頃、宮廷専用の礼拝堂として建てられたサンタ・クローチェ聖堂 (Chiesa di S.Croce)である。ホノリウス帝、そしてガッラが住んでいた宮廷に当る遺構は全く発見されていないが、おそらくこのあたりであったと思われている。しかしこの教会はその後火事に遭い、内部は15世紀に改装されたもので美術史的には価値がない。付属する鐘塔は17世紀のものである。

西ローマ帝国時代のラヴェンナで最も重要な建築は第五のガッラ・プラチーディア廟(Mausoleo di Galla Placidia)(図3)と呼ばれるものである。単独でぽつんと建つこの小さな聖堂は、当初は現在の道路を隔てて残るサンタ・クローチェ聖堂に付属するもので、聖ラウレンティウスに捧げた小礼拝堂だったと考えられている。伝説によればローマで死んだガッラの遺体が後にラヴェンナに運ばれ、夫のコンスタンティウス3世と息子ウァレンティアヌス3世とともにここに埋葬されたといわれ、それがこの建築の呼称の由来となった。(事実は少し違うので後述する。)質素なローマ風の煉瓦造りの外観とは対照的に、ここでもやはり内部に足を踏み入れた途端に、めくるめくモザイクの色彩に目を奪われるだろう。私が最も感動したのはラテン十字プランの交差点にあるクーポラの天井(図4)の意匠と美しさである。この部分の下部は四角形で、そこから立ち上がって最上部はほぼ半球形に湾曲するのだが、その天井全面が美しい藍色に覆われ、中心に金色のシンプルな十字架が表され、それを取り巻く形に九十九個の金色の星が隙間なく空間を埋め尽くしている。星の形は画一的で文様的であり、リアルに星座を描写したものではないが、天井全面が天空を表現したものであることが直ちに理解される。

九十九個という星の数はキリストの九十九匹の羊の譬えに因むと解釈される。それは無作為の結果として生じた偶然ということもあるようにも思えるが、後述する別の聖堂にも同じデザインが現れるから、やはり計画されたものであることは間違いない。真下に立ってその天空の意匠を眺めるとき、人はみずからが百匹目の迷える羊である思いにとらわれるであろうか。なお天井の四隅には四人の福音記者の象徴、すなわちライオン(マルコ)、牡牛(ルカ)、鷲(ヨハネ)、天使(マタイ)が表されている。初期キリスト教美術に頻繁に現れる図像である。

十字形平面の四つの枝状部分の天井は筒形ヴォールト(volta a botte)となっているが、そこではやはり青紫色の地に、今度は赤や白なども交えてより複雑な星形の文様がいっぱいに埋め尽くされている。あたかも重厚な絨毯のように見え、より装飾的である。そしていくつかの垂直の壁面にはすべて人間像を主体にしたキリスト教的主題がモザイクで表されている。すなわち、入口の扉の上のルネッタ(半円形壁面)には美術史・宗教史の文脈においてきわめて重要な<善き羊飼い>(図5)の主題が見られる。周知のように、キリスト以後ほぼ三百年の間は神であるキリストが生身の人間として表現されることはなく、種々の象徴的図像が代用されるのみであり、<善き羊飼い>とは朴訥な羊飼いの少年の姿を借りて無垢な信徒を導くキリストを暗示する手法である。これはローマのカタコンベなどにフレスコ画としてしきりに描かれてきたが、そこにいるのは確かに素朴な牧童以外のなにものでもない。ところがガッラ・プラチーディア廟の<善き羊飼い>は、六匹の白い羊を従えながら、自らは金色の衣をつけ、頭上には金色の後光を頂き、その上、金色の十字架状の杖を抱えていて、「羊飼い」の聖性があからさまに表示されている。つまりリアルな人間としてのキリスト像の視覚的表現に対する欲求がこうした折衷的な形として現れたということだろう。5世紀前半という過渡的な時代を証言するするものだといえる。

他の壁面には本来この聖堂にゆかりのある聖ラウレンティウスをはじめ、四人の預言者と八人の使徒に加え、鳩(図6)、鹿といった象徴的動物もモザイクで表されているが、詳述は避けることにして、美術史的に重要なことは、これらの人物や動物が陰影や量感をもったローマ絵画の様式で表されていることである。つまりまだ東方の影響を受けていないラヴェンナのモザイクの第一期を代表することになる。

ガッラ・プラチーディア廟の内部には三つの石棺が安置されているが、実はこれがなかなか重要な意味をもつ。入口から見て正面奥にあるのがガッラのために準備されたものと考えられるが、前述のようにローマで死んだ彼女の遺体や遺物は結局ラヴェンナに移送されることはなかった。この石棺になんらの装飾もほどこされていないのはそのために未完成に終ったものと考えられている。左隅にあるのはほぼ間違いなくガッラの夫のコンスタンティウス3世(421年歿)の棺であると思われるが、注目すべきは側面全体に彫られた浮彫(図7)である。そこには三匹の羊が表されているが、中央のは頭上にPとXを組み合わせたキリストの略号を頂く「神秘の羊」と呼ばれる象徴であり、左右に向かい合う二匹はペテロとパウロとみなすべきだろう。そして中央の羊の立つ岩の下から四つの河が流れ出しており、これは四福音書の象徴である。「四つの河」といえば、いまや観光的にも有名になったローマのナヴォーナ広場にあるベルニーニの噴水彫刻が思い出されるかもしれないが、もともとバビロニアの伝説によれば、天国にはピション、ギホン、ティグリス、ユウフラテスの四つの河が流れているといわれ、さらにダンテは地獄に四つの河を設定している。これらに必ずしも思想的な脈絡は見出されないとはいえ、「四つの河」が西洋の文芸においてしばしば象徴性を有することを注目する必要がある。なお、石棺の話にもどって、三匹の羊の左右両端には二本の椰子の木が立っている。椰子の木は初期キリスト教美術ではふつう殉教の象徴であるが、この棺の主は殉教者ではないので、より広い意味で死に対する勝利を示すといえよう。

次に右隅の石棺の埋葬者はかつてはウァレンティアヌス3世と推測されてきたが、近年はホノリウス(423年歿)という有力な新説があり、決着はついていない。こちらは側面に三本の十字架がそれぞれ壁龕のようなものの中に表され、中央の十字架の前には「神秘の羊」が立ち、横木の上には霊魂の象徴である二羽の鳩が左右対称に止まっている。ここでもやはり羊の足元から流れ出る四本の河が表されていて、前述のものと共通した動機がみてとれる。しかし左右の二本の十字架には羊の姿はないが、同時代の他の作例などからも類推して、これはやはりペテロとパウロを表すと見るのが妥当なのではあるまいか。

六番目は13世紀以降サン・フランチェスコ聖堂と呼ばれることになる建築の土台となった部分であり、5世紀の司教ネオの時代に使徒たちに捧げた聖堂であったと考えられている。床下からネオの墓とおぼしきものも見つかっている。度重なる改修によってオリジナルの構造は全く形を止めていないが、当初から使われていたと思われるギリシア産大理石の柱が改修の際も活用されており、また4世紀頃の石棺がいくつか残されている。しかしここには美術史的にはあまり際立ったものはない。

なおラヴェンナではこの後に述べるいくつかの聖堂や国立博物館、大司教博物館(Museo Arcivescovale)などでも、この時代の石棺を数多く見ることができる。そもそも西洋の古代においては火葬と土葬が併用されているが、エトルリア時代およびキリスト教時代における有力者のための石棺には側面に浮彫が施されることが多く、これが古代彫刻の一分野として重要な地位を占めていることに注意を喚起しておきたい。

〔4〕ビザンティン美術の開花

ラヴェンナにおける初期キリスト教美術の第二期は、前述した編年史の[5]テオドリクス王の時代に対応するもので、ほぼ6世紀の前半に当り、五つの建築が現存する。

市の中央のドゥオーモに近接して大司教館(Arcivescovado)があり、これは時代を異にするいくつかの部分を合成したつまらない建築だが、時間的順序として七番目になるのはその中の一室の大司教礼拝堂(Cappella Arcivescovile)である。6世紀にラヴェンナの司教たち専用の礼拝堂として造られたもので、やはり内壁全体がモザイクで装飾されていたが、相当の部分がその後フレスコで修復されてしまった。入口玄関部分の筒形ヴォールト天井は金地に鳥と百合の花を埋め尽くすデザインで、ここには問題の天空表現は全く見られない。入口扉(裏側)上部のティンパヌムにはローマ兵士風の鎧とマントを着けながら頭上には光輪を頂いたキリストが、足元にライオンと蛇を踏み敷いて立つ姿が表されているのが比較的珍しい図像といえる。礼拝堂中央のクーポラの天井は、やはり金地に覆われ、頂点は青と赤の線の同心円(専門語でclipeoという)の中が青地で埋められ、その枠内いっぱいにイエス・キリストを表すIとXを組み合わせたモノグラムがある。一般的にはPとXが用いられるので、これはちょっと例外的ではある。

さて次にテオドリクス霊廟(Mausoleo di Teodorico)(図8)に進もう。ゼノン帝から派遣されてラヴェンナを統治していた東ゴートの王テオドリクスが525年の死の前に自らの墓所として造らせたこの建築は、ラヴェンナ市の北東のはずれの緑地にある。これは十角形という珍しいプランの二階建てで、一階部分の直径は約十メートルである。素材はすべてアドリア海の対岸のイストラ半島産の白っぽい石灰岩であり、部分的には厚さが一メートルもあるという量塊感あふれる構造体である。二階部分は少し直径が狭まり、背の低い半球形の屋根が載せられていて、基本的にはローマの墓廟の構造に由来すると思われるが、他に類例を見ない異色の作例である。装飾はほとんどないが、屋根の庇の帯状の部分に「釘抜き模様」と呼ばれる北方起源の奇妙な連続模様の浮彫がある。内部については下の階にはほとんどなにも残っていない。中世期の度重なる洪水によるものだ。12世紀頃から17世紀までベネディクトゥス修道会の礼拝堂として使われていたことがわかっていて、上階の天井にはストゥッコによる十字架の痕跡がわずかに残る。そして床の中央にぽつんと置かれた斑岩のローマ式の石棺がまさにテオドリクスの遺体を納めたものと信じられてきた。要するに、建築史の文脈からみてユニークなこの遺構は、テオドリクスのゴート的な生来の文化とローマ的な伝統との混淆を露呈するものであり、イタリア中世文化の揺籃期の特異な現象を示すものにほかならない。

ところで中世初期に本来多神教信者だったゲルマン人がいかにして迅速にキリスト教化されて行ったのかという問題は、特に日本人にとっては興味あることではないだろうか。事実は4世紀の中頃からコンスタンティノポリスの司教ウルフィラスがドナウ河周辺で伝道に従事したことに端を発し、ゴート人全域にキリスト教が広まった。ウルフィラスはギリシア語から考案した特殊な文字で聖書をゴート語に翻訳し、「ゴート人の使徒」と呼ばれる(『岩波キリスト教辞典』)。ところが問題は彼が「父と子の同一性」を否定して初期キリスト教会を混乱に陥れた異端のアリウス派(アレイオス派ともいう)であったことで、このためにゴート人は長くアリウス派にとどまることになる。ちなみに最初にカトリックに改宗したゲルマン人は、もう少し後に進出するフランク人であった。

テオドリクスもまたアリウス派であった。彼が6世紀初頭にラヴェンナに造らせた聖堂建築が二つある。一つは現在サント・スピリト聖堂(Chiesa di Santo Spirito)といわれるもので、もとは「復活のキリスト」に捧げられていたが、テオドリクスの死後、司教アグネルスによりカトリック聖堂に改変された。当初のものはほとんど残っていない。もう一つは文字通りアリウス派洗礼堂(Battistero degli Ariani)と呼ばれるもので、やはり一旦カトリックの礼拝堂となったが後に使われなくなり、現在イタリア国管轄の文化財となっている。これはいろいろな点で前述のネオニアーノ洗礼堂に類似したもので、平面は八角形、内部のクーポラにはやはりキリストの洗礼の場面の説話的表現によるモザイクがほぼ完全に残っている。

次はやはりテオドリクスが初めに造らせたサンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂(Basilica di

Sant'Apollinare)である。これは当初はイエス・キリストに捧げた礼拝堂であったが、561年に司教アグネルスにより、異教徒の改宗に尽力したことで崇敬を得ていた4世紀の聖マルティヌスに捧げられた。さらに9世紀の中頃、後述するクラッセの町の聖堂にあったラヴェンナの最初の司教聖アポリナリス(1世紀)の遺骨がこちらに移送されたことにより、ヌオーヴォ(新しい)という形容詞を冠する現在の名称に変ったのである。

煉瓦造りのこの聖堂の外観は当初のものと幾分変っている。ルネサンス期に多少の改造があったり、第一次大戦でオーストリア軍の空爆を受けたりしたからだ。高さ49メートルの鐘塔は11世紀の建造である。内部(図9)は単純な長方形のバシリカ形式で、左右十二本ずつのギリシア産大理石の柱で三つの身廊が区別されている。その柱列の上部の壁面は三段に分かれ、全面にモザイクが施されていて、これはアリウス派のテオドリクス時代(505年頃)の部分と、カトリックに変った6世紀半ばのものが混在しているのだが、ラヴェンナのモザイクを代表する作品の一つなのである。まず最上段には左右それぞれ十三面の見た目にはあまりおもしろくない象徴図像に挟まれ、左右合わせて二十六面からなる<キリストの生涯>が表されている。すなわち、左側の壁は<ベテスダの池の奇蹟>から始まり、<カナの婚礼>まで、イエスの行った奇蹟と譬えの場面であり、右側は<最後の晩餐>から<不信のトマス>までの受難と復活を表しており、これだけ連続的に福音書の内容が視覚化されたのは初めてではないだろうか。

それらの中から特に重要と思われる二点だけを取り出しておくと、左側の四番目にあるのは<山羊と羊を分けるイエス>という主題であり、岩の上に座るキリストの向かって左に白っぽい羊の群を置き、右に少し黒っぽい山羊の群を置いて左側の羊たちに祝福を与えているという表現である。つまりこれは後の時代に盛行することになる<最後の審判>の図像形式を準備したものとして美術史的に非常に重要な意味をもつと考えられる。中世後期に頻繁に現れる<最後の審判>では、審判者キリストの左側に羊に代わる「選ばれた人々」が、右側に山羊に代わる「呪われた人々」が配される定式が成立する。それにしても山羊が邪悪視されるのはちょっとかわいそう・・・・・・。もうひとつは右側壁面の<最後の晩餐>(図10)をあげたい。これは二匹の魚の皿が置かれたテーブルを前にして左端に紫色の衣を着けて光輪を頂いたキリストが座り、その後ろに一列に連なるようにペテロを先頭にした十二人の弟子が表されているもので、われわれがよく見慣れたようにイエスが中央にいて使徒たちが六人ずつ左右に座るシンメトリックな構図とは対極的なものなのである。ここでは三次元的な空間表現の欠如といった、ある意味での技術的未熟さを越え、見る者に訴えかけるメッセージの迫力は相当なものだ。レオナルド・ダ・ヴィンチに代表される<最後の晩餐>の左右対称性にはもちろん圧倒されるけれど、それより九百年前のこのモザイクには、確信的なペテロを除いて、ただ従順にイエスに従う使徒たちの実像が伝わってくるようで、まさに感動的である。

中段には窓が並んでおり、その間の壁に全部で十六人の預言者と聖人の立像がモザイクで表されているが、これはまあ、あまりおもしろくはない。その点、下段のモザイクは非常に興味深い。すなわちまず左側の壁面を見ると、入口に一番近い左端にクラッセClasse(古代名Classis)の町の城壁と港の情景(図11)が表されている。クラッセというのはラヴェンナの南3キロほどのところにあり、かつていわば外港として栄えた都市であった。モザイクのこの部分は東方的(非ヘレニズム的)な空間表現の特色をよく示し、つまりいくつかの建物の見える都市の情景は壁に押し潰されたように平面的であり、港に停泊している三隻の船はまるで上下に重なっているかのように遠近感を欠いている。三次元性を欠くこうした絵画表現を見ると、その稚拙さを嗤うどころか、純真な幼児の絵を見るようなほほえましさを感じざるをえない。その後には二十二人の聖処女の行列(図12、 12’)が表される。女たちはビザンティン様式特有の法則によって一様に顔と体を正面に向けているが、左手に冠をもち、重心をわずかに左脚にかけて右方に歩み進もうとしているのがわかる。それぞれの人像の間には殉教の象徴であるシュロの樹が立っており、頭上にはラテン語でそれぞれの名前が記されている。有名なルキア、チェチリア、アグネスなどが勢揃いしているわけである。といっても顔立ちは一様で個性的表現が全くないのだが、よく見るとドレスの模様が全部異なっていて、その並々ならぬ意匠力には舌を巻く。彼女らの先頭にいるのは三人のマギであり、その先の一番奥に、行列の目的地である<玉座の聖母子>像が控えている。

一方、右側の壁面はラヴェンナの都市の情景(図13) か始まる。というよりも前面を占めているのは「PALATIUM」と大きく書かれたテオドリクスの邸宅であり、それはここのすぐ近くに存在していたが、後世カール大帝などによって破壊されて、現在ほとんど痕跡がない。なお現在パラッツォ・ディ・テオドーリコ(テオドリクス邸)と誤って呼ばれているのは実は9世紀頃の教会堂の一部であることがわかっている。ここに表された邸宅のまさに中央の部分のモザイクが異様に剥げ落ちているが、初めここにあったテオドリクスの騎馬像が司教アグネルスの指示によって撤去させられたのである。さて、その後には白衣を着て右手に冠を持った二十六人の男性の殉教者の列(図14)が、やはり奥に向かって進むかたちで現れる。ヨハネ、パウロを始めとして、先導するのはこの聖堂が初めに捧げられた聖マルティヌスであり、彼だけが紫色っぽいマントを着けている。そしてその先には玉座に座る<救い主キリスト>が左右四体の天使に守られて表される。

司教アグネルスの着想による左右の最下段のモザイクにおいて、おのおのの人像は画一的で頑くなな正面性にしばられているものの、均一な単位の整然とした配列が生み出す律動感と、男性と女性の行列に統一された左右の壁の対称性の強調に見られる空間感覚の卓抜さには驚かされる。そしていつの間にか、ラヴェンナのモザイクがローマ的なものからビザンティン美術を代表するものに移行していた。

〔5〕モザイク芸術の完成

しかしながら、ローマ的なものから真のビザンティン美術への移行は、それより少し早く、ユスティニアヌス帝がラヴェンナを東ゴート人の手から奪回した時に始まっていた。これがラヴェンナのキリスト教美術の第三期に当る。すなわち、ゴート人の統治時代、司教エクレシウスの時にすでに着手されていたサン・ヴィターレ聖堂(Basilica di S.Vitale)が547あるいは548年になって完成し、これこそビザンツ帝国のイタリア半島支配を象徴する記念碑的建築となるのである。聖ヴィターレ(ウィタリス)についてはわずかなことしか知られないが、おそらく2世紀初めのローマの兵士であり、マルクス・アウレリウス帝の時にラヴェンナで殉教したものと思われ、この都市の守護聖人となったらしい。

一般に古代の建築の建設費については記録がないことが多いが、この聖堂に関しては、ギリシア人の“銀行家”ユリアヌス(<伊>Giuliano Argentario)という人物が26.000ソルドゥスを提供したことが記録されている。ソルドゥスというのは東ローマ帝国の金貨で、コンスタンティノポリスのほかラヴェンナにも造幣所があり、1ソルドゥスは金4.45グラムという試算がある(Stefano Bottari, Basilica di S.Vitale, 1966, Officine Grafiche Poligrafici il Resto del Carlino, Bologna)。この人物は謎に満ちた存在で、ユスティニアヌス帝のラヴェンナにおける密使であったという推測もある。そしておそらくこの男の構想に従い、コンスタンティノポリスにあったハギイ・セルギオス・ケ・バッコス聖堂に倣って八角形のプランが採られ、煉瓦造りだが内部の柱にはギリシアの大理石が用いられている。

ここでも重要なのは内部(図15)の複雑な構造の壁面を覆い尽くすモザイクである。その表現内容を大別すると、すべてのビザンティン美術がそうであるように、旧約・新約聖書による説話的主題と信仰的図像と残りわずかの純然たる装飾文様で占められる。なかでも正面祭壇後方の後陣(アプシス<伊>abside<英>apse)とその前方のアプローチ部分に当る内陣(プレズビテリオ<伊>presbiterio<英>presbytery)に主要なものが集約されている。まずアプシス上方の半球形の曲面では、中央に青色の天球の上にキリストが座り、天使を挟んで左端には聖ウィタリス、そして右端には司教エクレシウス、すなわちこの聖堂に直接関わりのある二人の人物が表されている。しかしこれはほとんどローマ的な様式で、あまりおもしろいとはいえない。ここでも天井部分に目をやると、やはり中心には星形のパターンで埋められた青地の円環の中にキリストを象徴する白い羊が表され、周りを四人の天使が両手で支え、空隙をアカンサスの葉の文様が埋めるというデザインとなっている。

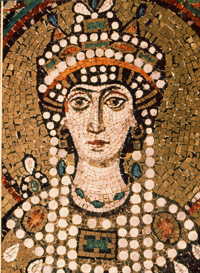

しかしなんといっても注目すべきは、プレズビテリオの左右の側壁に額縁に嵌め込まれたように設置されている二面のモザイク画である。奥に向かって左側の画面(図16)には、中央に紫色のマントを着て頭上に聖性を示す光輪を頂き、手には金色の聖体皿を抱えたユスティニアヌス帝が威厳をもって立つ。向かって右隣には僧衣を着た大司教マクシミアヌスと二人の聖職者、左側には二人の宮廷人と数人の護衛の兵士が並んでいる。皇帝と大司教との間に後列から顔だけ出しているのは資金提供者のユリアヌスではないかとする説や、時のイタリア総督(praefectus praetorio)を想定する意見もある。ビザンティン様式の法則に従って、人物たちはすべて正面を向いているが、重心をわずかに左脚にかけ、向かって右、すなわち祭壇の奥の方に進もうとしていることを表している。一方、対面する右側の壁(図17)には、やはり紫の衣を着けて宝石をちりばめた冠と光輪を頂き、向かって左奥の聖所、すなわちこのサン・ヴィターレ聖堂に聖杯を差し出している皇妃テオドラ(図18)が立つ。その右には七人の若い侍女たちがそれぞれの豪華な衣裳を纏って従う。彼女たちの名はもちろん特定できない。テオドラのマントの裾にはよく見ると「マギの礼拝」の図柄が刺繍されていて、聖母に供物を捧げる行為を暗示している。また彼女の左側には二人の男性の聖職者が付き添っていて、左端の男はカーテンを持ち上げて聖堂の中に導こうとしている。テオドラの出自は舞姫であり遊女であったといわれているが、ここに立つ彼女はなんと高貴で気品に満ちていることか。そして七人の侍女たちのなんと美しく艶やかなことか。モザイクはたしかに作り物であるとはいえ、これを見ていると古代の宮廷の女たちが、現代の女性たちよりもはるかに奥ゆかしい香気に包まれていたに違いないと確信させられるのである。

ユスティニアヌス帝にせよテオドラ妃にせよ、現実にラヴェンナに赴いたことはなかった。にもかかわらず、数多くの宗教的主題のモザイク壁画と同次元の空間の中に、むしろ「主役」としてこの二人を誇らしげに登場させたことは、ビザンティン帝国におけるいわば「政教一致」の体制を端的に示すことであり、芸術的な価値はもとより、このサン・ヴィターレ聖堂のモザイクがもつ歴史的な意味の重大さは計り知れないものがあろう。

これとほぼ同時期に造られたもう一つの教会がサン・タポリナーレ・イン・クラッセ聖堂(Basilica di Sant'Apollinare in Classe)である。すでに述べたように、ラヴェンナから南南東3キロの地点にあるクラッセはかつては海際にあり、アウグストゥス帝が港を開いた所であったが、いまは海岸線が5キロほど後退して、その間は松林に覆われた緑地帯となっている。ラヴェンナの最初の司教だった聖アポリナリスの遺体を納めるために建設されたことも前に述べたが、549年、大司教マクシミアヌスの時に完成して献堂された。その資金はやはり“銀行家”ユリアヌスの献金によるものだった。建築プランは典型的な長方形(48.70x31.85m)のバシリカ式であり、規模としてはラヴェンナで最大のものである。近年取り付けられたナルテックス(正面入口前の柱廊)の部分を除き、煉瓦造りの本体はすべてオリジナルだが、左側に立つ鐘塔は、これもやはり当初はなかったもので、10世紀末に付け加えられたものである。内部は二十四本の美しいギリシアの大理石の柱によって三廊式に分かれている。しかし床・天井・側壁はすべて後代の補修が加わっているので、ここでは正面奥を飾るモザイク(図19)に観察の的を絞ろう。

まずアルコ・トリオンファーレarco trionfale(「凱旋門」のアーチ構造がキリスト教建築にそのまま移行したもので、アプシスの空間を仕切るラインの天井に接した垂直の壁面ををいう)を見ると、最上段の中央にはメダイヨンの中にパントクラトル(全能のキリスト)が君臨し、左右に二つずつ、鷲、天使、ライオン、牡牛の四福音記者の象徴が配される。その下の段には左端のベツレヘム、右端のエルサレムの城門から出てくる十二匹の羊、すなわち十二使徒のシンボルが表される。ただしこれらの表現はローマなどに残る初期キリスト教美術に共通のもので珍しいというものではない。さらにここでの最大の見どころはアプシスの半球形凹面の部分であり、その主題は<キリストの変容>である。ルカ福音書(9:28-36)によれば、イエスがエルサレム入城の前にペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて山に登って祈る時、衣が天の光を受けて白く輝き、空からモーセとエリヤが現れて彼と対話する。そしてやがて厚い雲が湧いて神の声を聞くので三人の弟子たちは大いに驚くと書かれている。この挿話の神学的解釈はともかくとして、キリスト教美術の主題として後にもしばしば登場することになる。半球の中央の円環の中に、宝石がちりばめられたような十字架があり、その十字の交差点にはキリストの胸像がある。周りの青地にはここでもガッラ・プラチーディア廟と同様に九十九個の金色の星が埋め尽くしている。その上方には雲が漂い、左右にモーセとエリヤが半身を現し、下方には三人の弟子たちが白い羊の姿で表されている。中段から下は緑の木々や草花で覆われ、中央には僧衣を着た聖アポリナリスが両手を挙げて祈る姿があり、足元に再び羊の姿をした十二使徒が列をつくる。以上のように、この画面にはキリストや使徒を象徴図像で示す反面、預言者と実在の聖職者を自然主義的描写で表すなどの不合理性が認められるが、すなわちそれがビザンティン様式の特質ということになろう。

〔6〕さまよえるダンテ

中世後期以降のラヴェンナは、政治的にも文化的にも再び主導的な立場に立つことはなかった。殊にルネサンス文化の影響さえ全く受けることなく終ったのはイタリアの都市としてはむしろ例外かもしれない。ただ一つ特記しておかなくてならないのは、ダンテの墓がラヴェンナにあることである。ダンテはフィレンツェの複雑な政治的葛藤から逃れて四十歳の頃から放浪的生活に入り、ヴェローナ、ルッカ、ローマ、ガルダ湖畔などを偏巡ったのち、1317年からラヴェンナの領主(signore)グイード・ダ・ポレンタの賓客となり、21年にマラリアで死んだ。遺体はすぐにサン・フランチェスコ聖堂に埋葬された。ところがその後、フィレンツェの人々が詩聖の遺物を奪回しようとする動きが起こり、熾烈な争奪戦が展開されることになる。とりわけ16世紀にレオ10世およびクレメンス7世というメーディチ家出身の教皇が生まれると重大な問題となり、レオ10世はフィレンツェ人がラヴェンナに押し寄せてダンテの遺骨を奪い出すことにお墨付きを与えた。それを知ったフランチェスコ会の僧たちはひそかに墓所に抜け穴を掘って忍び込み、さらに棺にも穴を穿って遺骨を盗み出し、フィレンツェ人の強奪を免れた。その後騒ぎは治まり、1780年になってラヴェンナの建築家カミッロ・モリージャの設計により、現在の<ダンテの墓廟>がサン・フランチェスコ聖堂からほど遠からぬ場所に設置された。これは新古典主義による「テンピエット」(小神殿)などと呼ばれる瀟洒な建物だが、地元民はいたずらっぽく「la zucaria」(方言で「砂糖入れポット」)と呼んでいるらしい。

これまで見てきたように、ラヴェンナはまさに初期キリスト教美術とビザンティン美術の宝庫であった。ビザンティン様式についていえば、中世後期にかけて、ローマ、ヴェネツィア、パレルモなどに影響を与えることになるが、初期の代表作はといえばラヴェンナに限られることになる。しかしいうまでもなくビザンティン美術の中心は首都コンスタンティノポリスであったはずである。たしかにユスティニアヌス帝の時代には、すでに前述のハギイ・セルギオス・ケ・バッコス聖堂やハギア・ソフィア大聖堂などが存在し、シリル・マンゴー『ビザンティン建築』(飯田喜四郎訳、1999年、本の友社)によれば、この町には中世に五百以上の教会堂と修道院があったという。さらにその他のビザンティン都市アレクサンドリアやアンティオキアでも、キリスト教建築が多数存在したはずだが、それについては全く知られていない。というのも、周知のように、8-9世紀のイコノクラスム(偶像破壊)運動に始まり、1453年のオスマン・トルコによる帝国滅亡に伴うイスラム化という運命を受けて、ビザンティンの教会堂そのものが大部分破壊されてしまったからである。ラヴェンナが幸運にもそれらの文化破壊を免れたのは、要するにイスラムの手が及ばぬ先に位置していたことと、人間像に執着するローマの伝統が生き延びたということだろう。

それにしてもこの比類なき美術遺産を享受できることを、われわれ現代人は喜ばなくてはならない。冒頭に述べたように、この種の美術に現れる説話的主題にせよ象徴的図像にせよ、基本的なキリスト教の予備知識なくしては立ちはだかる壁の大きさにたじろぐことだろう。しかしなにはともあれ、地中海的感性が生み出したモザイクの美しさに理屈抜きに感動するところから出発してもいいだろう。伝説によれば教皇グレゴリウス1世(6-7世紀)はサンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂のモザイクについて、そのあまりにも強い輝きは信徒の心の平安を妨げるとして煙で燻すよう命じたという(Gianfranco Bustacchini, Ravenna, 1984 ITALCARDS)。それだけの官能性を味わうことに近代人は遠慮はいらない。

最後に紹介しておきたいことは、近年ラヴェンナにおいて、都市のアイデンティティともいえるモザイクを現代の美術家の手によって再生させ、新しい都市環境を作り出そうとする動きが起きていることである。まさにダンテの墓に近い図書館の一部には、1983年から数十人の国際的アーティストによる床モザイクの作品が、340平方メートルにわたって恒久展示されているし、2005年には「陶=モザイク」(CERAMICAMOZAICO)展という特別展が三会場で開かれ、そこではもはや平面的デザインのみならず、モザイクを活用した立体造形が主眼となっている。千年以上もの停滞の後に、いまようやくラヴェンナが新しい文化的メッセージを発信しようとしている。

【あとがき】

冊子時代の『SPAZIO』から始まって12回にわたる連載は本編で終結します。すでに編集長からお知らせしているように、この連載を単行書としてまとめた『イタリア12小都市物語』(里文出版、2,650円)が2007年1月に刊行されました。ただしそこでは本編の『ラヴェンナ』は第2章に組み込まれています。その理由は、都市ラヴェンナは『SPAZIO』の読者層には比較的よく知られていると思われるので、筆者としては敬遠する考えもあったのですが、単行本においては12都市は美術史の文脈で配列されており、その場合ビザンティン美術を代表するラヴェンナは不可欠であり、そしてその位置はエトルリアの記述を中心とする第1章『ペルージャ』の次にくるべきと考えたからです。

SPAZIO誌上での既発表エッセー ≪イタリア12都市物語≫ 目次

- ペルージャ――エトルリアからペルジーノまで no.55(1997年6月発行)

- モーデナ――ロマネスク街道の要衝 no.56(1997年12月発行)

- ピーサ――中世海港都市の栄光 no.57(1998年6月発行)

- パードヴァ――中世における知の形成 no.58(1999年4月発行)

- シエーナ――中世理想都市の運命 no.60(2001年3月発行)

- ヴェローナ――北方との邂逅 no.61(2002年4月発行)

- ウルビーノ――新しきアテネ no.62(2003年4月発行)

- マントヴァ――ある宮廷の盛衰 no.63(2004年8月発行)

- フェッラーラ――小さなルネサンス no.64(2005年7月発行)

- パルマ――フランス文化の投影 no.65(2006年6月発行)

- ベルガモ――ヴェネツィア・ルネサンスの波及 no.66(2007年5月発行)