アドリア海の見える丘

「LORETO」という小さな駅に私は降りた。駅前にやはり小さなバスが停まっていた。新聞や雑誌を売っている店で切符を買って、そのバスに乗った。乗客は私一人のようだ。がらんとした座席にすわってしばらく待つと、やがて若い男性が現れて運転席にすわり、バスを発車させた。

駅前に点在する商店を後にして、バスは一本道を走り、緩やかにくねる坂道を登っていく。丘の中腹に差し掛かると前方の視界がひらけ、遠くにアドリア海が広がっていた。私が樹木や建物の間から垣間みえる車窓からの眺望に、すっかり気をとられていると、バスが停車して運転手に「終点ですよ」といわれた。おそらく10分とかからなかっただろう。終点は、さっき丘の頂上に見えた聖堂(図1、2)のすぐ下だった。はて、こんなところに本当に日本の漆器があるのだろうか?

しかもそれは、桃山時代の四名の少年使節《クワットロ・ラガッチ》(1)が、日本から持参した南蛮漆器だというのである。

ロレートという町は巡礼地で、イタリア半島の東側、アドリア海沿岸のちょうど真ん中くらいのアンコーナという港町から、数キロ山側に入った丘の上にある(2)。

私は、朝から半日以上も列車やバスを乗り継いで来てしまったものの、天正使節と南蛮漆器の言い伝えには半信半疑だったので、豊かでもない自分の懐を叩いてやって来たのを、幾分、悔んでいた。第一、今自分がいるこの丘の、一体、どこに言い伝えの漆器があるのかさえ、知らないままで来たからだった。現地へ来たからといって果たして見つかるかどうかわからないし、万が一、首尾よく見つかったとしても、実物が見られるかどうかわからない。要するに私は、無駄足を承知でここまできたのだった。

日本が鎖国に入る前の、16世紀末から17世紀初めにヨーロッパに派遣された天正、慶長遣欧使節については、イタリアの各地に今も伝承が残っている。ちょうど、30年を隔ててイタリアを訪れた二使節を、ときどき混同していたりもするけれど、伝承だけではなく、文献や美術・工芸品も実際に残っているのだ。私はもうかれこれ七、八年前から、この時代の伝世品、特に南蛮漆器と手稿文献を探して歩いており、少し前に、それらを一旦まとめた展覧会のキュレター役を終えたばかりであった(3)。この地に伝わる天正使節の南蛮漆器については、私は展覧会の後で知ったのだが、南蛮漆器には未だ謎が尽きないから、私はどんな小さな手がかりでも探してみたかった。425年前に天正使節一行がこの聖地を訪問しているのは事実なのだ。

こんな私の唯一の頼みの綱は、ここに文書館があることだった。インターネットで知った文書館で、予め訪問の趣旨を連絡しておいたが、知らないところへ行ってみるのも悪くはないさ、などと、自分で自分を慰めながら、丘の上からアドリア海を眺めると、何とも美しく優しい景色が広がっていた。幾重にも連なる緑色のなだらかな丘が、遠くの地平線で空と海の青のなかへ消えていた。遠く海から吹いてくる春風も頬に心地よかった。私は何となく幸せな気分になってきた。天正使節も、いま私が立っているこの丘から、きっと同じ景色を眺めながら、長旅の疲れを忘れて心を和ませたことだろう。

巡礼地ロレート

この大聖堂が、ロレートのサンタ・カーザ「聖なる家」と呼ばれるのは、丘の上の大聖堂にナザレから移築された聖母マリアの生家の壁が、祭壇に祀られているからである。マリアが生まれ育ち、天使からキリスト受胎告知を受けた「聖なる家」である。天使が空中を飛んで運んできたなどとも、伝説では語られたりしているが、13世紀末に回教徒との抗争が激しくなり、破壊を避けるために船で運んできたらしい。早くから広く信仰を集め、ローマ・カトリック教世界の人々の間では有名な巡礼地だった(図3、4)。16世紀半ばからイエズス会に任されて、日本布教の始祖フランシスコ・ザビエルも1537年と1540年3月、日本へ向かう前にこの聖地を、二回訪れている。

天正使節はローマからの帰路、聖地ロレートを訪れて二泊し、常にイタリア各地で熱狂的な歓待を受けながら、彼らはその後、陸路、ボローニャ、マントヴァ、フェラーラ、ヴェネチア、ヴィチェンツァ、ミラノなどを旅したあと、ジェノヴァから船でイベリア半島へ向かった。天正使節がロレートに滞在したのは、1585年6月12日から14日のことであった。

現在、丘の聖堂へ上っていく道の周辺には、家が建て込んでしまったが、天正使節の一行が見たロレートの丘は、こんな光景(図5)であっただろう。海には帆掛け舟も浮かんで見える。

大聖堂の文書館で

翌朝、私は聖堂前の広場を横切って、回廊二階の奥にある文書館を訪ねた(図6)。ベルを鳴らすと応対に出てこられたのは、長い空色の修道服に身を包んだ若い尼さんだった。彼女は明るくにこやかな笑みを浮かべながら、私を奥へ通した。あらかじめ連絡してあったとはいえ、入館手続などをきびきびと指示されるので手際のよい応対に私は感心し、さわやかな気分になった。一段落すると、彼女は軽く頷いて、すっと別の部屋に消えた。そして再び、彼女が空色の裾を翻して現れた時には、なんと書見台を両手に掲げていたのだった。この夢のような書見台の出現に、私は思わず目を見張り、まるで天から贈物を貰ったような気分だった。しかも、私の前に置かれた書見台は一基ではなく、二基だった。

二基の書見台

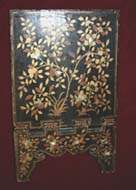

ちょっと見ただけだと似ている書見台(図7)だ。もう少し、よく見てみよう。大きさがひとまわりほど違うから、大をA、小をBとする。Aは傷みが著しい。ちょっと動かすとぱらぱらと小さな螺鈿片がこぼれて、心苦しくなってしまうほどだ。数箇所の木地の割れには、あり合わせらしい金属板が打ち付けてある。こんなふうに応急処置をしながら、おそらく使用の用を足したのだろう。涙ぐましい。大きな剥落も書見台Aのいたるところで見られ、特に正面板裏面や脚部の表裏では、中央部に広く著しい剥落がある。漆下地まで落ちてしまっているので、木地がむき出しになっている。だが、この劣化は取り扱いが乱暴であったためではないようだ。長年にわたって頻繁に使用に使用を重ねたためだろう。手をかける部分、即ち、書見台の端などに見られる手擦りによる消耗の跡からも明らかだ。実に痛々しい状態ではあるけれど、幸い、まだ残された部分から、制作当初の全体像を想定することができる。他方、Bは漆の表面に

書見台は日本の南蛮漆器か?―― 書見台の形、意匠

二基はいずれも、ミサの際に聖書を立て架ける折り畳み式書見台で、木製黒漆塗で螺鈿と蒔絵で装飾されている。正面板中央にイエズス会紋章が大きく入り、脚部には刳りがつくなど、一見、形や意匠の特徴が類似するものの、詳細を観察すると、相違する点が少なくない。

Aは楔形と火炎形の光芒を相互に32配した、やや縦長の楕円形の中に、三つのシンボルIHSの文字、花十字、心臓を刺す三本の釘(但し、心臓部分は欠損)などをくっきりと描いて、黒漆塗りの余白を残す。紋章外側は、左右から伸びる萩の枝が囲む。脚部は蔦唐草、裏面は葛唐草模様で、秋草模様が自然に意匠され、多過ぎも少な過ぎもしない余白を残す。萩の意匠は桃山時代に流行した高台寺蒔絵に近い様式である。正面板の周囲三方を、半花菱文が鋸葉状に並ぶ枠で囲んでいる。脚部の刳り形は、牙象とか

Bは楔形と火炎形の光芒を相互に24配した正円形のイエズス会紋章が大きく描かれている。シンボルのほかに紋章内の余白には、飛鳥や雲、さらに竹、椿、粟などが下方から伸び、紋章の外側は雲文と28個の星文が埋めている。そして、細長い長方形の螺鈿を並べた枠が四方につく。

脚部の刳りは曲線が外側につく刳り形で、Aとは裏返しになる曲線であり、日本の伝統の器物にはあまり見かけない。装飾模様においても同様で、たとえば、紋章の外側の雲文に井桁を斜にしたような「#」が散らされていたり、裏面の低木は桃に似る小さな赤い実をもつが、葉は桃ではなく、受け台や脚部の赤い花や枝なども何の植物かよく分からない。日本の伝統意匠には見られない、異なる美的感覚による意匠だ(図10、11)。

南蛮漆器意匠の大きな特徴の一つに、南蛮唐草文という独特な唐草模様がある。書見台の側面全面につけられ、幸いAの書見台にも一部分、微かに金の線描きが残されている(図12)。肉眼で見える範囲の痕跡などを辿って、当初の意匠を判定できるのだが、Aの南蛮唐草文は、初期の様式と考えて間違いない。私が枢機卿のガレーロ帽子箱と推定する、メディチ家に伝世したピッティ宮蔵の「円筒形の箱」につけられている南蛮唐草文に近い形である(4)。他方、Bも金の線描きであるが、渦巻きを連鎖したような模様で、南蛮唐草を模倣したのであろうが、南蛮唐草文とは言いがたい(図13)。

書見台は日本の南蛮漆器か?―― 技法

Aの加飾は金・銀の平蒔絵と螺鈿による。梨子地や絵梨子地は見られない。

Bは金蒔絵のみで銀は見られないが、正面の雲文や紋章の円形内の赤茶色の地に金色の微塵片が散らされて、梨子地を模倣しているらしい(5)。さらに、Bの平蒔絵は平らでなく、筆のタッチが著しく目立つ箇所が多い。また下地を比べると、Aは薄茶色で、京都産の砥の粉が使用されていると見られるが、Bはねずみ色で日本製の漆器の下地には見られない色である。中国製であろう。Aの下地層は厚く、嵌入された螺鈿片も非常にしっかり付いている。このことは、漆や下地の層が広く一面に剥落して、周囲の木地がむき出しになっている箇所などにも、所々まるで突き出すような具合で、厚い下地層のてっぺんに黒漆の塗膜と貝片がしっかりと付いて残っていたりすることからも分かる。手抜きのないしっかりした仕事だ。一方、Bは下地層が薄いため、特に星文にみられるように、螺鈿が高く、少し漆の表面から飛び出したような具合に付いている。

書見台は日本の南蛮漆器か?―― 結論

Aは典型的な日本の南蛮漆器である。生活用具などは、17世紀後半も引き続き制作・輸出されたが、カトリック宗教具は、家康の禁教令までが制作可能な時代であると考えられるので、1613年を遡る制作であることは間違いない。Bは日本製ではなく、南蛮漆器を模倣した中国製と考えられる。

宝物室・ポマランチョの広間

では、長い間、誰の脳裏からも忘れ去られていた二基の書見台は、一体、聖地ロレートのどこに眠っていたのか?

発見者のグリマルディ神父様の話では、いずれも数十年前に、大聖堂の宝物室備え付けの棚の中で見つけたということである。

(図14)をご覧いただきたい。中央の赤い枠Aがナザレのマリアの生家から移築された壁「聖なる家」、左Cが宝物室(図15)である。かつては聖具室としてミサの際に使用する道具を収納し、同時に訪問者に宝物を見せる展示室でもあったようだ。このため、棚の扉はガラス張りなのだろう。宝物室はポマランチョの広間とも呼ばれ、1600~1615年にローマ法王クレメンス8世のお声がかりで作られた(図16)。

ロレート聖地の信仰とともに奉納された収蔵品が増大したため、特に高価で貴重な品を安全に収納し、また同時に展示するのが目的であったので、立派な作り付けの棚が広間の周囲の壁にずらりと並び、フレスコ画が天井をいっぱいに覆う、まことに豪華な宝物室である。納まった宝物品は、これもまた目もくらむようなダイヤやルビーなど、宝石の散りばめられた王冠や十字架、そしてミサ用聖杯など、いずれもローマ法王はじめ、ヨーロッパ各地の王侯貴族から贈られた品々である。

広間の天井画を描かせるためにコンクールが行われ、当時の最も有名な画家たちが候補にあがった。その中にはカラヴァッジョの名前も見られ、実際に交渉もあったらしい。

しかし、画家の意固地な性格、その他の経緯で、結局、近隣地ポマランチョ出身の画家に決まったようである(6)。

だが、豊かな宝物類を、18世紀末にナポレオンが持ち去り、さらに1974年1月24日夜半から25日朝にかけて、最も高価な宝物が、大泥棒にごっそりと持ち去られた。当時の新聞などで大ニュースになったようだが、まるで映画で見るような凄腕の盗賊だ。宝物室下の倉庫の天井から、壁の裏を伝わって宝物室の床に穴をあけて、やすやすと忍び込み、聖堂関係者が気付いた早朝には、時すでに遅し!棚の扉はみな開け放たれ、目ぼしい宝石類はすっかり消え去っていたという。だが、われらが《書見台》は、大粒のダイヤやルビーなどが散りばめられていなかったためであろう、泥棒は残してくれたのだった。何世紀も棚の奥で眠っていた書見台は、こうして、再びその収蔵が確認されて、天正使節の贈り物という言い伝えも、人々の記憶に呼び起こされていったのである。

書見台は天正使節の贈り物?

南蛮漆器の歴史でその発生の時期や様式の変遷については、基準作となる資料が現状では確認されていないため、意匠様式から制作年代を明確に割り出すのは困難である。しかし、イエズス会は布教の発展により、ヨーロッパやインドから運ばれてくるミサの道具だけでは間に合わなくなって、日本国内で調達するようになる。南蛮漆器が制作されたのは京都の工房であるが、カトリック聖具の制作を引き受ける京都の工房にしてみれば、外来宗教の、見たこともない新しい器物をつくるわけだから、伝統品をつくるようなわけにはいかなかっただろう。聖具を熟知している宣教師が、工人と接触して指導し、はじめてできたのであろう。高度な伝統工芸技術をもつ京都の工房と宣教師の共同作業によって、桃山時代を代表する最新流行の高台寺蒔絵(7)を駆使。自由でおおらかに秋草模様などの自然を金銀の平蒔絵で描き、そこに輝く螺鈿をふんだんに散らした華麗な南蛮蒔絵を誕生させた。

イエズス会が日本の「みやこ」に進出し、カトリック教会・南蛮寺を建て、初ミサをあげたのは1576年である。初ミサをあげたオルガンティーノ神父は、1578年4月8日付けの書簡で、「絵画のほかにかけるものはない」と報告しているから、京都に南蛮寺が建った1575年ごろには、すでに南蛮漆器によるカトリック宗教具が制作されていたと考えられている。そして、天正使節が長崎を出航したのは1582年の2月。当時の京都から長崎への運搬を考慮すれば、遅くとも1581年の年内までに漆器の贈り物は制作されていなければならない。書見台Aが、最も初期に制作された南蛮漆器であるとすれば、1582年2月に長崎港を発った天正使節の土産に間に合うわけである。イエズス会紋章入りで、ミサの際に聖書を置く書見台は、聖地への贈り物には最適である。ポルトガルなどには、ロレートの南蛮漆器と同種の書見台がいくつか残っているし、さらに、天正使節の30年後に、フランシスコ会が派遣した慶長使節の支倉常長も、法王パオロ五世への数々の贈り物とともに、書見台を持参しているという記録が残っている(8)。

書見台の記録

しかし、記録が見つからなければ、ロレートの書見台が天正使節の贈り物かどうかは明らかにならない。ロレートの文書館には何世紀にもわたる膨大な記録類が保存されている。ぜひ、書見台の記録を探してみたいと私は申し出た。すると、ロレート聖堂でも、過去に記録を探したが何も出てこなかったから徒労だろうという。だが、私は古文書を自分の目で参照したかった。

古文書を一頁ずつ開いて見ていくと、その時代の痕跡が筆致や行間から伝わってくる。

しかも日本の漆器は記述用語や記載などが特殊で、何世紀も伝世したものであっても、ほんの一時期だけ記録は残されているというような事実を、私は経験で知っている。だから、こういう経験から大海で一粒の真珠を探すような作業であっても、ともかく記録類を参照したいと願い出た。私のこの強引な願いに、ロレート文書を整理して資料を熟知しているカティー・ソルディさんと、文頭に書いた修道尼のルイージャ・ブザーニさんが大きな協力を無言で提供してくださった。

文書探しには、常に運が大きく左右するが、今回は幸い、4月に第一資料が見つかり、その後、12月までたびたび往復して一応の総ざらいを終えることができた。枚数の関係で詳細は別の機会に譲ることにして、簡単にまとめてみる。

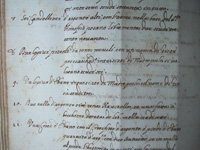

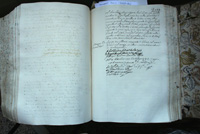

まず、これまでに私が発見した書見台の記録は、すべて収蔵目録宝物室編である(9)。奉納品目録には記載されていない。宝物室編以外の礼拝堂編、司教聖具室編など他のいずれの収蔵目録にも記録はなかった。最も遡る記録は、1633年7 月4日付の一基の記録であり、「螺鈿象嵌の黒檀の(黒檀のような色の意)イエス・キリストの御名が入る書見台。3スクード」とある(10)(図17、18)。日本の南蛮蒔絵の書見台Aの記録に間違いない。収蔵場所は、宝物室の大ファサード左側の第一番めの大棚である。次に、「螺鈿象嵌でイエス・キリストの御名が入るミサ用の小さい書見台二基」が1635年~1646年間に加わる(11)(図19)。

|

|

| (図17) | (図18) |

収蔵目録宝物室編:書見台の最も時代の遡る1633年7月4日付記録があるページ(左)と冊子(右) |

|

Bの書見台の初出の記録であるが、一基でなく二基であったらしい。Bと判定できる理由は、前述の一基とは別項にして記録を分け、特に「小さい」というキーワードを加えて特徴を明確にしているなどである。この記述は、複数の収蔵目録に繰り返されているので、Aと同様の特徴を持っている小振りの書見台が二基、新たに加わったと考えられる。新たに加わった小振りの書見台二基が全く同じであったか否かは知る由もないが、少なくとも一基、Bが現在まで残ったと考えて間違いない。大小の書見台三基は、少なくとも1730年まで同じ棚の中に一緒に収蔵され、この間の後続の収蔵記録では、大小の書見台の記録も別々にしないで、三基ひとまとめにして記録している。変化がおきるのは1758~60年の間である。三基あった書見台のうちの一基が記録から消えてしまう。そして、残った書見台二基のうちの一基が、第二番目の棚に移されて(図20)、第一番の大棚には一基だけが残ることになった(図21)。記録も別々の頁になるが、ここで重要な言葉が加わっていることに気がつく(12)。それは、Assai usatoという二単語で、即ち、「相当使用された」とか「使い古された」という意味だ。要するに二基のうちの一基の劣化が著しくなり、分けて収納することにしたということだろう。おそらく、劣化の激しくなった書見台の使用を控えるためであったと思われる。その後、1765年の一基の記録を最後として、書見台は記録から杳として消え去るのである。

(図20)収蔵目録宝物室編(439r)。別の棚に分けて収納されたAの書見台が記録されている |

(図21)収蔵目録宝物室編(c.348r)。元の棚に残ったBの書見台が記録されている |

ロレートに伝世する書見台二基の歴史資料としての意味

日本製南蛮漆器の書見台の最も遡る記録は1633年だから、天正使節の訪問から45年を経た記録であるわけで、天正使節の贈り物でなく、別の経路である可能性も、全く否定はできない。だが、ロレートは、法王や王侯貴族とは異なり、巡礼地であるので、輸入や購入による収蔵は除外できるだろう。また、イエズス会紋章入り書見台であることから、フランシスコ会派遣の、慶長使節他の宣教会の経由でないことも明白である。ロレート聖地が天正使節以外に、遥か遠くの日本と、この時代に交流があったとも考えにくい。天正使節が日本から持参したと考えるほうが、自然であろう。

16世紀に遡る時代の記録は、ロレートも他の文書の場合でも、おおむね非常に簡略な記録であり、また、初めて収蔵品が記録されるまで、さらに一冊の収蔵記録を完結するのに、数十年もかかることが、決して稀ではない時代でもあったのだ。おそらく、宝物室が1615年ごろに完成し、それまで散在していた収蔵品が納められると同時に、収蔵目録も整えられて厳密に記録がつけられるようになったのではないだろうか。

もう一基のBは日本の南蛮漆器を模倣した中国製であると考えられ、少なくとも1646年までにロレートに収蔵されていることになる。日本から渡来する当時の旅を逆算して、制作年代はこれより少なくとも1~2年は遡るから、1645年までに制作されたと考えられよう。日本では、すでに1613年に徳川幕府の禁教令、翌年の1614年には、キリシタンの国外追放令が布告され、宣教師や多くの日本人信者はマニラとマカオに移住を余儀なくされた。すでにイエズス会は1587年の秀吉による伴天連追放令以来、激しくなったキリスト教徒迫害に備え、活動の拠点をマカオに移しつつあったが、この禁教令で、本拠地は長崎から本格的にマカオに移る。日本での活動が実質的に不可能となったイエズス会が、東洋の新たな本拠地マカオで制作した書見台を、同じイエズス会が采配し、天正使節の訪問で交流があったロレートに、何らかの方法で届けていたとしても不思議ではないだろう。使用を重ねた南蛮漆器書見台の代用を所望されたのかも知れない。一方、南蛮漆器の制作地日本は、苦難の大殉教時代に入り、カトリック宗教具の制作など、まさに考えられない時代を迎えていた。だが、マカオなら漆もあるし、漆器の技術もある。中国人の工人に作らせることもできよう。イエズス会がマカオに移住したとき、信者のなかに漆の職人が混じっていたかどうかという点が、しばしば論じられたりもするが、この書見台はこの問いに答えてくれるわけである。日本の漆器職人は、少なくともこの時には、マカオにいなかったのだ。近年になって、日本の漆器を模倣した中国はじめインド等々の作例が紹介されているが(13)、その発生年代などはまだ解明されていない。Bの書見台が、1645年以前にロレートに収蔵されていた記録は、この意味でも重要な意味を持つことになる。少なくとも1640年代前半には、中国で、日本の南蛮漆器の模倣が始まっていたことになるからである。さらに、後に中国の輸出漆器として、大きく発達する広東漆器の先駆け資料という意味も、加わるだろう。さまざまな意味で、資料価値は非常に大きい。

さて最後になったが、なぜ1765年以後、書見台の記録は消えてしまったのか?

その理由は、書見台の傷みが著しくなるにつれ、宝物としての記録は徐々になされなくなってしまったからであろうと私は推測する(14)。漆は劣化すると、美しい艶や光沢がなくなり、銀蒔絵は酸化して黒ずみ、金蒔絵は埃や摩擦で薄ぼけてしまう。さらに、妖しいほど美しい輝きのあった螺鈿は、ぼろぼろとこぼれ落ち、まさに昔の光、いま何処と消え去るのである。漆を知らない国の記録者が、記録の必要を感じなくなったとしても、何ら不思議ではない。 メディチ家に伝わった南蛮漆器にも、18世紀末で杳として記録が消え去ったという例がある(15)。

おわりに

イタリアに伝世する南蛮漆器は決して少なくないのに、宗教用具は今まで一点も見つからなかった。ロレートの書見台は、私がイタリアで初めて出会った南蛮漆器の宗教具である。書見台の保存状態は良好とはいえず、特にAは劣化が著しく、早期の保存修理が必要である。

ロレートの書見台は、これまでに天正使節との関連で、ロレート聖堂の日伊語による出版物(16)や、ヴァリニャーノ学会場(17)に貸出展示されたりしたようだが、いままでに紹介されたのは、私が中国製と考えるBの書見台だけであった。この誌上で初めてABの書見台を分析し、天正使節の贈答品であり得るのは、書見台Aのみであることを、新出の収蔵記録とともに提示できたのは、筆者の限りない喜びである。ロレートの二基の書見台が、それぞれ日本の南蛮工藝史とその発展・展開史上、稀に発見される非常に貴重な資料であり、書見台Bも、最も早い時期の模倣漆器の資料として、極めて貴重な歴史の証人となり得るからである。

最後に、写真や資料の提供など、ロレート「聖なる家」大聖堂から寛大なご支援を頂いた。ここにあらためて感謝の意を表したい。

なお、図1-2-3-4-5及び15-16はロレート「聖なる家」大聖堂修道会からご提供いただいた。他は筆者が許可を得て撮影した。

Due leggii in lacca e madreperla della basilica di loreto

|

伊語原題 “Primi contatti tra Italia e Giappone - Arte e Testimonianze”

ローマ日本文化会館初の企画展として2007年2月19日から4月20日まで1F 展示ホールで開催された。

以下収蔵記録文はすべて原文のまま。現代イタリア語とは異なるスペリングもある。

Un Legiuo da Altare, composto d'Ebano, col nome' di Gesù nel mezzo, ed altre Intarsiature di madreperla.

ASSC Tesoro, 1758-59-60, Nel secondo Credenzone a mano destra dell'Ingresso, c.439.r.:

Un Legiuo da Messale, assai usato, di Legno dipinto, e verniciato nero con fogliami, fiori, e Nome di Gesù ad intarsiura di Madreperla.

参考文献

- Giuseppe Santarelli, “Tesoro e dipinto del Pomarancio” Congregazione Universale S.Casa Loreto, 1975

- Giuseppe Santarelli, “La Santa Casa di Loreto e icattolici del Giappone”, in “Il messagero della Santa Casa”, n.5, maggio 2001

- A cura di Floriano Grimaldi,”Guida degli Archivi Lauretani” , Ministero per i Beni cultrali e ambientali, pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma 1985

- A cura di Floriano Grimaldi-Katy Sordi,” Pittori a Loreto- committenze tra '500 e ‘600, Documenti”, Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici delle Marche, Ancona, 1988

- G. Gualtieri, ”Relatione della venuta degli ambasciatori a Roma fino alla patita da Lisbona”, con accoglienze fatte loro da tutti i principi cristiani per dove sono passati, Roma, 1586

- 東光博英「マカオの歴史-南蛮の光と影」大修館書店 東京 1998

- 松田毅一「天正遣欧使節」講談社 東京 1999