アーヘンにおいて、カール5世の戴冠式に参列したデューラーは、1520年10月28日、従兄弟で金細工師のニクラス・デューラーの住むケルンに戻り、翌月14日までの2週間あまりをこの町で過ごしています(1)。デューラーがアーヘンを訪れた最大の目的は、先帝マクシミリアン1世により付与されていた年額100グルデンの年金の更新を、新帝から承認してもらうことでした。新帝の叔母にあたるマルガレーテ女公とその侍臣たちへの様々な働きかけが功を奏したようで、このケルン滞在中に、年金が今後も付与される旨の待望の報せがもたらされています(2)。この吉報を得るまで、デューラーは従兄弟の世話になりながら、ケルンで買い物をしたり、賭けをしたり、散髪をしたり、市内見物をしていたことが、彼の日記からうかがえます。中でも次のような記述が目を引きます。

「3ヴァイスペニッヒそしてさらに2ヴァイスペニッヒをケルンのシュテファン親方の(制作した)祭壇画の開扉に払う。」(3)

当時、開閉式の祭壇画は、通常閉じられており、特別に開扉してもらうためには、小銭を支払う必要があったようで、デューラーは翌年4月8日にブリュージュにおいても、祭壇画の開扉に1シュトーバー支払っています(4)。ブリュージュの祭壇画が誰の手によるものかについては判明していません。しかしデューラーがケルンで開扉させた祭壇画は、恐らく、「ケルンのシュテファン親方(maister Steffan zu Cöln)」が15世紀のケルンを代表する画家シュテファン・ロッホナーを指すと思われることから、現在ケルン大聖堂に安置されているロッホナーの三連祭壇画(トリプティク)であったであろうとみなされています(5)。

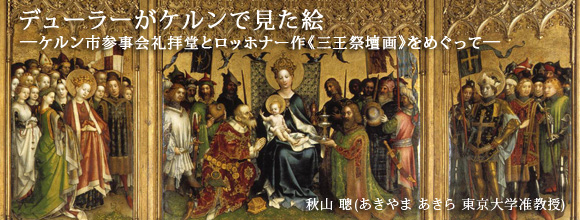

シュテファン・ロッホナーは、クリスマス・カードとして世界中で広く親しまれている絵画《薔薇園の聖母子》(ケルン、ヴァルラフ=リヒャルツ美術館)(図1)の作者で、「柔軟様式」と呼ばれる柔和な人物表現を得意とする「ケルン派」(6)を代表する画家として、15世紀中葉のドイツで活動した画家の中では、珍しく国際的知名度を獲得しているようです(7)。《薔薇園の聖母子》は50.5×39.6cmという比較的小振りな作品ですが、ロッホナーは《最後の審判》(ヴァルラフ=リヒャルツ美術館)(図2)や《神殿奉献》(ダルムシュタット、ヘッセン州立美術館)(図3a、b)等の規模の大きな作品も得意としており、中でも現在ケルン大聖堂内のマリア礼拝堂に安置されている《三王祭壇画》(図4)は、約260×285cmの中心画面に、約261×142cmの翼画が左右に付いたいわゆる三連祭壇画で、質と規模において、間違いなくロッホナーの代表作と言えます(8)。倹約家であったデューラーが出費を惜しまず開扉させた祭壇画は、この《三王祭壇画》だと考えられているのです。

閉扉時の翼画外面には「受胎告知」の場面(図5)が描かれていますが、扉を開けると、人々が中央の玉座に座る聖母子を囲み、礼拝する場面(図6)が展開します。玉座の左右には老人と中年の男性がひざまずき、すぐ右横には、左手を胸に置いた青年が、幼子キリストに捧げものを示しながら、拝礼しています。彼らは、マタイ福音書中で、遠方から星の導きでやってきたマギたちです。

|

||||||||

|

マタイ福音書には彼らが黄金と没薬と乳香を贈り物として捧げた、とあるのみで、3人であったとも、王であったとも記されてはいません。時に12人とも4人とも考えられたこともあったようですが、福音書に記されている贈り物が三品であったことから、やがて人数は3人に定着することになりました。マギがどのような人物を指す言葉かについても不確かで、当初は遠方から星の導きでやってきた何やら得体のしれない来訪者(図7、8)とみなされていましたが、次第に王とみなされ、さらには各々三つの異なる大陸からやって来た、人種も異なる王たちであったと信じられるようになりました(9)(図9、10)。

(図7)《三王礼拝》 初期キリスト教時代の石棺 ラヴェンナ、サン・ヴィターレ教会 |

(図8)《三王》 モザイク壁画 520年頃 ラヴェンナ サンタポリナーレ・ヌォーヴォ教会 |

(図9)ジョット 《三王礼拝》 1305年ごろ パドヴァ スクロヴェーニ礼拝堂壁画 |

(図10)ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ 《三王礼拝》 1423年 フィレンツェ ウフィツィ美術館 |

この三王は、ケルンにとっては特別な存在でした。というのも、ケルン大聖堂にはこの三人の王の遺体がある(ことになっている)のです。1164年、ケルン大司教ライナルト・フォン・ダッセルが、イタリアでの戦功の褒賞として、皇帝フリードリッヒ・バルバロッサから、当時ミラノの聖エウストルジオ教会にあったとされる三王の遺体を与えられたと伝えられています(10)。 三人の王の遺体を納めるために、12世紀後半から13世紀初頭にかけて、当代随一の金細工師ヴェルダンのニコラウスが招かれ、金銀宝石をふんだんに凝らした、他に類をみない大きさのシュラインと呼ばれる聖遺物箱(図11)が制作されました(11)。三人の王に加えて、やはりライナルト・フォン・ダッセルがミラノからもたらしたとされる聖フェリックスと聖ナボル、およびそれ以前からケルンにもたらされていたスポレートの聖グレゴリウスの遺体の、計6体もの遺体が上下二段に納められたこの巨大な聖遺物箱は、現在でも大聖堂の内陣の頭頂部に安置されており、周歩廊から容易に拝観することができます(図12)。

聖遺物とは、聖人の遺体もしくはゆかりの遺品を意味し、その存在するところには聖人が臨在しうると信じられていました(12)。ですからケルンの大聖堂は、天上に憩う三王の魂とコミュニケーションを取るには、最も好ましい場所であり、彼らの臨在が保証された場であったのです。それゆえ三王の遺体が眠る場所として、ケルンはドイツ随一の聖なる町として、病気や怪我の治癒をはじめとする様々な奇跡を

ところで、大聖堂内の内陣に安置された巨大な聖遺物箱に、三王の遺体が納められていることから見ても、あたかもこの祭壇画は、当初からこの大聖堂のために、大聖堂に安置された三王の聖遺物を荘厳する目的で、制作された作品であるかのように思われがちです。しかし、この祭壇画が大聖堂に置かれるようになったのは、1810年のことでした。元来は市庁舎に隣接するケルン市参事会礼拝堂(「エルサレムの聖マリア」礼拝堂)のための祭壇画だったのですが、ナポレオンのドイツ侵攻の際に、略奪を警戒して市庁舎の塔内に秘匿されて難を逃れた後に、その芸術的価値をゲーテとの親交でも名高いボワスレ兄弟に見出され、彼らの働きによって大聖堂に移管されたのです(15)。つまりこの祭壇画は、本来大聖堂とは直接の関係なく制作されたものなのですが、その中心主題が三王礼拝であるがために、近代になって与えられた新しい環境に不自然なく溶け込んでいるのです。しかし溶け込んでしまっているが故に、この祭壇画が本来有していた複雑な含意に、我々は鈍感になってしまっているところがあります。宗教美術作品が博物館・美術館にもたらされた場合、その作品が本来のコンテクストから切り離されてしまっていることには誰しも気付きやすいものですが、この祭壇画のように、ある教会から別の教会に移管された場合は、作品本来のコンテクストがかえって想起されにくくなるようです。

以下では、この祭壇画の本来の意味と機能を探ってみようと思います。

ケルン市参事会礼拝堂は、1424年の大規模なユダヤ人追放の際に破壊されたシナゴーグの跡地に建造され、1426年には献堂式が執り行われています。この礼拝堂は、市の行政機関である参事会の会議や市長選、外来の賓客の歓迎式典等の重要な公式行事の前に、ミサを挙げる場として用いられました(16)。三王祭壇画は、この礼拝堂の主祭壇として、恐らく1440年台前半ごろに制作されたものと考えられています(17)。

さて、ではここで三王祭壇画をもう少し詳細に見ていきましょう。

ケルン市民は数多くの聖遺物を擁しているおのれの町を、神の子を胎内に宿した聖母マリアに好んで喩えていました。「エルサレムのマリア礼拝堂」という正式名称が示すように、この礼拝堂も聖母に捧げられており、聖母が祭壇画の図像プログラムの中核を為しています。閉扉時の場面(図5参照)が「受胎告知」であるばかりではなく、開扉時の中央画面(図6参照)では、幼子イエスを膝に抱いた神の母たるマリアが、あたかも主人公であるかのように正面を向いて玉座に座っています。通常「三王礼拝」を主題とする作品は、このような正面性を有してはいません。あたかも遠方からの旅を暗示するかのように、一方向から三王(ないしマギ)が、画面の左右どちらか寄りに位置する聖母子に向かって拝礼するのが一般的です(図7~10参照)。その点ではこの中央画面には、「三王礼拝」図像としては、破格なところがあります。

次に、視線を少し後ろにひいて、左右の翼画とともに中央画面を見てみましょう(図4参照)。一見すると、左右の翼画に集う人々は、「三王礼拝」図像では珍しくない、三王のお連れの家来たちだと思われるかもしれません。しかし、仔細に見ていくと、左翼画(図15)がほとんど若い女性たちと聖職者で占められているのに対し、右翼画(図16)には武装した軍人たちが描かれていることに気づくでしょう。このような人々が三王とともに、幼子イエスを訪れたことを伝える典拠は存在しません。実は、左翼画に描かれているのはブリタニアの王女で、キリスト教に帰依してローマ巡礼を行なった帰路、ケルンでフン族に虐殺されたとされる聖ウルズラと、その1万1千人の侍女たち、および、婚約者でやはりキリスト教徒となり、同時に殉教した聖エテリウス、さらに、一行に同道して殉教した教皇キュリアクスや、バーゼル司教パンタルス等です。また右翼画の軍人たちも、やはりケルンで殉教したと伝えられる聖ゲレオンと、彼に率いられたテーバイ同盟軍の兵士たちなのです。

(図15)ロッホナー 《三王祭壇画》(開扉時) 左翼画「聖ウルズラと侍女たち」 |

(図16)ロッホナー 《三王祭壇画》(開扉時) 右翼画「聖ゲレオンとテーバイ同盟軍兵士たち」 |

聖ウルズラも聖ゲレオンも初期キリスト教時代の殉教者として、ケルンでは早くから篤い崇敬を集めていました。聖ウルズラ教会に遺されている「クレマティウス碑文」によると、5世紀頃からケルンでは、11人の殉教処女が崇敬を集めていたことがうかがわれますが、その11人の中にはまだウルズラという名前は見出せません。しかし10世紀あたりから、ウルズラの名前が11人の中に含まれ始め、11世紀には中心的人物として扱われるようになり、やがてケルンで一万一千人の侍女たちと共に殉教したブリタニアの王女として、定着します。一万一千人という些か非現実的な人数は、一説には、「十一人の殉教処女」を意味したラテン語の略記「XI m.V.」の中の「殉教した」を意味する「m(artyrum).」が誤って「mille=1,000」の略記とみなされて、「11×1,000(=11,000)人の処女」と誤解ないし拡大解釈されたがゆえのこと、とも言われます。また1106年の市壁の拡張に伴い、大量の人骨が出土したことが、この集団殉教者への崇敬を促進せしめたようです(18)。

トゥールのグレゴリウスは、ケルンにおいてテーバイ同盟軍の兵士50名が殉教し、彼らが祀られた聖堂は「黄金の聖人たちの教会」と呼ばれていると、すでに590年ごろに記していますが、まだゲレオンの名は見られません(19)。しかしやがて、ゲレオンはテーバイ同盟軍の将軍として、軍団兵士318名とともに、ケルン郊外でキリスト教の信仰を貫いたがために殉教したと信じられるようになりました。10世紀の殉教録には、ゲレオンたちの遺体は処刑後、井戸に投げ込まれ、その後コンスタンティヌス大帝の母后で、聖十字架をはじめとする様々な聖遺物の発見者として知られるヘレナが、その場所に殉教記念堂を建立した、とあります。どこまでが史実かはわかりませんが、現在の聖ゲレオン教会の地に、すでに4世紀末には聖堂が建立されていたことは確かなようです(20)。この軍人聖人たちの遺体も、聖ウルズラとその侍女たちと相前後して、恐らく古代ローマ時代の墓地だったと思われる郊外で大量に発見され、ウルズラたちの聖遺物と同様に、ケルンの諸聖堂に分蔵されました。これら二組の集団聖人たちは、その数の多さにおいて、聖なる町としてのケルンの宗教的権威をヨーロッパ全土に喧伝するのに貢献しました。今でもケルンのそこここの教会には、ウルズラの侍女たちやゲレオンの兵士たちの遺骨を納めた胸像型聖遺物容器を見ることができます(図17、18、19、20)。ケルンは三王の遺体の分与は好みませんでしたが、これらの集団聖人の遺骨の譲渡や贈与については、実質的にそれらが無数に存在することもあってか、比較的寛容で、欧州各地にウルズラの侍女たちやテーバイ軍団兵士たちの聖遺物が広範に流布しています(21)。

(図17)聖ウルズラ教会の胸像型聖遺物容器 ウルズラの侍女の一人(カルパ前掲書、 p.61) |

(図18)聖ウルズラ教会の胸像型聖遺物容器 ウルズラの侍女の一人(カルパ前掲書、 p.51) |

(図19) 聖ウルズラ教会の胸像型聖遺物容器 テーバイ同盟軍兵士の一人(カルパ前掲書、 p.71) |

(図20)聖ウルズラ教会の胸像型聖遺物容器 テーバイ同盟軍兵士の一人(カルパ前掲書、p.73) |

このように、左右翼画の聖人たちは、生まれてまもないキリストを礼拝に訪れた三王とは、本来全く異なる時代に殉教したとされる人々であり、この祭壇画の開扉時の情景が、キリストの生涯の一エピソードとしての「三王礼拝」を表しているわけではないことは明らかです。ここでは、神の子であるキリストとその母マリアを中心に、異なる時代を生き、その後その遺体や遺骨がケルンに眠る聖人たちが集っているのです(22)。彼らは、自らがいかに人々から尊崇を集めようとも、あくまでも崇敬(veneratio)の対象に過ぎず、真に崇拝(adoratio)すべき対象は神たるキリストのみである、というキリスト教の原則を、聖母の膝のキリストを拝礼することによって、観る者に示しているのです(23)。聖人たちはあくまでも人と神との間を執り成す存在であることを、この絵の構図は雄弁に語っているわけです。それと同時にこの絵は、いかに数多くの気高い聖人たちの聖遺物が、このケルンという町に存在しているかを喧伝してもいます。その意味ではこの絵は、聖人の肖像である以上に、骨という形でしか現実には残されていない聖遺物に本来の高貴な外観を付与してみせた「聖遺物の肖像」であると言えるかもしれません。

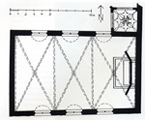

(図21a)市参事会礼拝堂の復元平面図(キール前掲論文より) |

(図21b)市参事会礼拝堂の復元図(キール前掲論文より) |

|

|

(図22)聖ウルズラ教会、「黄金の部屋」 |

(図23)聖クララ女子修道院旧蔵聖クララ祭壇衝立(開扉時) ケルン大聖堂 |

(図24) ケルン市の公文書保管箱「黄金の櫃」(アップーン前掲論文、p.41)

|

|

《三王祭壇画》と聖遺物との密接な関わりは、1519年の参事会礼拝堂財産目録からも確認できます(24)。この記録には、この礼拝堂に置かれていた様々な文物がくまなく記されており、デューラーが訪れたであろう時期の礼拝堂の様子をうかがわせてくれます。祭壇画は、およそ10×15mという小振りな礼拝堂の東壁面手前の祭壇上に設置されていたものと思われます(25)(図21a、21b)。現存するプレデッラ(祭壇画の裾部分)は後補されたもので、当初の祭壇下部は、聖遺物容器等を収納できる棚になっていたようです。中にはウルズラの侍女たちの胸像型聖遺物容器二つと、パネル型聖遺物容器、聖遺物箱、接吻牌が置かれていました(26)(図22、23)。加えて、ここには「黄金の箱」と呼ばれていたケルン市の公文書保管用の箱が置かれていたらしく、この礼拝堂と祭壇画が市参事会からいかに重要視されていたかがうかがわれます(27)(図24)。さらに、祭壇画の左右の上方壁面には、観音開きの木製扉付きの大きな収納棚が設けられており、左右それぞれにウルズラの侍女たち(や恐らくゲレオンの兵士たち)の胸像型聖遺物容器が19体ずつ置かれていました。さらに祭壇上、祭壇画の手前には、キリストが架けられた「聖十字架」の欠片を納めた十字架型聖遺物容器が置かれていたと言いますから、この祭壇画の前後左右には、聖遺物がひしめいていたことになります。その様子は聖ウルズラ教会や聖ゲレオン教会の第二次世界大戦以前の写真(図25、26)を見ると、ある程度想像することができるかもしれません。ケルンの教会の壁面には、無数の聖遺物を納めた棚が設置されることが決して珍しくはなかったのです。市参事会礼拝堂の聖遺物の大半が、聖ウルズラと侍女たちおよび聖ゲレオンと軍団兵士たちのものであったことは、17世紀にケルン中の聖遺物を網羅的に調べたエギディウス・ゲレニウスの著書から明らかです(28)。《三王祭壇画》は、市参事会礼拝堂の中で、左右翼画に描かれた聖人たちの聖遺物に囲まれながら設置されていたことになるのです。

聖ウルズラや聖ゲレオン等については、聖遺物と画像が至近距離において、画像が聖遺物を説明、荘厳し、聖遺物が画像の聖性を高めるという互恵関係にあったことは明らかです。《三王祭壇画》中の聖人たちの形象と、周辺の棚に安置された彼ら自身の聖遺物が相互に呼応することによって、観る者には聖人の臨在が実感され得たものと思われます。ひょっとするとウルズラやゲレオンたちが、左右の翼画からはみ出して、群れをなして「ここにいま」現実にいるかのように感じられたのかもしれません。

他方、それとは様相を異にするのが中心画面の三王です。市参事会礼拝堂に三王の聖遺物は存在していなかったはずです。彼らの遺体は大聖堂に安置されていたのですから。大聖堂は司教座聖堂であり、原則として大司教の管理化にありましたから、いかに市参事会と謂えども、三王の聖遺物を自由に扱えるものではありませんでした。実はこのことについて、ケルン市民は極めて大きな懸念を抱いていました。

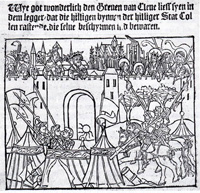

というのも、中世が進むにつれて、ケルン市参事会とケルン大司教との間には、しばしば軋轢が生じていたのです。世俗的傾向を強め、領邦君主として領邦形成を推進しようとするケルン大司教と、帝国自由都市として自治権を確立したいケルン市との間に、争いが生じるのは当然で、13世紀には、しばしば両者の間で武力衝突まで起きています。大司教軍に攻め立てられるたびに、ケルン市民はこれを撃退し続け、1288年の大司教ジークフリート軍との「ヴォーリンゲンの戦い」に勝利を収めることによって、ようやく実質的な自治権を獲得するに至ったのでした。大司教軍との一連の戦闘の際、聖人たちが戦場に実際に出現して、町を守ってくれたと、市民たちは信じていました。例えば、1265年に大司教エンゲルベルト2世の軍勢が町を包囲した際には、夜半に聖ウルズラと侍女たちが現れ、祝福を垂れながら市の城壁外周を巡った後、ひとりでに開いた城門から市内に入ってゆく様子が包囲軍に目撃され、包囲が解かれたと伝えられています(29)。また1268年にエンゲルベルト2世が市のウルレ門の地下にトンネルを掘って、市内への侵入を企てた折には、聖ゲレオンとテーバイ同盟軍兵士たちが現れ、市民と共にこれを撃退したといいますし(30)、「ヴォーリンゲンの戦い」での勝利も、出現した三王の祝福と庇護のおかげによるものと信じられました(31)。ちなみに1499年に刊行された『ケールホッフの年代記』には、三王やゲレオン、ウルズラたちが市の城壁の上からケルンを守護している様子が図示されています(図27)(32)。

このように見てくると、ケルンの市民にとって、三王も、ウルズラやゲレオンたちと同様に、自分たちの味方であり、守護者であると感じていたことは明らかです。しかし三王の聖遺物は、もともと大司教がケルンに招来した聖遺物ですから、参事会礼拝堂に移管することが、もとより不可能であるばかりでなく、市が大司教と対立を重ねた場合、大司教が自らに友好的な都市に三王の遺体を移動させる可能性すらありえたのです。もちろん市は警戒を怠たらず、しかるべき手を打ってはいました。

実際、大司教が1369年にケルン訪問を企てた際、市参事会は貴重な聖遺物が奪われてしまうのではないかと恐れて、三王の遺体を見張らせるべく2名の監視役を大聖堂内に派遣しようとしました(33)。結局この時は大聖堂を通常管理している大聖堂参事会が大司教ではなく、市参事会よりの姿勢を示したので、常時見張りを置く事態にまではいたらなかったようです。しかし三王の聖遺物が何時の日にかケルン市外へ持ち出されてしまうのではないかという、市参事会の不安は尽きることがなかったようで、ローマ教皇庁に働きかけて、1393年に教皇ボニファティウス9世から、

さて、このような背景を踏まえた上で、もう一度《三王祭壇画》を見てみましょう。

この《三王祭壇画》は、大司教管轄下の大聖堂にある三王の聖遺物と、ケルン市民にとってより近しい聖ウルズラおよび聖ゲレオンたちの聖遺物とを競合させる意味合いで、制作されたと考える研究者もいます(35)。しかし上述したように、ケルン市民にとって三王もまた信頼すべき自分たちの守護聖人と受け取られていたことは間違いありません。だからこそ三王が祭壇画の中心に配置されているのであり、ここでは三王を含めた数多くの聖人たちが一堂に会して、神への執り成しと市民の守護を保証してくれる存在として、描かれているのです。

市参事会の対抗意識は、あくまでも大司教に向けられたものであり、名目上大司教の管理下にある三王の聖遺物にまで向けられたものではなかったはずです。三王の聖遺物の聖性価値を否定するべく、ウルズラやゲレオンたちの聖遺物を競合させるというような積極的な意図は、恐らく無かったでしょう。むしろ、皇帝すらも礼拝に訪れるという三王の聖遺物の確立された権威に、ウルズラやゲレオンたちの聖遺物を関わらせ、それらの聖性という価値を高めることこそが、市当局の重要な関心事であったように思われます。無数に存在するがために、比較的容易に流布し得るウルズラやゲレオン等、集団聖人の聖遺物の聖性が高まることは、「聖なる都ケルン」というイメージを広く喧伝しようとしていたケルンの利益にかなったものでした。事実、こうしたプロパガンダはそれなりの効果があったようで、三王の聖遺物は王権との関係においては不朽の権威を保ち続けますが、中世末期に至るとケルンの町は、三王よりもむしろ集団聖人、とりわけウルズラとその侍女たちの聖遺物を擁する地として語られるようになります(36)。

《三王祭壇画》は、度重ねての大司教との軋轢を背景に、自らの町が大司教ではなく、町のそこここにその聖遺物が眠る聖人たちの集団により、守護されているのだという市民の理念を示すとともに、ウルズラとその侍女たち及びゲレオンと軍団兵士たちの聖遺物の聖性を、三王の聖遺物並みに高めるべく制作されたものと思われます。

そうしてみると、大司教に対する市民の対抗意識・防衛意識から生まれたこの祭壇画が、大司教座聖堂たる大聖堂における一大観光名物と化しているという現状は、歴史の皮肉と言えるのかも知れません。

ところで、デューラーが訪れた1520年頃の参事会礼拝堂の様子は、先に引用した1519年作成の礼拝堂財産目録に記載されたものと大差なかったであろうと思われます。恐らく、数多くの聖遺物ないし聖遺物容器に囲まれた状態で、デューラーは《三王祭壇画》を仔細に鑑賞したことでしょう。彼がこの絵や参事会礼拝堂の内部装飾について具体的にどのような感想を抱いたのか、日記における簡潔な記述からはうかがうすべがありません。しかし、この礼拝堂を訪れた数日後の日記の記事は注目に値するように思われます。

「ケルンで聖ウルズラの教会堂へ行き、彼女の墓に詣り、聖処女たちおよび他の聖人たちの大きな遺物(庫)を見た」(37) 。

デューラーは、参事会礼拝堂を訪れた直後に、聖ウルズラ教会を訪れ、そこに安置された聖ウルズラと1万1千人の侍女たちの聖遺物ないしその容器を実見しているのです。参事会礼拝堂において、祭壇画(とりわけ左翼画)と聖遺物/聖遺物容器の「競演」、あるいは「表象」としての絵画と「実物」としての聖異物との「照応」を身をもって体験したことが、聖ウルズラ教会を訪れる動機となった可能性も考えられます。とすれば、《三王祭壇画》を註文した市参事会がこの絵に仮託した「ウルズラやゲレオン率いる集団聖人たちの聖遺物が三王に勝るとも劣らぬ価値を持つ」というメッセージが、デューラーに対して十分な効果をあげたと言うことができるかもしれません。

註

SPAZIO誌上での既発表エッセー 目次

- デューラーの《蝿》をめぐる謎 no.62(2003年4月発行)

- ドイツ美術はなぜ醜いか no.63 (2004年6月発行 web化第一号)

- デューラーの《二皇帝像》と聖なる見世物 no.65 (2006年6月発行)

- デューラーは、なぜ、マルガリーテ女公から絵画の寄贈を断られたのか?

no.66 (2007年7月発行)