第一部

1. 最北端の村

受話器の向こうで女性の声がした。

「マルテ?」と聞くと、

「いいえ、アリッサです」

という答えが戻ってきた。アリッサってどの女性だったかな?と私は首をひねる。

「マルテに何か御用ですか?」

「ええ。私はケイ・ヨシヤという日本人の絵描きで物書きですけど、ずうっと昔マルテとドイツのお城でお会いしているんですが、あの時一緒だった日本人の絵描きをご記憶じゃありませんか?」

「ああ……そう言えばそういうことがありましたっけね。確かディーターのお城で?」

「そうです、そうです。あの時お会いしたケイです。あれ以来ずっとマルテとはクリスマスカードの交換だけは続いているので、私のこと覚えてくれていると思いますが……。それで今日はマルテにお願いがあるんですけど……」

「そうですか。でもマルテは今制作中で電話に出られないので、ご用件は私アリッサが伺います」

きびきびと応対する。

私はかなり長々と用件を説明し、ちょっとくたびれて受話器を置いた。それから私は、ファックスでもう一度インタビューと取材の趣旨を書いて送った。アリッサから電話で返事が来たのは、週末を挟んだ翌週のことだった。マルテは私のことをよく覚えていて取材に応じてくれるという。

オランダ中央部にある我が家を、カメラ担当の相棒の運転で出発したのは午前10時だった。300キロの道を走り続けて目的地に着いたのは、約束の2時にわずか早い午後1時45分だった。4時間近くドライヴして行った先は、オランダの最北端にあるフローニンゲン州の首都フローニンゲンから、更に15キロほど北上したところにあるアイトハイゼンという小さな村だ(図1)。さえぎるものが何もない景色は、上方の四分の三が空、下方の四分の一には地球にしがみつくようにして平坦な大地が広がっている。広大な空は陰鬱なグレーの冬雲に覆われ、夏の青空を流れる白い雲の壮大なオーケストレーションは望むべくもない。長々と横に広がる大地のところどころに散らばる遠景の農家や木立は、グレー、こげ茶、黒のモノトーンで、冬枯れの寒々しさを通り越して荒涼とした光景だ。大地には黒っぽい土が剥き出しになったところに、冬も枯れない緑の草で覆われた牧草地が点在している。それだけがこの荒涼とした冬景色にかすかな生気と色彩を与えている。地図を見るとその向こうには茫漠とした砂丘が広がり、道は砂丘の中で尽きていた。そしてそのもっと先には北海が広がっている。ここがオランダの最北端の村の一つであることは間違いなさそうだった。

私は10年ほど前に、ゴッホの足跡の取材中に何度も訪れたドレンテ州を思い浮かべた。ドレンテ州とフローニンゲン州は州境を接しているが、前者は北東寄りでドイツと国境を接し、後者はドレンテよりさらに北に位置していて北海に面している。荒涼とした景色は共通しているが、まだしもドレンテ州の方が人家や緑も多く人気が感じられた気がする。

1883年、ゴッホがハーグでの娼婦シーンとの生活と人間関係に疲れ果ててたどり着いたドレンテ州は、想像していた以上の僻地だった。わずか3カ月のドレンテ滞在時に極度なうつ状態に陥ったゴッホは、経済的支援者だった弟のテオに、自分と同様に画家になってこのドレンテ州に二人でアトリエを構えて一緒に描こう、と夢のような提案と構想をしつこく手紙で繰り返している。ゴッホのこの「北のアトリエ」構想ともいえる提案は一時的な思い付きに過ぎず、結果的には何の成果ももたらさなかったが、後に彼はアルルでの「南のアトリエ」構想を抱くにいたった。

アイトハイゼンの村をナヴィゲーションに従って小さな道をぐるぐると回るうちに、私たちはいつの間にか目指すマルテの住む農家の前に着いていた(図2)。道路から見ると敷地内には二軒の家が建っていた。左側の家は高いスレート屋根の煉瓦作りで、大きな農家だった。右側の家は白壁で、赤い縁取りをした窓とダークグレーの屋根瓦を持つ築100年くらいの洒落た家だ。農家の方は、私が住んでいるオランダ中央部で見かけるものとは規模が一回りか二回りくらい大きいように見えた。門を入っていくと、大小の車やキャンピングカーが何台も止っている駐車場らしきスペースがあった(図3)。そこに、古びてはいるが本物のオランダ空軍の訓練用戦闘機が一機、無造作に置いてある(図4,4a)。その側に車を止めて農家の壁に沿って歩いて行くと、「マルテ&パートナーズ。奥の入り口」という手書きの看板がかかっているのが目に入った(図5)。いくつかのドアを通り過ぎて歩くと、一番奥にガラスをはめた濃い緑色のドアがあってそこが玄関だった(図6)。ガラス越しに中を覗き込んでいると、中からぱっとドアが開けられて、出てきたのはマルテ本人だった。

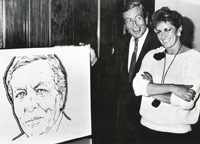

マルテはトレードマークになっている、舞台化粧のような個性的な化粧をしている(図7)。赤いセーターに濃いグレーのセーターとパンツルックで、その上にボディウォーマーを重ねている。同じくグレーのブーツをはき、赤いアクセサリーを何重にもしたトレンディでお洒落な姿だった。毎年マルテからは上質の手漉き紙のクリスマスカードが送られてくるが、二つ折のそのカードの右側にはマルテの作品の前に立つマルテとヘンクとパートナーズの写真が、左側には挨拶文とサインがあるというスタイルで17年間一度も変わったことがない(図8)。マルテはたいていスパッツかパンツルックで、ただ一人の男性であるヘンクと一緒に、3人の女たちの中心に立っていた。3人の女性たちも長い足を出したミニ姿、マキシファッションと、それぞれに個性のあるファッションで目を楽しませてくれていたが、そのクリスマスカードのお陰で私はマルテと17年ぶりに会うという気がしなかったのだ。私たちはお互いに再会を喜び合った。

玄関ホールはなく、ドアを開けて入った部屋がリビング兼ダイニングルームだった(図9)。部屋の壁は赤茶色で塗られ、中央には黒塗りの大きな円いテーブルが置いてある。床も赤い塗料で塗ってあった。テーブルの真上には、中国趣味の赤い提灯や装飾が沢山ぶら下がった照明が掛っている。隣のスペースにも赤い提灯が二つぶら下がり、別のテーブルの上には中国趣味の絵付けをした大きな花瓶が置いてあった。マルテのイメージと中国趣味とはちょっと結びつかなかったので訊いてみると、マルテは中国に興味を持ち漢字を熱心に勉強しているという。今年の五月には、兄一家と一緒に中国を訪問する予定を立てているほどで、中国への傾倒ぶりが窺える。

部屋の周囲の机や飾り棚の上には、びっしりと様々な置物や花やオブジェが所狭しと置かれている。机の上に立てられた沢山のクリスマスカードの前列に、ベアトリックス女王と、アレクサンダー皇太子とマキシマ妃から届いた二枚のカードも見える。居間の右手にキッチンがあり、その横にある廊下から別の部分へとつながっているようだった(図10)。居間とキッチン両方を合わせると、多分70㎡くらいだろうか。私たちが座った丸テーブルの正面の壁には大きなヘンクの肖像画が掛かっているが、黄色や赤やピンクの華やかな色で描かれたヘンクは、穏やかな表情で楽しげに歯を見せて笑っていた。

マルテと一緒に最初に私たちを迎えてくれたのは、私が電話で話したアリッサだった。アリッサは知的な容貌の持ち主で、黒いシックな服に身を包んでいる。ややあって現れたのはアリッサの妹アドリエンヌだった。アドリエンヌはアリッサとは違う丸顔で、赤い服にツイードのジャケットで赤いマフラーを無造作に首に巻きつけている。しばらくたってからやはり黒っぽい服で、カールした長い金髪を両肩に垂らした姿で現れたのはワンダだった(図11)。そしてインタビューも半ばを過ぎたころに一人の黒い服に身を包んだ上品な老女が現れたが、彼女はアリッサとアドリエンヌの88歳になるという母親のフースで、この家の一員になって一年半になる。彼女はかつてどの有名作家も一度は寄稿したことのある、一種の作家の登竜門と言ってもいい学生新聞の編集長をしていた。アリッサとアドリエンヌの父、つまりこの老婦人の物故した夫アドリアーン・モリエンは、高名なオランダの作家だった(図12)。

この巨大な農家には現在、68歳のマルテ・ローリングを中心として、62歳のアリッサ・モリエン、58歳のアドリエンヌ・モリエンの姉妹と88歳の彼女たちの母親フース・モリエン=オルデンブルフ、そして57歳のワンダ・ウェルナーの5人の女性たちが住んでいる。

2. ディーターの城

私と相棒とが、友人のウィレム夫妻から特別な招待を受けたのは1990年の真夏のことだった。ウィレム夫人ヘレーネの姉フランセスが嫁しているドイツ人デザイナー、ディーター・シーガーのミュンスター近郊にあるシュロス(城)への招待だった。その夏、城の庭に立てたばかりの立体作品の除幕式があり、その後で庭でランチパーティを開くという。立体作品は、巨大なモニュメントを作ることで有名なオランダ人の女性アーティスト、マルテ・ローリングの作で、当日行われる除幕式と昼食会には、評論家やアーティスト、実業家、ディーターの友人など5、60人が集まることになっていた。

私たち一行はウィレム夫妻、私と相棒、フリーのカメラマンの5人で、早朝にロッテルダムの飛行場からセスナで飛び立ち、ミュンスターの飛行場に降り立った。そこからタクシーに乗り換えて、ディーターの城に着いたのは午後1時に近いころだった。ディーターはそのころドイツやヨーロッパではデザイナー、建築家として非常に名高く、家具、インテリアデコレーション、ガラス器のデザインなど最先端デザイナーとして大活躍していた。リッツェンホフというガラス工場で、彼がプロデュースして世界の有名アーティストたちが絵付したミルクグラスはヨーロッパでまず大ヒットし、日本にも輸出されて名を知られ始めていた。その後同じコンセプトで90年代に制作販売したビールグラスや陶器のコーヒーカップなども世界的な大ヒットで、今ではディーターはドイツで最もトレンディなデザイナーとして、彼の名前とリッツェンホフ製品は世界中で知られ売られている。

城は1800年代に作られたドイツのネオ・ルネサンス様式で、ドイツに多い赤い屋根と白亜の壁、中央が半円形に張り出したファサードを持つ館風の建物だ。ファサードの壁には、マルテ一行を歓迎するオランダ国旗が掛けられていたが、それと並んで私たちのために日本国旗が掛けられていたのには、私と相棒はちょっと面喰らってしまった。ディーターはその城を、外側はオリジナルのまま残して内部をモダンに改造し、仕事場とショールーム、住居も兼ねて住んでいた。庭にマルテの作品が設置してあったが、それはまだ白い布で覆われていて色も形状も見ることはできない。マルテと彼女のクルーたち(当時マルテはそう表現していた)が到着してからマルテ自身の手で除幕されるというのが、今日のイベントの最大のハイライトだった。広い芝生の庭には長いテーブルが並べられ、白いテーブルクロスの上には花が飾られて、豪華な食卓のセッティングがしてあった。

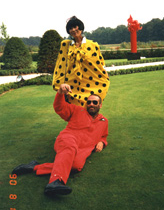

マルテとクルーたちがオランダから7、8時間の道のりを車で走って城に到着したのは、私たちより遅れること1時間後の午後2時に近いころだった。車から降り立ったのは、すらりと背の高い美女4人、同じく背の高い男性1人の合計5人だった。長身のマルテは、黒いブラウスに白黒の水玉のスパッツ、唯一人の男性のヘンクは、真っ赤なオーバーオールに黒いサングラスで、他の三人の女性クルーたちは、揃って黒い服にそれぞれの長身を包んでいた。会場は、シックなファッションモデルたちが突然現れたような華やかさと驚きに包まれた。

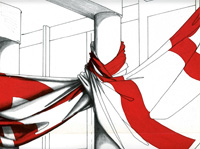

マルテが自作を覆っていた白布を取り除くと、高さ4メートルほどの真っ赤な作品が姿を現した。直径70㎝ほどの円柱の先端に、同じく真っ赤な翼状のものが空にひらりと舞っている。円柱と上部の継ぎ目部分には、幾重にも細い赤いチューブが巻かれていて、どっしりした円柱にリズム感を与えている。それはゴシック教会の、装飾付きの円柱にもどことなく通じるものがあった。全体が赤く燃えるような立体作品は、まるで違和感なく周囲の景色やルネサンス風の城にマッチしている。客人たちからどっと拍手が沸き起こった(図13、14、15、16)。

昼食を終えた後、私たちはディーターの城の内部をくまなく見せてもらったが、マルテたちは長居せず、遠路をオランダに帰るために早めに城を去っていった。この時初めて出会ったマルテとパートナーのヘンク、3人の女性のクルーたちとはその後会う機会はなかった。それから間もないある日、私たちはアムステルダムのミュージックシアターに行った。そこの二階のバンケットホールの回廊の欄干から階下のホールに向けて、長さ10メートルほどの白、黒、ピンクの3枚の長いポリエステルの布が垂れ下がるマルテ作品があるのを見た(図17)。彼女がポリエステルを使って、大きな布やカーテン風の作品を沢山作っていた時代のものだ。マルテの作品はスケールの大きさと大胆で斬新な形象、素材の現代性とで、確実にオランダの現代芸術のトップワークとして浸透し定着していた。

3. 華麗なる家系・生い立ち

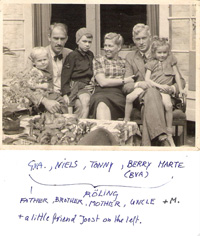

マルテ・ローリング(Marte Röling)は1939年12月16日に、父ヘーラルト(図18)と母マルティーヌの長女としてアムステルダムに生まれた。兄弟は2歳年長の兄ニールスだけで、兄とは幼いころからとても仲がよかった。兄は後にワーヘニンゲン農科大学の教授になったが、農業技術の特殊教育法というのを開発し、オランダやヨーロッパの農業技術教育の分野では非常な名声を博した学者だ。Rölingという名前はOの上にウムラートが付くドイツ系の名前だが、はるか昔に隣のドイツから移住してきたものと思われる。この発音は日本語表記では不可能だが、「ローリング」が一番近いかも知れない。ローリング家は代々、沢山の有名な学者や芸術家を輩出した名門で、オランダではよく知られている華麗なる家柄である。

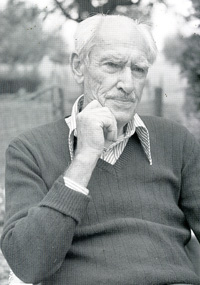

1904年生まれの父ヘーラルトは画家だったが、古い美術教育を受けた彼が活動し始めたころにはアブストラクト運動が盛んになり、写実的な画風はあまり歓迎されなくなってしまった。したがって現代画家としての大きな名声は得られなかったものの、オランダの各地で個展活動は盛んに行っていた。彼はマルテが生まれた1939年に、アムステルダムの国立芸術大学(レイクス・アカデミー)の学長に就任し、その後中断を経て再び1950年から1969年まで学長職にあったが、後にマルテはこの大学に入学している。彼はまた、カナダのオンタリオ芸術大学の客員教授にもなり、アメリカでの発表の機会も多く、俳優のヘンリー・フォンダが7点の作品を持っていたことが知られている。

ヘーラルトは絵画保存や修復の知識にも秀でていたので、戦時下にナチスの目から隠すために、額と木枠を外して丸めたレンブラントの「夜警」をどのように保管するかという、重要な技術アドバイザーとしても活躍した。絵描きとしてよりも、彼は名門ローリング家に、国立芸術大学学長というもう一つの社会的な地位と名誉とを付け加えることに貢献した後、1980年に76歳で世を去った。言葉も覚えない幼児の時からマルテは絵を描き、子供時代は父からデッサンや簡単な解剖図を習ったというが、マルテにとっては父の影響は決して小さくなかったはずだ(図19)。

1909年生まれの母のマルティーヌも、国立芸術大学で学んだ画家だった。彼女はつい最近の2006年に97歳で没したが、死の寸前まで元気で制作していて非常によく売れる画家だった(図20)。家族に画家が何人もいたので、彼女は旧姓のマルティーヌ・アントニー・フロレをアーティストネームとして名乗っていて、ローリングの名前は使わなかった。彼女の作品は、シャガールとボナールを組み合わせたような柔らかいタッチと暖色系の中間色で描かれた作品だ。その優しく親しみやすい画風で好まれ、よく売れたということが納得できる。アムステルダムやデン・ハーグ、スヒーダムの市立美術館や国内の著名画廊で展覧会が企画されたという経歴から、画家としては夫よりずっと知名度もあり恵まれてラッキーな一生だった。一家から同時に親子3人の画家が輩出したわけだが、ある時期のローリング家には3つのアトリエがあって、3人がそれぞれのアトリエで制作していた。しかし3人のうちで最も大きな知名度を得たのはマルテで、後には彼女が両親の展覧会をオープンするまでになっている(図21)。

4. 東京裁判とベルナルト・ローリング判事

父の二歳下の弟は法律学者で、フローニンゲン大学の法律の教授だった。マルテの記憶によると、この伯父は1946年、40歳の時から1948年までの二年間、東京裁判の連合国側裁判官として東京に派遣された。6カ国の裁判官が戦後の日本を裁いたことで有名な東京裁判で、伯父のベルナルト・V.A.ローリング(マルテは彼をベリー伯父さんと呼んでいた)は、インドの判事と並んで戦勝国側が一方的に日本を裁くことを厳しく批判したという。マルテがインタビューで、「伯父は日本を弁護したことを生涯誇りに思っていた」と話すのを聞いた時も、マルテとの関係ではこの伯父の存在はたいして重要ではないと思い、私はこの事実に特別な興味も注意も払わなかった。しかし帰宅後、参考までにと思ってインターネットで「東京裁判」の項を見て、私はずいぶんと驚くことになった。

資料によると、判決は米国、英国、ソ連、中国、カナダ、ニュージーランドの6カ国の判事によって、短期間で審理も十分に尽くされないままに多数決裁判で結審した不公平な裁判だったという。オーストラリアとフィリピンの判事が反対意見書を提出したものの最終的には賛成した中で、オランダ、フランス、インドの判事が一方的な裁判に反対する意見書を提出した。このベルナルト・ローリング判事こそ、連合国側のオランダ代表としてインドのパール判事と並んで、東京裁判に異議を提出した数少ない裁判官の一人であり、マルテの伯父だったのである。東京裁判の記事を読むと、ベルナルト・V.A.ローリング(ベルナルド・ローリングまたはレーリンク)という名前に何度も出会うが、彼とインドのパール判事に関する日本語の著作は、現在に至るまで非常に多く出版されていることにも驚く。あれから60年を経て、東京裁判を見直す機運が醸成されてきた今日、日本人はこの裁判に異議を申し立てた二人に格別の感謝と敬意と親しみとを感じているのかもしれない。

この事実を知った時、日本とマルテの接点など全く考えてもいなかった私は、マルテがローリング判事を通して日本と大きな接点を持っていたことに少なからず驚いたのだ。ローリング判事は、後にフローニンゲンに設立された平和研究所で、戦争犯罪、戦争と平和の研究に生涯を捧げたが、1985年に79歳でその生涯を閉じた。マルテによれば彼は鈴木大拙を尊敬し、よく彼の禅の著書を愛読していた。少女だったマルテは、伯父から日本土産として、赤い着物を着た日本人形や、真珠の腕輪をもらった記憶がある。マルテ一家と伯父とは、ずっと親しい交流が続いていたという。この伯父の息子マテイス・ローリングも画家になった。マルテとはあまり変わらない年齢で、現在も具象画家として活躍している(図22)。

5. 若きタレント

(1974年 布 8m×28m)

マルテは16歳で最年少の学生としてアムステルダムの国立芸術大学(レイクス・アカデミー)に入学し、版画を専攻した。19歳の時に初めての個展を開いたが、当時は在学中に展覧会を開催することは禁じられていた。しかしアカデミーには内緒で開催したこの版画とデッサンを主体にした作品展で、作品はかなりよく売れた。22歳でアカデミーを卒業すると同時に、堰を切ったように展覧会活動が始まり、多い時では1年間に150回もの展覧会を、オランダやヨーロッパの諸都市、またアメリカでも開催するというすさまじい行動力だった。弱冠22歳のマルテは、これらの展覧会を全部自分でプロデュースしたというから、そのバイタリティと行動力は今に始まったものではない。

マルテは活動の初期から大きな作品を手掛けているが、1967年にフローニンゲンに作った1.5m×12mのガラスの壁面作品を手掛けたのが最初だった。その後は今に至るまで、対極のミニマム・アートとも呼べる郵便切手のデザインを15回以上も依頼され、レコードやCDのジャケットも数多く制作した。劇場の舞台装置や舞台衣装のデザインなどの依頼もあり、マルテは精力的に幅広い分野の仕事を何でもこなした。1973年と75年には、アムステルダム市内をサイケデリックな色や模様で車体全体を装飾した市電が走りまわって大きなニュースになったが、そのデザインを手掛けたのも彼女だった。1973年の制作過程は記録映画にもなって残されている。1982年にはベアトリックス女王の肖像画を依頼され、シルクスクリーンで制作した。これは各官公庁や会社のホールや会議室などに掛けられ、どこでも目についたので、作家は知らなくてもこの肖像画を知らない人はいなかったに違いない(図23)。1989年には、ふたたびクラウス殿下とベアトリックス女王の肖像画を制作する注文を受けている(図24)。ベアトリックス女王は、デン・ハーグの宮殿のために作品を注文するほどのマルテファンでもある(図25)。ドイツのディーターから、リッツェンホフのグラスの絵付けの依頼も、何回も受けて制作している。

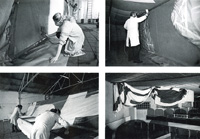

マルテが巨大なモニュメンタルな立体作品に挑み始めたのは1983年ころからだった。フローニンゲンに近いレーウワルデンの郵便貯金銀行からの注文で、縦が8メートル、横が28メートルもある巨大な布の旗をマルテは制作した(図26)。それを柱にねじって巻きつけるのだが、いざ出来てみると布製の大きな旗は重くて持ち上げるのもねじるのも大変だった(図27)。この経験から、その後マルテはポリエステルなどの現代の素材を使用するようになるが、それ以来巨大な壁画や天井画、立体作品などの注文が殺到した(図28)。公立劇場や音楽堂、議事堂、大学、図書館、研究所などの公共機関、公園や広場などに設置する作品、会社や個人の大邸宅の庭やホールに設置する作品等々、作品も注文主も様々だ。マルテの作品はポリエステルやPVC等を使用し、それを主に金属などと組み合わせて作り上げる現代彫刻だが、大理石を彫ったり木材を彫ったりという古いタイプの彫刻ではない(図29、図30)。最初にデッサンをして形体を決め、それから粘土で模型を作る。その段階で技術的な打ち合わせをしながら使う素材を決めていくのだ。鉄などの金属を使用する場合は、模型をもとに鋳物工場に作らせたものと自分のアトリエで制作したポリエステル部分とを接合する(図31、図32、図33、図34)。

こうして制作されたマルテの巨大な立体は、パワーとバイタリティと、時にユーモアに溢れている。存在感ある作品は、その色や形体や素材で自然の中にあっては自然と対立することでハーモニーを生み出し、屋内にあってはその巨大なシンプルさゆえに、静謐で瞑想的な空間を演出した(図35、図36、図37、図38)。