心に響くモノデザイン

みすずノート

六本木ミッドタウンでウィンドウショッピングをしていると、粋な配色で並べられたノートが目に入った。

知り合いの編集者が、かねて絶賛していた手作りの <<みすずノート>> だ。

背表紙には、、

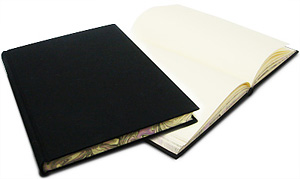

木綿のさらっとした表紙、しっとりと手になじむ用紙。

単行本くらいの厚みがあるノートは、ゆるやかな弧を描いてページが開く。

こんなノートを生み出した技法と作り手を知りたい。

私は美篶堂の工場を訪ねることにした。

体に覚えこませる

グラフィックデザインの勉強を経て19歳で美篶堂に入社した

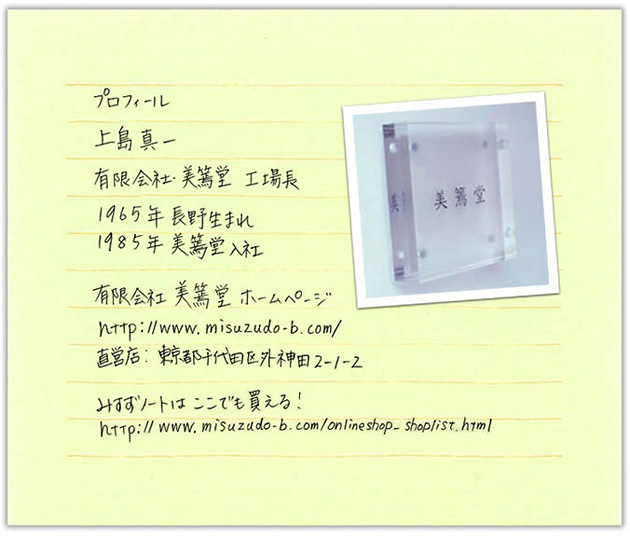

長野県伊那市美篶。南アルプスを背にした高原に <<みすずノート>> の工場はある。美篶堂は、1983年 東京の江戸川区で創業。東京神田の老舗製本会社で修行した上島松男(かみじままつお)氏が起した製本会社だ。

現在は、甥の上島真一氏が工場長を務め、製本だけでなく、オリジナルのノート、アルバム、カードスタンドなどの紙製品を、すべて手作りで製作している。中でも、真一氏が培った技法と情熱を結晶させたのが、<<みすずノート>> である。

危険を伴う作業に目は真剣だ

「入社して1カ月で断裁をまかされ、10年間はひたすら紙を切りまくっていました」

作業の手を休めず、断裁機の音に負けない、よく通る声で真一さんは話し始めた。

「断裁は危険も伴うし、体力も必要です。ただひたすら切るという地味でおもしろくない仕事だけど、時には失敗しながら、改善すべき点を見つけ出し、一つ一つ体に覚えさせていったんです。それが今の糧となっています」

<<みすずノート>> のような上製本(ハードカバー)は、高度な技術を要する。作り手にとってはやりがいのある仕事だが、これも単調な作業の積み重ねにすぎない。その繰り返しが全然苦にならないのは、“切りまくりの20代”で鍛えられたからだ。

机に置いてカードやメモを挟む

指先の感覚が勝負

<<みすずノート>> はここで生まれる

<<みすずノート>>の工場は、断裁機が唯一“機械”と呼べるもので、あとは人間の手では足りない熱と力を加えるためのレトロな工具だけだ。そして中央には、丁合(ちょうあい)、背固め、表紙貼り等をする大きな作業台がドンと構えている。

現在、美篶堂の手作り製本を支えているのは、社員2名と常時5、6名のパート社員だ。パート社員は地元の主婦で、10年になるベテランもいて、手際よく作業をこなしている。しかし、「10年でも、任せられない工程もある。それらは、経験で体が覚えていないとできないんですよ」と上島さんはいう。

上製本の丸背は、本の背に丸みをつける加工の一種。<<みすずノート>> の開いたページが、平らに近い弧を見事に描けるのは、丸背の効果だといえる。「背の丸みをつける」、「丸背を固定する(バッキング)」という二つの技術が、上島さんのいう体が覚えていないとできない工程だ。丸み付けは、型を使わず指の感覚だけで、小口を押し込むようにつけていく。小口の丸みこそ、ノートで一番表情が出る部分で、職人によってクセが出る。手製本が主流の時代、神田の製本街の職人の間では、「このアール(丸み)はあの職人の仕事」と一目でわかったらしい。丸みはまさに職人の顔なのだ。

そしてバッキングは、ノートの開き具合の良さを左右する。今はほとんど手に入らないレトロな準手工具のバッキング機で、力をかけて丸背を扇状に固める。この固定幅が1ミリずれるだけでも、開き具合が悪くなる。失敗が許されないこの工程を、上島さんは物差しも使わずにこなす。仕事が終わった後も、親方から特訓を受けて身についた感覚は、未だに全く狂いがない。

全神経を指に集中させて

一気に丸みをつける

指だけでできた丸みとは

思えない美しさだ

ノートの厚みや紙質を考え、最適な固定幅を見極める

新しい可能性

用紙には帳簿用紙(注2)が使われている。

ペンを選ばず、滑らかな書き味。

<<みすずノート>> の小口を染色するデザインは斬新だ。

「ずっと受注生産でやっていくつもりだったので、まさかオリジナルの商品を作るとは夢にも思いませんでした」と上島さん。だが、コストを計算し、改善点を盛り込みながら、幾度も試作を重ねるうちに、「ほかでは真似のできないノートを作るという強い意欲が、どんどん湧き上がってきたんです」

こうしてオリジナル商品の <<みすずノート>> は生まれた。

2001年から作り始めたオリジナル商品は、今では全国各地のショップで売られ、著名なアートデザイナーやテキスタイルデザイナーとのコラボレーションや、美術館のプライベートブランド商品づくりへと広がっている。

「自分のアイデアが商品になり、お客様から喜ばれた時は嬉かった。これからは、自分が試作品に挑戦する時間をもっと作りたい」上島さんの声は、少し高揚していた。

「みすずノートをもっとたくさんの人に広めたい。特に、高い製本技術を持つヨーロッパに認められたいんです」

上島さんは、新しい可能性に目を輝かせ、私と目が合うと満面の笑みを浮かべた。

- (注1)「美篶堂」という名の由来は長野県伊那市美篶(みすず)の地名から来ています。設立者で、製本職人の上島松男氏のふるさとです。美篶の篶(すず)は細い竹、熊笹、篠笹の意です。「みすず刈る信濃の・・・」と、みすずは信濃の枕詞で、万葉集にもうたわれています。

- (注2)帳簿用紙:古くからある高級紙で、会社の重要な経理情報を記録するために作られた紙で、筆跡の長期保存ができ、厚手でしっかりしていて、裏に字が透けにくい。

プロフィール

画像内のURLをクリックすると、美篶堂のホームページへ移動します。